Chronique

L’humanité échouée

La Presse

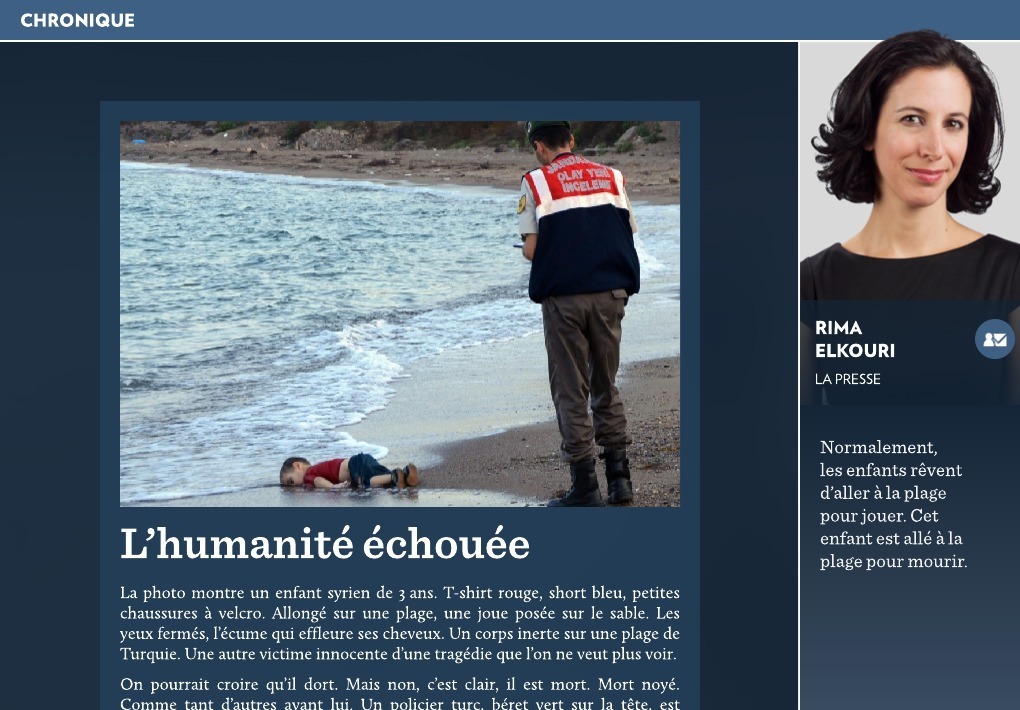

La photo montre un enfant syrien de 3 ans. T-shirt rouge, short bleu, petites chaussures à velcro. Allongé sur une plage, une joue posée sur le sable. Les yeux fermés, l’écume qui effleure ses cheveux. Un corps inerte sur une plage de Turquie. Une autre victime innocente d’une tragédie que l’on ne veut plus voir.

On pourrait croire qu’il dort. Mais non, c’est clair, il est mort. Mort noyé. Comme tant d’autres avant lui. Un policier turc, béret vert sur la tête, est debout à ses côtés. S’il a des enfants, il a sans doute pensé à eux en prenant le garçon dans ses bras. La veille, cet enfant avait encore une chance de s’en sortir. Ce matin, c’est un cadavre sur une plage devenue cimetière, non loin de la populaire station balnéaire de Bodrum.

Il s'appelait Aylan Kurdi. Un enfant kurde de Kobané, en Syrie, près de la frontière turque. Une ville prise d'assaut par le groupe État islamique.

Normalement, les enfants rêvent d’aller à la plage pour jouer. Cet enfant est allé à la plage pour mourir. À la loterie de la vie, il a pigé le mauvais pays. Un pays magnifique devenu un charnier depuis quatre ans. Deux cent mille morts plus tard, rien ne bouge. Quatre millions d’exilés ont pris la fuite. On parle de la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais qui s’en soucie ?

Aucun pays n’a voulu accueillir Aylan et sa famille. Son sort est aussi celui de nombreux autres enfants et de leur famille. Devant leur dernier espoir, des pays érigent des murs et des barbelés. Des passeurs sans scrupule les font monter dans des camions de la mort.

On a décidé, en dépit des beaux discours sur le droit universel à la dignité, que certaines vies valaient moins que d’autres.

Depuis janvier seulement, au moins 2600 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée.

Si cette photo insoutenable d’un enfant syrien mort sur une plage ne change pas l’attitude de l’Europe devant les réfugiés, alors quoi ? demandait hier le journal anglais . Excellente question qui reste sans réponse.

Hier, les autorités grecques ont confirmé que le garçon sur la photo faisait partie d’un groupe de réfugiés syriens fuyant le groupe État islamique. Dans la nuit de mardi à mercredi, sur une plage de Bodrum, ces réfugiés ont pris la mer à destination de l’île grecque de Kos. Même s’il s’agit d’un des plus courts passages maritimes entre la Turquie et l’Europe, la traversée y est risquée. Mais c’était sans doute leur dernier espoir.

Dans la nuit de mardi à hier, deux bateaux ont chaviré dans la mer Égée. Les naufragés ont crié. Leurs cris se sont perdus dans les vagues. Les garde-côtes turcs ont confirmé que 12 corps sans vie ont été retrouvés. Douze, dont celui d’Ayman, de son grand frère et de sa mère. La photo, prise par une journaliste de l’agence de presse turque Dogan, a vite été relayée dans les réseaux sociaux sous le mot-clic #l’humanitééchouée (en turc). Une photo qui symbolise de façon bouleversante la tragédie humaine qui se déroule aux portes de l’Europe.

La publication de la photo a suscité un débat dans des salles de rédaction, certains la trouvant trop choquante pour être diffusée. À mon sens, ce n’est pas tant la publication de la photo qui est choquante que l’histoire horrible qu’elle raconte. L’histoire d’une déshumanisation. Comment en est-on arrivé à parler des réfugiés qui meurent comme de simples statistiques ? Comment en est-on arrivé à accepter en haussant les épaules que des victimes de la guerre meurent chaque jour en mer ? Comment en est-on arrivé à trouver normal d’ériger des murs et des barbelés devant leur seul espoir ?

Ma collègue Agnès Gruda rappelait avant-hier combien le choix des mots n’est pas innocent quand on parle de ces centaines des milliers de désespérés qui se pressent aux portes de l’Europe. On emploie souvent le mot « migrant » pour désigner en fait des « réfugiés », occultant ainsi nos responsabilités. Le réfugié, contrairement au migrant, n’a pas le choix. Il fuit la guerre. Il fuit la persécution. Il doit fuir pour survivre.

Si les mots que l’on emploie peuvent changer notre perception, les images sont souvent encore plus efficaces pour secouer l’opinion publique. Pensez à la photo de la petite fille au napalm, devenue un symbole de l’horreur au Viêtnam. Mais c’était il y a 40 ans, à une époque où nous n’étions pas sursaturés d’images. Quel poids peut encore avoir une photo aujourd’hui ?

La photo de cet enfant syrien changera-t-elle quelque chose ? Éveillera-t-elle des consciences ? Poussera-t-elle des pays d’Occident à cesser de détourner le regard de façon honteuse ?

Si la tendance se maintient, j’en doute. Mais j’espère avoir tort.