Le moment où tout a basculé…

Impossible de revenir sur l’année culturelle 2017 sans parler du MOMENT ; celui où tout a basculé et où un retour aux anciennes façons de faire est subitement devenu impensable, inconcevable, irrecevable, plus jamais possible.

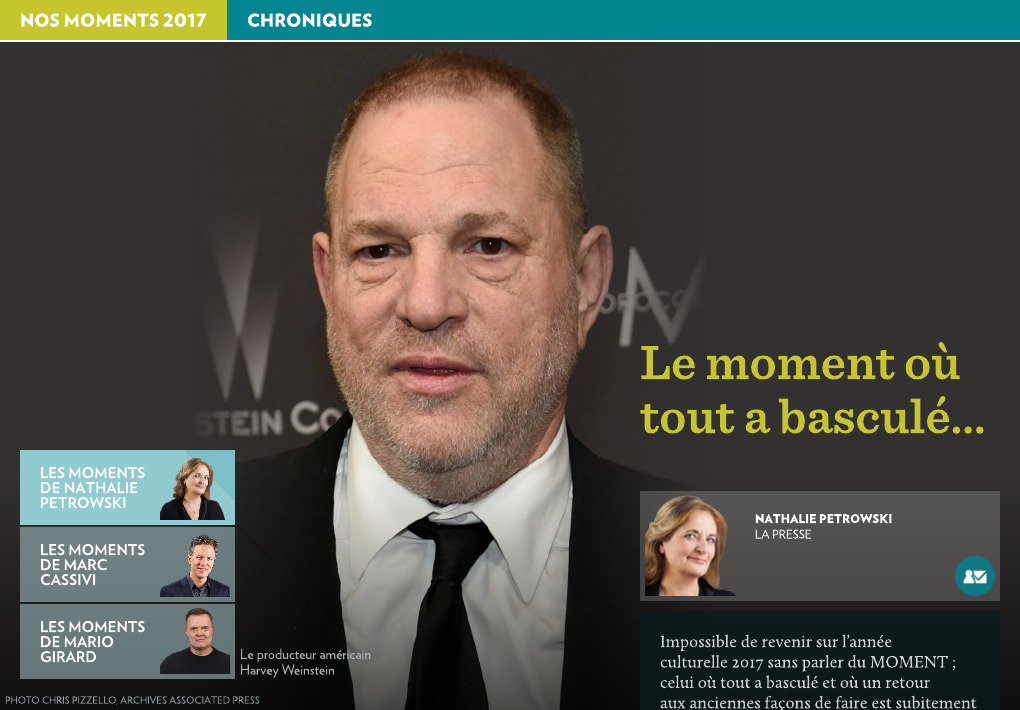

Quand je pense à ce moment-là, je vois toujours la même scène diffusée en direct sur CNN. Dans cette scène, il n’y a pas Harvey Weinstein, ni Gilbert Rozon, ni aucun de ceux par qui le scandale des inconduites sexuelles est arrivé. Non, ils n’y sont pas. Pas encore.

Dans ma scène, il n’y a que la statue de Saddam Hussein dans Bagdad assiégé, une immense statue de pierre arrachée de son socle par la foule et qui s’effondre avec fracas, marquant la fin du tyran et de sa tyrannie – la fin d’un monde, en somme.

C’est cette image qui me revient en boucle quand je pense à Harvey Weinstein, à Kevin Spacey, à Charlie Rose, à Matt Lauer, à Rozon, à Salvail, à Archambault et à des dizaines d’autres – des géants, des titans, des monuments dont la statue a été déboulonnée et dont la carrière et la réputation sont ternies, salies, brisées à jamais.

La tentation est forte de croire que tout cela n’est que le fruit du milieu culturel, un milieu de débauche, d’excès et d’ambitions mal placées, mais c’est un leurre.

Le milieu culturel a l’avantage – ou le défaut – d’être constitué de gens connus et médiatisés dont les histoires ont valeur d’exemple. C’est pourquoi ce sont leurs inconduites sexuelles qui font les manchettes et non celles de l’obscur comptable ou du plombier inconnu. Mais qu’on l’admette ou non, le phénomène des inconduites sexuelles se retrouve dans tous les milieux. Et tôt ou tard, tous ces milieux où règne encore le silence vont être touchés et bousculés par la parole que le mouvement #MoiAussi a libérée.

Reste que culturellement parlant, 2017 n’a pas été qu’une année d’aveux douloureux, de dénonciations souffrantes et de chutes brutales. D’autant que c’est seulement le 5 octobre, date de publication de l’enquête sur Weinstein dans le New York Times, que tout a basculé.

L’année 2017 nous a tout de même offert des œuvres phares, des gestes artistiques lumineux et des propos empreints de beauté et de poésie. Bref, tout n’a pas été noir.

Si je devais choisir parmi tout ce que j’ai vu sur scène, au cinéma, dans les musées, les galeries ou à la télé cette année, j’arrêterais mon choix en premier, en tout premier, sur une série télé qui m’a captivée, bouleversée, ravie, tenue en haleine : Big Little Lies, réalisée pour le compte de HBO par Jean-Marc Vallée.

J’aurais sans doute préféré que mon cœur flanche pour une série tournée ici et signée par un auteur québécois, d’autant plus que le talent était au rendez-vous cette année, que ce soit avec L’imposteur, Au secours de Béatrice, District 31, Jenny ou Faits divers.

Mais dans l’absolu, mon coup de cœur en 2017, c’est Big Little Lies, pour cette histoire fascinante de femmes privilégiées et malheureuses comme les pierres qui n’ont aucune conscience de leur chance, pour le jeu extraordinaire des trois actrices – Laura Dern, Nicole Kidman et Reese Witherspoon –, pour les choix musicaux jouissifs de Jean-Marc Vallée et pour sa mise en scène rigoureuse et inspirée et sa façon toute personnelle de capter la vérité de ses personnages sans jamais tomber dans la caricature.

D’ailleurs, je ne répéterai pas assez toute mon admiration pour ce Québécois qui réussit à jouer dans les ligues majeures américaines sans se faire bouffer par la machine, sans faire de compromis artistique ni sacrifier sa recherche d’authenticité. Tout ce que je souhaite, c’est que le Québec, où il continue néanmoins de vivre, ne l’ait pas perdu artistiquement parlant.

En 2017, j’ai aussi craqué pour…

La bonne âme de Se-Tchuan au TNM, qui a commencé 2017 en beauté avec un feu roulant de répliques drôles et cinglantes signées Brecht, mises en scène (et en bouche) par Lorraine Pintal et mises en musique par Philippe Brault. Un petit bijou.

Habiter Villeray aux Écuries : le spectacle le plus sympa de l’année, signé par l’Abitibienne Marcelle Dubois. À la manière d’un détective ou d’un journaliste qui enquête, l’auteure nous a offert un portrait touchant du quartier Villeray à travers une galerie de personnages vrais et vivant tous encore à Villeray.

Revolution : l’expo surtout musicale et auditive du Musée des beaux-arts de Montréal sur les années 60 et 70 qui a su réveiller et faire revivre comme si c’était hier tous mes souvenirs d’adolescence.

Footloose, la comédie musicale de l’été dernier, mise en scène, traduite et adaptée par Serge Postigo, qui nous a révélé l’énergie volcanique et la puissance vocale et rythmique de la talentueuse Éléonore Lagacé.

In Vitro (ou comment ne pas faire de bébé), le one-woman-show drôle et bouleversant de Véronick Raymond, actrice, auteure, communicatrice et future ex-mère, perdue au pays de la procréation assistée.

Jérôme Bosch : Le jardin des délices de Marie Chouinard. Parce qu’on ne se lasse jamais des chorégraphies de la grande Marie, même quand elles nous dérangent, nous troublent, nous tétanisent ou nous exaspèrent.

Le pont Jacques-Cartier illuminé par Moment Factory et un consortium de studios montréalais parce que même si ça prend 500 projecteurs, 2708 tubes électriques et des kilomètres de filage, il n’y a rien de plus beau qu’un pont qui brille de tous ses feux la nuit.

Olafur Eliasson : Maison des ombres multiples. L’expo très tactile et interactive d’un artiste danois connu et célébré dans le monde entier et qui se souvenait d’avoir participé à sa première exposition de groupe non pas à Milan, à Tokyo ou à Londres, mais à Amos, en Abitibi.

Expo 67 : Mission impossible, le documentaire de Guylaine Maroist, Michel Barbeau et Éric Ruel. Grâce à des archives exceptionnelles et rarement accessibles, le documentaire nous plonge au cœur du projet fou et furieux que fut Expo 67 et ses extraordinaires bâtisseurs.

Montréal symphonique : le plus beau, le plus gros, le plus atypique, historique et symphonique concert des célébrations du 375e anniversaire : un moment absolument magique à la fin de l’été au pied de la montagne, que nous ne sommes pas près d’oublier.

Sur ce, chers lecteurs, je vous souhaite le plus beau et magique temps des Fêtes et au moins un MOMENT de paix, de bonheur et de grâce.