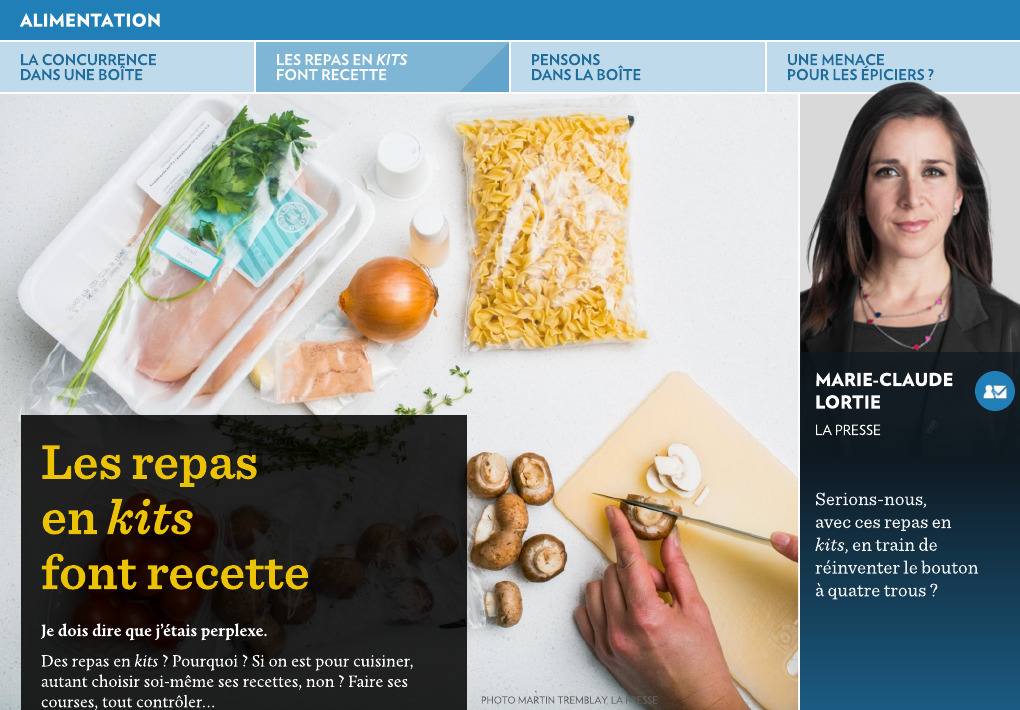

Les repas en kits font recette

Je dois dire que j’étais perplexe.

Des repas en kits ? Pourquoi ? Si on est pour cuisiner, autant choisir soi-même ses recettes, non ? Faire ses courses, tout contrôler…

Mais la grande Martha Stewart, reine de la cuisine américaine, me l’avait confié en entrevue au printemps dernier alors qu’elle se lançait dans ce marché : c’est un immense nouveau volet de la consommation alimentaire, avec un potentiel illimité. On répond au consommateur qui achète mille livres de recettes mais qui ne cuisine pas, alors qu’il aimerait le faire…

Donc, appels chez Marché Goodfood et Cook It, deux nouvelles entreprises montréalaises qui se sont lancées dans ce marché il y a trois ans. Goodfood se prépare à entrer en Bourse à Toronto. Cook It et sa fondatrice Judith Fetzer, parrainée par Alain Bouchard, de Couche-Tard, vient de faire sa première acquisition, un concurrent ami, Kuisto.

« Allô, je peux tester vos produits ? »

Appel à la maison. « Eh, les ados, quand les boîtes arriveront, sentez-vous bien à l’aise d’essayer des recettes… »

Et là se produit une chose inattendue en plein mois d’avril slotcheux : une famille qui commence à s’amuser. De la soupe pozole pour la première fois, des pâtes au bœuf asiatique dévorées en une fraction de seconde, de jeunes âmes cuisinières qui lâchent les recettes de cupcakes et découvrent les vertus du riz au poulet et lait de coco ou du fromage blanc au citron et à la menthe pour accompagner le ragoût de pois chiches…

Serions-nous, avec ces repas en kits, en train de réinventer le bouton à quatre trous ?

Ou du moins l’art de faire l’épicerie et de cuisiner à la maison ?

C’est ce que pensent ceux qui se sont lancés en affaire dans ce secteur en ébullition depuis environ quatre ans.

« Le Canada, c’est un marché alimentaire de 130 milliards », rappelle Jonathan Ferrari, cofondateur de Goodfood.

« Rien n’a été réellement réinventé depuis le supermarché. Il y a de la place pour autre chose. »

— Jonathan Ferrari, cofondateur de Goodfood

M. Ferrari a lancé l’entreprise de Saint-Laurent en 2014 dans son appartement, avec deux collègues. Aujourd’hui, ils livrent 200 000 repas par mois au Québec et en Ontario. La société vient en outre d’amasser 21 millions en financement avant d’aller en Bourse pour pouvoir ouvrir d’autres centres de distribution afin de couvrir tout le Canada.

Ces entreprises repensent la façon de gérer notre quotidien, nos choix concrets, explique Judith Fetzer, de Cook It, qui rappelle qu’actuellement, trois grands acteurs – Loblaws, Empire (Sobeys) et Metro – dominent pratiquement à eux seuls un marché de 80 milliards au Canada.

« On accepte aisément l’idée d’avoir une femme de ménage parce qu’on a besoin d’aide, parce qu’on veut choisir de dépenser notre temps autrement qu’à faire le ménage. C’est un peu la même chose ici », explique-t-elle.

On délègue donc à d’autres une partie des tâches domestiques – le choix des recettes, les courses, le transport des aliments – d’une façon nouvelle, intermédiaire, qui combine le plaisir de faire la cuisine avec une certaine facilité et efficacité.

Aussi, on remplit un rôle que les aliments préparés en épicerie ne jouent pas : on donne aux consommateurs le contrôle sur le contenu de leur plat, donc leur valeur nutritive, la fraîcheur des ingrédients, l’absence d’additifs douteux, etc. Parce que la plupart de ces entreprises jouent fort la carte du nature, du bio, du frais, du local…

***

Selon NPD, une firme de recherche américaine qui s’est penchée l’an dernier sur ce nouveau secteur, on s’adresse à un marché bien spécifique, pour ne pas dire assez aisé. Les repas coûtent en effet, par portion, entre 8 $ et 13 $, grosso modo, alors qu’un repas fait maison avec des ingrédients achetés au supermarché peut coûter 4 $ par personne.

Mais selon Judith Fetzer, de Cook It, il faut ajouter un coût aux repas entièrement faits maison : celui du gaspillage. « Je pense toujours à l’anecdote dans le film Le père de la mariée, où ils sont à l’épicerie et qu’il n’y a pas de paquets de pains et de saucisses à hot-dogs pareils. Un en a huit et l’autre, douze… »

Selon la FAO, plus du tiers du gaspillage alimentaire en Amérique du Nord se fait à la maison, un coût immense pour les consommateurs. Imaginez si nous savions, en regardant notre épicerie, tout l’argent qui s’en va à la poubelle…

Avec les repas en kits, les portions sont mesurées précisément, les ingrédients aussi… On utilise tout et on ne jette rien à part les emballages au recyclage, un des défis logistiques que devra affronter cette industrie naissante.

***

Le secteur est en pleine expansion, en pleine ébullition. Difficile aujourd’hui d’imaginer les limites de déclinaison du concept en marketing – à quand les kits signés Donna Hay ou Martin Picard ? Tout bio ? Sans allergènes ou avec desserts ? – et la complexité des questions logistiques que devront affronter les acteurs qui rêvent d’expansion. Et la concurrence est féroce. Interviewé sur la présence au Canada de Hello Fresh, leader mondial établi à Berlin et présent dans neuf pays, son directeur général, Ian Brooks, a préféré ne pas révéler le nombre d’employés ni où sont installés les centres de distribution qui desservent maintenant tout le pays à part le Québec (où ils préparent une arrivée à moyen terme). « Disons qu’on a une base ontarienne et une autre dans l’Ouest. »

Il faut dire que les nouveaux acteurs arrivent de partout. En plus de Goodfood et de Cook It, il y a Missfresh, Évoilà5, Chef’s Plate… Au Québec, on les compte encore sur les doigts d’une main, mais aux États-Unis, on parle de 150 entreprises au moins. Même le New York Times s’est lancé dans l’aventure, en offrant des kits pour préparer les recettes mises de l’avant dans ses pages cuisine. Et un de ses journalistes les plus connus, Mark Bittman, s’est lancé en affaire pour vendre de tels kits végétaliens chez Purple Carrots, en Californie. Et Martha Stewart s’est associée à une entreprise, Marley Spoon, pour préparer ses repas.

Le point de départ de tout cela, explique M. Ferrari, est une société suédoise appelée Middagsfrid lancée en 2007, considérée comme la première à avoir vendu des paniers d’épicerie dont les ingrédients étaient choisis pour effectuer des recettes spécifiques. En 2008, Linasmatkasse, aussi en Suède, a fait avancer le concept un peu plus. Et puis l’idée a été reprise en Allemagne par Hello Fresh et s’est rendue aux États-Unis où, en 2012, Blue Apron était fondée et lançait le bal pour plus d’une centaine d’entreprises qui se font maintenant concurrence dans cet immense marché.

Chez Blue Apron, établie à New York, on parle de revenus de 750 millions en 2016, selon Reuters, et d’une valeur de 2 milliards pour l’entreprise. Son arrivée en Bourse, au NASDAQ, est probablement pour l’automne prochain… Mais il y a aussi Plated et Sun Basket, Chef’d… La liste est longue et évolue sans cesse. Bon appétit !