Une rengaine bien connue

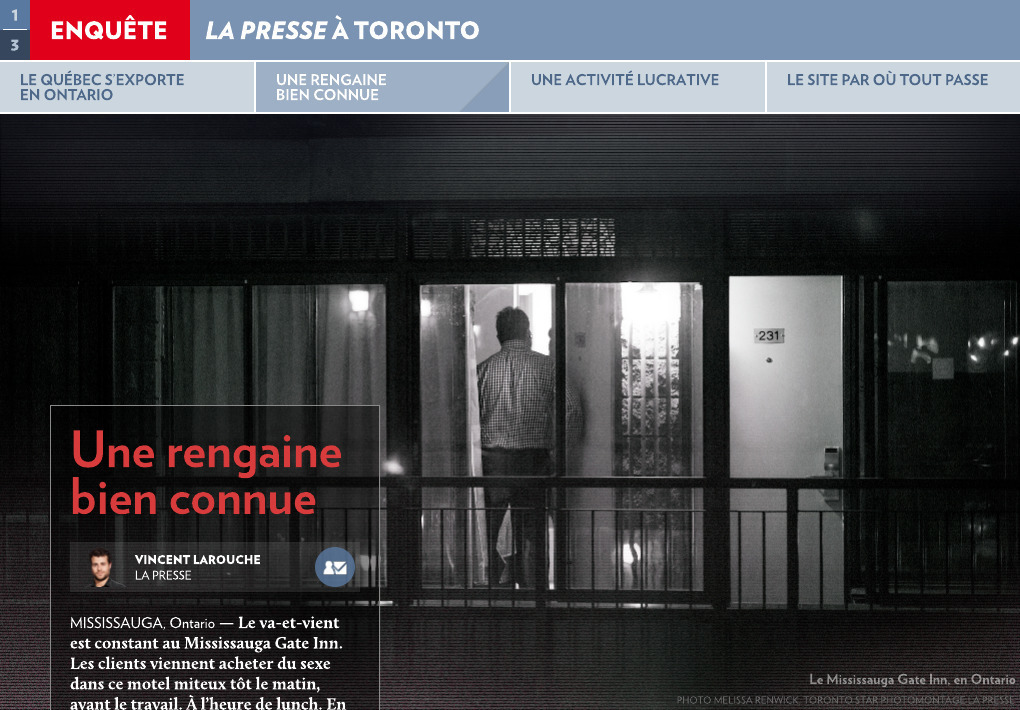

Mississauga, — Ontario — Le va-et-vient est constant au Mississauga Gate Inn. Les clients viennent acheter du sexe dans ce motel miteux tôt le matin, avant le travail. À l’heure de lunch. En route vers la maison après le bureau. Ou au beau milieu de la nuit. Un petit arrêt de 30 minutes, 60 tout au plus, puis ils reprennent leur chemin.

La Presse a pu observer leur manège lors d’une série de visites, le mois dernier, à l’établissement d’une centaine de chambres disposées autour d’un stationnement, près de quatre autoroutes névralgiques du Grand Toronto et de l’aéroport le plus fréquenté du Canada.

Le 5 avril, à 20 h 25, un homme d’une cinquantaine d’années arrive au volant d’un Grand Cherokee récent, avec beaucoup d’accessoires en chrome. À peine bedonnant, l’homme porte des lunettes, les cheveux peignés sur le côté, une chemise propre soigneusement rentrée dans son pantalon et un manteau mi-cuisse ouvert. Un air de cadre intermédiaire. Il n’a aucun bagage.

Dans le bruit incessant des avions et des camions, il pianote sur son téléphone, puis se dirige directement vers une chambre, sans passer par la réception. Il en ressort très exactement 60 minutes plus tard. L’homme croise le regard de son voisin de stationnement. Il semble hésiter entre inquiétude et complicité. Puis il s’engouffre dans son véhicule et file.

D’autres hommes, dont l’un porte un complet blanc immaculé, flânent dans le stationnement, zigzaguent entre les femmes de chambre qui s’activent à toute heure avec leurs chariots de nettoyage. Le motel à 80 $ est plein, malgré les critiques assassines sur les sites d’hôtellerie et les manchettes négatives des journaux : une femme y a été trouvée morte en 2014 et, l’année suivante, le « protecteur » d’une travailleuse du sexe a été condamné à la prison pour avoir fracturé le crâne d’un client (un père de famille du coin) qui refusait de payer.

Le Mississauga Gate Inn, dont les propriétaires n’ont pas voulu commenter la situation, est loin d’être un cas unique. Un gestionnaire de motel du coin a expliqué, sous le couvert de l’anonymat, qu’il jette dehors quatre ou cinq occupants liés à la prostitution chaque jour.

« Les francophones, ça pogne là-bas »

Cette succession de chambres anonymes et de stationnements glauques en bordure d’autoroutes, cet Ontario loin des images de cartes postales, c’est le genre d’images que conserve Allyson (prénom fictif) de ses séjours à Ottawa, Hamilton ou Niagara, il y a quelques années. Ancienne travailleuse du sexe, la Saguenéenne dans la vingtaine s’y était rendue alors qu’elle était sous le joug total d’un proxénète montréalais. Comme tant d’autres jeunes filles. « Au début, c’est comme des voyages. Mais en bout de ligne, tu ne vois pas grand-chose là-bas », raconte celle qui, à l’époque, était gavée de speeds pour enchaîner les clients presque 24 heures sur 24.

Tous les services de police et les intervenants des services sociaux interrogés par La Presse le confirment : cette « exportation » des filles est une tendance lourde. Elles partent vers la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba et, bien sûr, la grande région de Toronto, la plus peuplée au pays.

« Les francophones, ça pogne là-bas. Juste de le mettre dans ton annonce, ton téléphone n’arrête pas de sonner. Les filles s’en parlent, et les pimps aussi passent leur temps à vendre ça. On va aller là-bas, on va faire de l’argent. »

— Allyson (prénom fictif), ancienne travailleuse du sexe

Un coup d’œil aux sites ontariens d’annonces d’escortes suffit pour constater que les Québécoises y sont omniprésentes. En une seule journée, le 1er mai, sur un seul site torontois, 47 annonces ont été publiées proposant les services de « French girls », alors que sept annonces évoquaient une « Montreal girl ». Une journée comme une autre sur le marché local.

« On voit qu’il y a beaucoup d’attrait pour des jeunes femmes issues du Québec, ou du moins de culture francophone, à l’extérieur. Est-ce que c’est plus exotique pour les clients ? En tout cas, il y a une demande », confirme le commandant Michel Bourque, de l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme, installée dans les bureaux du SPVM.

« Je fais ce travail depuis 2008 et, depuis 2008, nous voyons ce phénomène de pimps et de filles du Québec ici dans la grande région de Toronto », renchérit le détective Thai Truong, spécialiste du phénomène à la police de York, au nord de la Ville Reine.

Isoler, contrôler

Les spécialistes citent plusieurs facteurs économiques pour expliquer l’exode des prostituées québécoises (voir autre texte). Mais il y a aussi le fait que la distance facilite le travail des proxénètes.

« C’est plus facile de garder le contrôle si la personne est déracinée, qu’on lui enlève ses cartes d’identité, qu’on lui donne un minimum d’argent. »

— Le commandant Michel Bourque, de l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme

Les filles rapportent tellement d’argent aux proxénètes que ceux-ci veulent s’assurer de ne pas les laisser partir. Les enquêtes du Service de police de la Ville de Montréal portées devant les tribunaux ces dernières années ont révélé des voyages à travers le Canada ponctués de violences effroyables, d’agressions sexuelles, d’exploitation financière continue, impliquant des victimes qui n’avaient nulle part où s’enfuir.

« Le but est de les isoler le plus possible de la famille, des parents, pour avoir une emprise totale sur elles. Les proxénètes ont compris aussi le principe qu’en partant dans les provinces de l’Ouest, c’est très anglophone, et certaines filles ne parlent pas anglais », ajoute Martin Pelletier, intervenant au Centre jeunesse de Montréal.

« J’ai eu une fille qui m’a appelée, elle était là-bas avec un proxénète, elle voulait de l’aide, et elle m’a dit : “Martin, je fais quoi ? Je ne parle pas anglais !” J’ai dit : “appelle au 9-1-1, tu vas avoir droit à un interprète” », raconte-t-il.

Allyson se souvient d’avoir été déstabilisée en arrivant en Ontario, elle qui parlait l’anglais, mais pas parfaitement. « Tu arrives là, il y a des termes que tu ne connais pas. Tu parles au téléphone avec le client, tu dis “yes, yes”, et quand il arrive, tu te rends compte que tu ne savais pas à quoi tu disais oui. »

Son pimp était la seule personne vers qui elle pouvait se tourner. Même s’il était violent, qu’il lui prenait son argent (60 000 $ en quatre mois), qu’il l’avait violée, menacée. Il disait être là pour sa protection, mais il passait son temps à jouer au casino, la laissant enchaîner les clients toute seule.

« Un client à Ottawa a décidé qu’il voulait de l’anal et je ne voulais pas. Il l’a fait quand même. Tu as beau crier, dans un motel plein d’escortes, tout le monde s’en fout », raconte-t-elle aujourd’hui.

Car pour plusieurs clients, elle n’avait pas son mot à dire. « Tu es un objet. Ils ont payé et, dans leur tête, ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent », dit-elle.