À la fin d’octobre, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) imposera à ses 2400 pompiers de nouvelles « procédures opérationnelles » de décontamination des équipements de protection. Douches portables à la sortie des immeubles en flammes, brossage immédiat des habits de combat pour en retirer les toxines et procédure méticuleuse de retrait du casque seront sous peu obligatoires, a appris La Presse.

Certains accessoires de décontamination, comme les brosses et les douches, ont déjà été distribués dans plusieurs casernes montréalaises. Leur utilisation reste cependant volontaire et très peu répandue, admettent plusieurs pompiers rencontrés par La Presse. « Nous sommes au tout début du processus d’écriture des procédures. On est au niveau de l’asphalte. Il reste beaucoup de ficelles à attacher », résume le chef aux opérations responsable de la santé et sécurité au SIM, René Thomassin. « Ça touche à nos camions, ça touche à nos casernes. Ça va jusqu’à réaménager les immeubles pour avoir une aire de séchage et de nettoyage et des douches de transition », ajoute le chef.

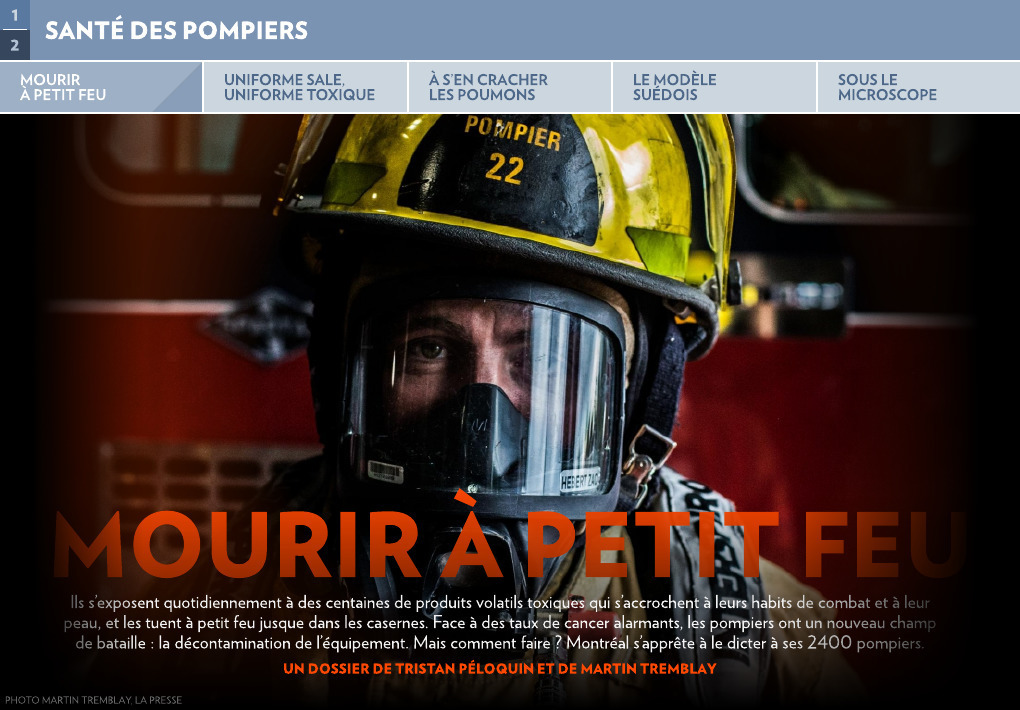

Tous les pompiers le disent : porter un habit de combat sale, couvert de traces de suie, était pendant des années l’ultime marque d’honneur de la profession.

« Jeunes pompiers, on se frottait sur les murs des immeubles en flammes pour ramasser la suie », se rappelle Chris Ross, aujourd’hui responsable de la santé et sécurité à l’Association des pompiers de Montréal.

« Plus t’étais sale, plus t’étais hot. C’était un trophée ! C’était la preuve que tu travaillais fort et que t’étais courageux », renchérit Martin Salois, un pompier montréalais de 49 ans atteint d’un cancer du poumon qui s’est propagé à son cerveau et à son cou. « Quand venait le temps d’envoyer l’habit au lavage, la plupart des gars refusaient. T’avais pas le goût », ajoute le pompier, qui est en train de devenir, malgré lui, le symbole d’une réalité jusqu’ici méconnue dans les casernes.

Prise de conscience

Bon an, mal an, en dépit d’une politique interne exigeant un nettoyage annuel, seulement 15 % des « bunkers suits » des pompiers montréalais étaient envoyés à la décontamination. Mais une prise de conscience des risques de contamination s’est produite un peu partout en Amérique du Nord ces deux dernières années. Une première étude menée auprès de 30 000 pompiers américains a établi, en 2013, un lien direct entre le métier et certains types de cancer. Quelques mois plus tard, une deuxième étude du National Institute for Occupational Safety and Health a démontré que des composants organiques volatils toxiques émanaient des uniformes de combat bien après l’extinction des flammes.

La même étude suggérait que les cagoules portées par les pompiers sous leur casque sont la principale porte d’entrée d’hydrocarbures cancérigènes dans leur sang.

Une étude publiée la semaine dernière par l’Université d’Ottawa vient de le confirmer, démontrant que c’est par la peau que ces cancérigènes entrent dans le métabolisme des pompiers. « Ce que notre recherche suggère, c’est qu’il faut décontaminer la peau rapidement après un incendie, et ce n’est pas toujours possible », explique le professeur de toxicologie environnementale Jules Blais.

Un autre grand problème est celui de la désorption : « Les contaminants restent collés sur les habits, et lorsqu’ils décollent, les microparticules cancérigènes entrent directement dans les voies respiratoires », explique Pascal Gagnon, conseiller à l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales.

10 % plus de cancers

« Le résultat, c’est que les pompiers ont 10 % plus de risques que le reste de la population de développer certains types de cancer. La corrélation entre le métier de pompier et le cancer est très, très, très linéaire », affirme M. Gagnon.

Devant ces nouvelles connaissances scientifiques – et surtout la reconnaissance de sept cancers comme maladies professionnelles chez les pompiers (voir autre texte) –, la CNESST a publié en janvier dernier un « guide des bonnes pratiques » d’entretien de l’équipement de protection des pompiers. Le document suggère de nettoyer « sur les lieux d’intervention » tous les vêtements, outils et tuyaux contaminés, afin de « limiter le plus possible le transfert de contaminants à l’habitacle des véhicules et à la caserne » et d’éviter « l’exposition respiratoire et cutanée des pompiers ». Lorsque la situation ne le permet pas, la CNESST recommande aux pompiers d’utiliser des « housses pour les habitacles » et des « sacs imperméables » pour les vêtements.

Problème de culture… et de coûts

Dans l’univers très codifié des pompiers, où la culture dominante demeure celle du courageux soldat qui ne recule devant rien, les recommandations tardent à s’implanter. « La prise de conscience est faite, mais tant que la politique n’est pas écrite, les gars ne le feront pas. Il faut que ça devienne une politique obligatoire, qu’on ait une base formelle sur laquelle travailler pour que le changement devienne viscéral », croit le chef Thomassin. D’où la nécessité d’écrire les nouvelles procédures opérationnelles.

Dans plusieurs casernes, les changements de pratiques seront cependant difficiles à implanter. « On ne se le cachera pas, c’est une question de contraintes d’opérations et de gros sous », lance Chris Ross, responsable de la santé et sécurité à la puissante Association des pompiers de Montréal. Les nouvelles pratiques demandent par exemple que les habits de combat soient entreposés à la caserne dans une pièce isolée munie d’une ventilation indépendante, et que des « douches de transition » séparent les garages des espaces de vie afin d’éviter que les toxines collées sur la peau des pompiers les contaminent. « Il y a 67 casernes à Montréal. Beaucoup n’ont pas un pixel carré de libre pour installer ces mesures. Quand les pompiers habitent au troisième étage, où voulez-vous qu’on installe une laveuse industrielle pour nettoyer les habits ? », demande M. Ross.

Une autre pratique recommandée suggère le remplacement immédiat des cagoules dès l’extinction d’un incendie. « Imaginez, pour un feu majeur, ça implique que j’aie 200 cagoules propres sur les lieux de l’intervention. Ça prend une infrastructure juste pour gérer ça. C’est très complexe », commente le chef Thomassin.

Les pompiers devront aussi accepter, à l’avenir, d’être relayés beaucoup plus tôt lors d’un incendie. « Personne n’aime ça. Quand tu commences un feu, tu veux finir la job. C’est TON feu, commente Martin Salois. Mais si c’est pour sauver des vies, c’est un changement qui va finir par s’implanter », croit-il.

« C’est un gros bateau à virer. Ça va nécessiter un changement de culture qui va mettre des années à se mettre en place », estime Chris Ross. L’Association des pompiers dit cependant marcher main dans la main avec le Service de sécurité incendie sur cette question. « C’est un des sujets sur lesquels on arrive à bien s’entendre. Ça paraît que les gens qui dirigent le Service sont d’anciens pompiers qui connaissent la réalité du terrain. Ils sont conscients des tonnes de toxines auxquelles ils ont eux-mêmes été exposés pendant des années. »