Les lignes horizontales

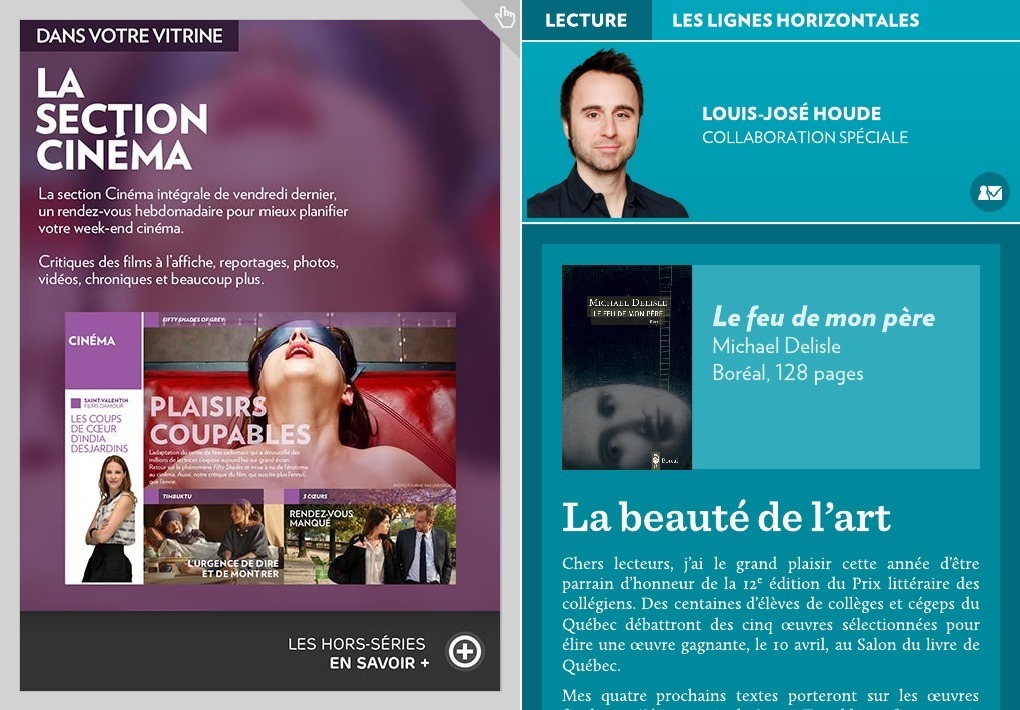

La beauté de l’art

Michael Delisle

Boréal, 128 pages

Collaboration spéciale

Chers lecteurs, j’ai le grand plaisir cette année d’être parrain d’honneur de la 12 édition du Prix littéraire des collégiens. Des centaines d’élèves de collèges et cégeps du Québec débattront des cinq œuvres sélectionnées pour élire une œuvre gagnante, le 10 avril, au Salon du livre de Québec.

Mes quatre prochains textes porteront sur les œuvres finalistes. ( de Larry Tremblay y figure, mais fut déjà l’objet de ma chronique l’an dernier.) Voici donc mon expérience de lecture du , récit de Michael Delisle.

Quand une histoire commence avec une mère qui, lors d’une dispute de fin de soirée, porte son nouveau-né devant elle comme un bouclier humain et défie le fusil du père à coups de « Tire ! Enwouèye, tire ! », on se dit qu’il sera probablement difficile de lire 10 pages et de passer à autre chose.

Je n’ai pu passer à autre chose.

C’était après un spectacle à Québec. La lecture matinale est sans doute la plus efficace, mais celle d’après-spectacle propose aussi sa part de rendement. Disons qu’il est plutôt ambitieux de penser s’endormir tout de suite après 1 heure et 40 minutes de fridolinades, seul devant 1000 personnes. Les sens sont très éveillés et le cerveau assimile bien.

Je me suis donc installé à l’hôtel avec , enrobé d’un peignoir moelleux et de pantoufles vaguement féminines. Désolé, c’est déjà plus que vous souhaitiez en savoir.

Les années 60, Ville Jacques-Cartier, vie familiale atypique, père criminel, messieurs louches qu’on appelle « mononcles », mais qui ne sont pas vraiment des oncles, absence de toute forme de tendresse ou même de communication avec le père…

L’enfance de Michael Delisle est un tableau presque épeurant auquel l’auteur semble survivre par la poésie, qui tient une place importante dans son autobiographie. Puis, les réflexions sur la poésie, alternant avec les histoires criminelles du père, donnent l’agréable résultat de pouvoir difficilement comparer cette lecture à une autre.

Et nous éloigne le plus possible de l’illusion qu’on aurait pu faire pareil. Explication : si vous êtes un lecteur assidu, je suis convaincu que, comme moi, vous vous permettez à l’occasion un petit « je pense que j’aurais pu écrire quelque chose de semblable ». Ou un « j’aurais pu construire telle phrase ».

On a ici le sentiment que l’auteur nous transporte avec son talent dans un état auquel on ne pourrait accéder par nous-mêmes. C’est la beauté de l’art.

Je crois que les gens vont au théâtre ou à l’opéra pour assister à quelque chose qu’ils n’auraient jamais les capacités d’accomplir.

J’aime les mots, les histoires ; et le récit de Michael Delisle semble avoir été écrit lentement, chaque mot choisi au bout d’un long processus de sélection. Comme si chacun avait passé une audition pour être dans le livre. Notez que les mots « gros câlin » et « pique-nique en famille » ne se sont même pas présentés à leur audition.

Puis, le déclin de la qualité de vie du père, vers la fin, ne nous laisse d’autres choix que d’imaginer notre propre père dans les mêmes circonstances et nous glace le sang, nous laisse pantois, donne un effet coup de poing, composez vous-même votre phrase, justement.

Tout ça eut pour conséquence que je ne pus donc lire 10 pages et passer à autre chose. Je traversai le livre au complet, pour le finir tard dans la nuit. Un peu trop tard…

J’ai souvent entendu qu’il n’est pas recommandable d’écouter la télé juste avant de dormir, que notre système est stimulé par les images et l’action et qu’il est préférable d’atteindre un état de quiétude avant d’aller au lit, état auquel peut mener, entre autres, la lecture.

Mais quand une lecture nous stimule, nous saisit, nous secoue, il est difficile de fermer l’œil comme un bébé blotti entre deux Calinours. Me suis donc endormi très tard et mes réflexions sur le récit m’empêchaient d’accéder à une qualité de sommeil supérieure.

C’est donc rechargé d’un repos approximatif que je suis monté sur scène le lendemain, conscient qu’une couche d’énergie manquait aux ressources requises pour accéder au fameux 110 %. J’ai fait de mon mieux et ne pouvais m’empêcher de sourire sur scène en me disant… je suis fatigué à cause d’un livre…

C’est la beauté de l’art…