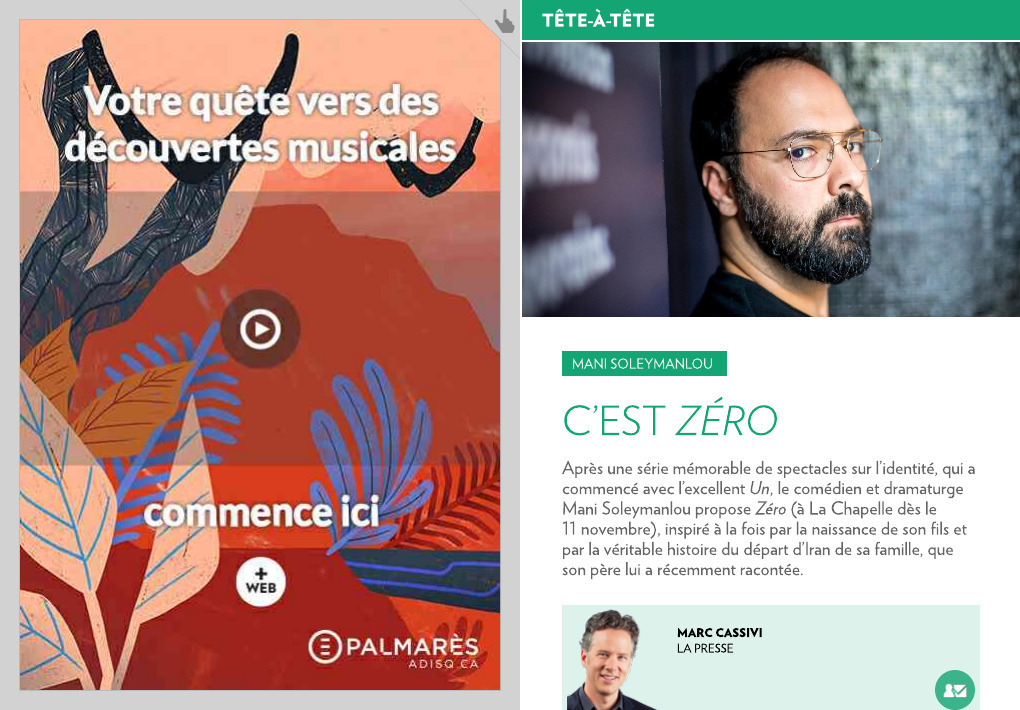

C’est Zéro

Marc Cassivi : Lorsque tu as créé Un, tu parlais « d’oublier l’Iranien » en toi. Tu avais envie de mettre de côté cette identité. Tu y replonges complètement avec Zéro…

Mani Soleymanlou : On dirait que l’époque m’oblige à y replonger !

M.C. : Tu ne peux pas éviter ces questions identitaires…

M.S. : De moins en moins. Ça va bientôt faire 10 ans que j’ai imaginé Un. C’était autre chose à l’époque. Au Québec, on était encore dans une forme d’exotisme par rapport à l’autre, à celui qui vient d’ailleurs. On demandait encore « d’où tu viens ? » par simple curiosité.

M.C. : Il n’y avait pas nécessairement de sous-entendus…

M.S. : Non. Dix ans plus tard, j’ai l’impression qu’on vit dans un monde, autant ici qu’ailleurs, où l’ennemi est l’autre. Comment se fait-il que le rapport à l’autre soit devenu si décomplexé, si envenimé ? Qu’on y est si insensible ? Je ne peux pas faire comme si ça n’existait pas. Aussi, j’ai eu un enfant depuis. L’idée de la transmission m’habite. Qu’est-ce qu’on m’a transmis ? Qu’est-ce que je transmets ? Est-ce que l’exil se transmet ? Je m’amuse à faire un prequel, comme dans Star Wars ! [Rires]

M.C. : Il y a une forme de déshumanisation dans ce rapport à l’autre…

M.S. : Exact. À partir du moment où l’on se permet d’être ouvertement raciste ou xénophobe ou islamophobe, on déshumanise.

M.C. : J’ai décidé aux dernières élections de voter pour un parti qui ne compte pas de candidats ouvertement xénophobes. Ça a beaucoup limité mes choix.

M.S. : C’est l’époque. C’est devenu un détail. Ça me rend fou. Malgré moi, il y a quelque chose en moi qui fait un lien entre la personne que je suis, ce que sont mes parents et ce regard-là. Même si on n’est pas musulmans et qu’on ne pratique pas l’islam. Mais c’est une époque où l’on se définit en opposition à l’autre : je suis binaire, tu es non binaire, je suis végétarien, tu es carnivore, je suis de gauche, tu es de droite, je suis de souche, tu es étranger. Et si on enlevait toutes ces choses qui nous divisent et nous séparent ? J’ai un enfant qui grandit dans ce monde-là. Qu’est-ce qui va le définir ? Comment va-t-il se définir ? Il va faire partie de quel projet social, quand même le climat divise les gens ?

M.C. : Il y a ce nom qu’il porte, très original, qui peut être lourd à porter…

M.S. : J’en parle dans la pièce. Je voulais recommencer à « zéro ». Faire le vide. Mais ultimement, est-ce même possible pour quelqu’un comme moi d’effacer le passé, après tant d’années ? De faire table rase de ce bagage génétique, politique, familial ? Il y a une ligne qui vient de se tracer entre mon père, moi et mon fils. Il y a trois Soleymanlou soudainement. Je suis la courroie de transmission entre l’échec d’une vie, celle de mon père, et une carte blanche. Je sers de filtre. Suis-je obligé de raconter à mon fils les histoires que mon père me raconte ? Qu’est-ce que je garde pour moi, enfoui ?

M.C. : Ton père, il y a un an, t’a raconté la véritable raison de son départ d’Iran, qui est différente de celle que tu avais assimilée jusqu’à présent…

M.S. : Il a pris le téléphone et il m’a raconté « out of the blue » la fois où il s’est fait cagouler un soir en rentrant à la maison, en Iran, après une journée au bureau. Il s’est fait conduire à la campagne pendant trois heures, on l’a interrogé pendant deux heures, puis on l’a reconduit à la maison. Il a pensé plusieurs fois que c’était fini. Qu’il sentirait quelque chose sur sa tempe et que c’en serait fait de lui. Ils ne l’ont pas tué, mais ils lui ont enlevé son essence, sa raison d’être, son pays, sa vie, tout son passé. Il y avait déjà la révolution, il y avait la guerre. Ça a été la goutte de trop. Le lendemain, il a décidé qu’on partait. Je raconte cette histoire dans le spectacle. Je raconte la vérité, après avoir fait Un, Deux, Trois…

M.C. : La prémisse n’est plus la même…

M.S. : Je ne peux plus repartir à zéro. Mais peut-être que mon fils le peut. Je ne le sais pas. Peut-être qu’il le peut, avec ses amis de la garderie qui s’appellent Mehdi, Luke, Zhing, Olivia, et qui vont bâtir la société.

M.C. : Collectivement, on fait encore abstraction du fait que la société québécoise a changé. Que dans la construction de leur identité, plusieurs, comme ton fils, comme les miens, ont des origines multiples.

M.S. : Ce sont tes enfants, qui grandissent dans ta maison. Ou le mien. Mais il y a tout un bassin de gens qui ne racontent pas les mêmes histoires à leurs enfants, ici, en Europe, aux États-Unis. J’ai imaginé dans mon spectacle ce qu’ils se diront entre eux.

M.C. : Tu portes toi-même de multiples identités. Tu es né en Iran, tu as habité Paris pendant ton enfance, tu as passé ton adolescence à Toronto, tu es devenu québécois à l’âge adulte. Tu as connu l’Iran théocratique, la France républicaine, le Canada multiculturel. Il y a tout ce qui nous forge à différents âges.

M.S. : Ce qui m’a le plus forgé, c’est mon adolescence à Toronto. Ce sont les années où tu essaies de te définir comme être humain. À mon école, tout le monde était comme moi, issu d’ailleurs, mais tout le monde était canadien. À mon école française, il y avait 350 élèves de 82 nations. Mes camarades de classe étaient sénégalais, coréens, chinois, afghans, iraniens, franco-ontariens, québécois. C’est ce qui a forgé mon rapport à l’autre. Le vivre-ensemble a été clairement prouvé pour moi par le multiculturalisme. Avec Un, je ne sentais pas sur moi un regard xénophobe. Je sentais des gens qui ne savaient pas ce qu’était un Iranien. Dix ans plus tard, ce n’est plus juste de l’ignorance propre. C’est un discours, c’est un projet politique, c’est une façon de voir le monde : le problème ce n’est pas le néolibéralisme, c’est le voile ; ce n’est pas le système politique, c’est celui qui a besoin de prier, c’est halal. Je me trouve à prendre la défense d’une religion qui a fait fuir ma famille !

M.C. : C’est l’ultime ironie…

M.S. : Ma mère a dû porter le voile. Elle y a été contrainte. Aujourd’hui, je défends le libre choix de porter le voile. Ça s’appelle nuancer les choses. Examiner une problématique en mesurant le pour et le contre, en s’extirpant émotivement de l’affaire. Interdire les choses ne change pas les mentalités. Malheureusement, ceux et celles qui nourrissent la haine ont de plus en plus de tribunes. Ils banalisent l’horreur en désignant l’autre comme source de tous nos problèmes. Je ne peux m’empêcher de voir tous les enfants qui grandissent dans ce pays que l’on veut, dans cette société que l’on est en train de construire à coup de haine et de colère, et de penser aux conséquences de tout ça. Il y a des gens qui me disent aujourd’hui des choses qu’ils ne me disaient pas il y a 10 ans. Le discours de la haine fonctionne. Alors je me pose la question : comment ai-je envie que la suite s’écrive ou se dessine pour mon fils ?