Cet écran a été partagé à partir de La Presse+

Édition du 6 décembre 2019,

section ACTUALITÉS, écran 5

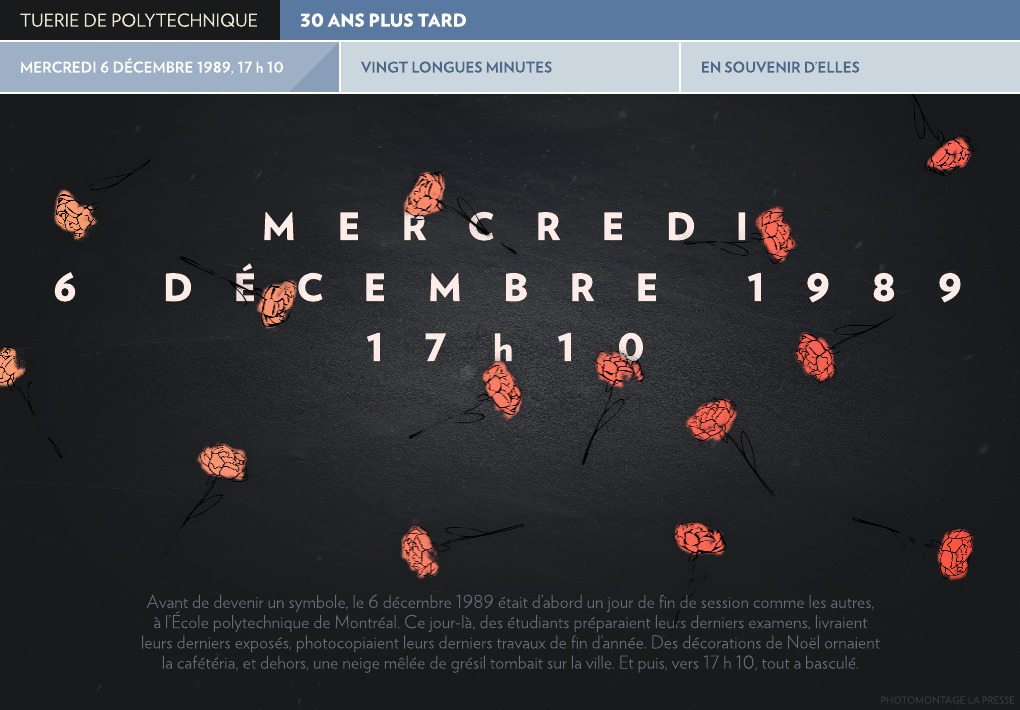

Mercredi 6 décembre 1989, 16 h 40-17 h 10

Au deuxième étage de l’immeuble, un homme âgé de 25 ans, Marc Lépine, vêtu d’un jeans bleu et de bottes Kodiak, est assis sur un banc à l’entrée du local du registrariat. Il n’est pas étudiant, même s’il a déjà été inscrit en 1986 et a été vu trois fois dans la semaine précédant le 6 décembre. Il bloque partiellement l’accès au local – les étudiants doivent l’enjamber pour circuler. On le voit fouiller dans un sac de plastique sans en montrer le contenu. Une employée s’approche pour lui demander si elle peut l’aider. Il ne répond pas et quitte les lieux. Il erre un moment, puis se dirige vers une classe.

***

17 h 10

Dans cette classe du deuxième étage, des étudiants en génie mécanique des professeurs Adrian Cernea et Yvon Bouchard écoutent l’exposé d’un camarade. Lépine entre. Il tient une carabine de ses deux mains.

« Tout le monde arrête tout ! »

Il tire un coup de feu au plafond.

« Séparez-vous : les filles à gauche, les gars à droite ! »

Personne ne réagit. Il répète son ordre, d’un ton beaucoup plus autoritaire. Dans l’énervement, garçons et filles se trompent de groupe. L’homme pointe la droite, ordonne aux gars d’aller à droite. C’est le côté où se trouve la porte. De la gauche, il pointe aux filles le fond de la classe.

« OK, les gars, sortez. Les filles, restez là. »

Les gars sortent, mais apparemment pas assez vite au goût de Lépine.

« Grouillez-vous le cul ! »

Les derniers gars sortent en courant. Mais à ce moment, ils croient encore qu’il s’agit d’une blague et que l’homme tire à blanc.

« J’ai vu Marc Lépine entrer dans ma classe. Il nous a mis dehors, moi et mes étudiants garçons. Il a tué mes étudiantes. Elles avaient l’âge de ma fille. »

— Adrian Cernea, ancien professeur à Poly, dans une entrevue à La Presse en 2009

***

17 h 10-17 h 15

Lépine reste seul devant les neuf femmes rassemblées dans le fond de la classe. Il s’approche d’elles.

« Savez-vous pourquoi vous êtes là ? »

— Non, répond une étudiante, Nathalie Provost.

— Je lutte contre le féminisme.

— Mais on n’est pas des féministes, réplique Nathalie Provost. On n’a jamais lutté contre des hommes ! »

L’homme se met à tirer de gauche à droite sur le groupe. Une trentaine de balles atteignent les neuf femmes. Trois, dont Nathalie Provost, sont blessées. Six ne se relèveront pas : Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier et Annie St-Arneault.

« Nous ne sommes pas féministes, seulement des femmes qui veulent gagner leur vie en génie. Nous ne sommes pas des femmes qui descendent sur la place publique pour essayer de prouver qu’elles sont meilleures que les hommes. »

— L’étudiante Nathalie Provost, de son lit d’hôpital au lendemain de la tuerie, racontant aux journalistes ce qu’elle avait dit au tireur

***

17 h 15

Après le carnage dans la première classe, le tireur sort dans le corridor. Il fait feu sur des étudiants dans un local des photocopieuses – un homme et deux femmes sont blessés. Il retourne sur ses pas et entre dans une autre classe. Il regarde le groupe et repère une étudiante dans le fond de la classe. Il vise puis tente de tirer deux coups de feu dans sa direction, mais son arme ne fonctionne pas. Il quitte le local. Il recharge son arme près d’un escalier de secours. Un étudiant qui descend les marches l’entend dire :

« Oh, shit, j’ai pus de balles. »

L’étudiant poursuit son chemin et continue dans le corridor. Il aperçoit alors les trois blessés du local des photocopieuses. Il se retourne vers l’homme, à temps pour le voir relever son arme. Il quitte les lieux en courant.

Le tireur retourne à la classe. La porte est verrouillée. Il tire trois coups de feu sur la poignée, sans succès. Il reprend le corridor, passe près des trois blessés, jusque dans le foyer. Une étudiante arrive de l’escalier mécanique. Il tire sur elle. Blessée, elle se relève et va se réfugier au cinquième étage.

Lépine se trouve alors dans le foyer. Il s’appuie sur un comptoir pour changer le chargeur de son arme. Une étudiante est cachée derrière le comptoir. L’homme l’aperçoit et tente de l’abattre par deux fois, sans l’atteindre.

« Il s’est avancé vers moi une première fois, m’a regardée, et a tiré. Il a continué de marcher, puis est revenu vers moi et a tiré de nouveau. »

— L’étudiante qui était cachée entre deux comptoirs (Le Devoir, 7 décembre 1989)

« Une fille suppliait : “Aidez-moi, aidez-moi.” Mais les gens étaient terrifiés. Personne n’osait bouger. »

— Un étudiant interrogé à la sortie de Poly, le soir du 6 décembre (Radio-Canada)

« Le tueur était dans le local d’à côté. J’ai entendu du bruit, comme des coups de feu. On croyait que c’était une farce. Un de mes amis a dit : “Si c’est une farce, elle est bien faite : il y a un corps plein de sang à côté de la photocopieuse.” »

— Un étudiant de Poly, ami de l’une des victimes (La Presse, 7 décembre 1989)

***

17 h 15-17 h 20

Le tireur se promène dans le foyer du deuxième étage, puis dans le café-terrasse, avant de passer devant les services financiers. L’une des employées, Maryse Laganière, son manteau sur le dos et son sac à l’épaule, verrouille la porte – Lépine revient au pas de course pour tenter de l’en empêcher. Par une vitre, il la voit s’éloigner. Il tire sur elle à travers la vitre. Maryse Laganière est touchée mortellement à la tête.

Des appels affluent maintenant au 911. Les ambulanciers essaient de comprendre où se trouve Polytechnique – le campus de l’Université de Montréal est très grand, les étudiants ne connaissent pas l’adresse exacte de leur école.

« Je marchais dans le couloir au deuxième étage et j’ai vu un gars sortir. Il a tiré un coup de feu. Deux femmes à côté de moi sont tombées. »

— Un étudiant de Poly (La Presse, 7 décembre 1989)

***

17 h 20-17 h 25

Lépine reprend les escaliers roulants pour descendre à la cafétéria du premier étage. Sitôt arrivé, il tire dans la cafétéria où se trouve une centaine de personnes – Barbara Maria Klucznick, une étudiante en sciences infirmières, est touchée. Le tireur se déplace jusqu’à l’extrémité de la cafétéria, là où se trouve l’espace surnommé « Polyparty ». Anne-Marie Edward et Geneviève Bergeron s’y sont réfugiées, avant d’être abattues. Lépine sort de la cafétéria et retourne au troisième étage. Il tire plusieurs coups de feu dans le corridor – deux hommes et une femme sont blessés.

Les premiers policiers arrivent sur les lieux à 17 h 22, deux minutes avant les ambulances. Le groupe tactique d’intervention (SWAT) est demandé. La police établit un périmètre de sécurité et éloigne la foule.

« En nous voyant en train de les aider [les blessés], il a essayé de nous tirer. On s’est couchés par terre et on a fait semblant d’être morts. »

— Un étudiant à la sortie de Poly, le soir des événements

***

17 h 25

Le tireur monte au troisième étage et entre dans une classe. Les étudiants assistent à l’exposé de quatre étudiants en génie métallurgique. Il entre dans le local, fait quelques pas vers l’estrade où se tient Maryse Leclair. Il tire sur elle. Il se retourne vers le reste de la classe et tire sur les premières rangées. Deux étudiantes, Maud Haviernick et Michèle Richard, tentent de s’enfuir par la porte – elles sont abattues. Par la porte arrière de la classe, d’autres ont plus de chance et arrivent à fuir. Le tireur se promène dans la classe et tire sur les étudiants cachés sous les pupitres. Trois sont blessés. Une quatrième, Annie Turcotte, est tuée.

Sur les ondes de la police, les appels des étudiants sont retransmis – ils donnent une description du tireur. Un étudiant suggère de déclencher l’alarme incendie. Une répartitrice l’y autorise. Un policier s’y oppose, mais il est trop tard, l’alarme retentit. Quatorze voitures de police sont dépêchées tout autour de l’école et dans le secteur, mais la confusion règne dans la coordination de l’intervention.

« On s’est jetés par terre et pendant cinq minutes, on est restés là à se demander : “Est-ce mon tour ou celui du suivant ?” »

— Jean-Paul Baïlon, professeur dans la dernière classe visitée par le tireur

***

17 h 25-17 h 30

Sur la tribune en avant de la classe, Maryse Leclair est blessée et appelle à l’aide. Le tireur la rejoint. Il sort un poignard et lui donne trois coups de couteau. Puis il dépose son poignard sur le pupitre du professeur, de même que deux boîtes de 20 balles et sa casquette. Une autre boîte de 20 balles est posée sur une chaise en avant de la classe. Il s’assoit sur l’estrade, enlève son manteau qu’il met autour du canon de son arme, puis dit : « Oh shit. » Il se tire une balle dans la tête, la dernière balle du chargeur. Il est 17 h 28 ou 17 h 29, estimera la coroner.

« En tournant le coin du corridor, j’ai vu ma fille étendue par terre, dans le local. Je l’ai reconnue tout de suite en la voyant. Elle avait les mêmes vêtements que le dimanche précédent, quand elle était venue souper à la maison. Puis j’ai vu son visage. C’était bien elle. »

— L’ancien policier Pierre Leclair, père de Maryse, qui était de service le soir du 6 décembre

***

17 h 30-17 h 35

Les policiers attendent toujours l’arrivée du groupe tactique avant d’entrer. Les étudiants décrivent la présence de blessés un peu partout dans l’école. À 17 h 35, un policier apprend que le tireur se serait suicidé au troisième étage. C’est seulement à ce moment que, sans plus attendre le groupe tactique, sept premiers policiers entrent dans l’immeuble.

Dans l’heure qui suit, les ambulanciers évacueront 14 blessés, hommes et femmes. D’un point de vue médical, aucune des 14 femmes tuées n’aurait pu être sauvée par une arrivée plus rapide des secours, a affirmé la coroner. Dans plusieurs cas, un seul des nombreux projectiles reçus aurait suffi à les tuer.

« J’avais l’impression de voir Beyrouth à la télé après une explosion. Du sang, des blessés, des morts. »

— André Tessier, ancien policier et chef de la division du crime contre la personne

« Je veux seulement qu’on fasse également mention des 14 victimes oubliées : celles qui ont survécu. »

— André Beaulieu, paramédical chez Urgences-santé, dans un plaidoyer pour les blessés

Sources : Rapport de la coroner Teresa Z. Sourour publié en mai 1990, archives de La Presse

Geneviève Bergeron, 21 ans

Elle aurait pu choisir une carrière artistique, avec ses talents en chant et en clarinette. Mais elle se dirigera finalement vers les sciences. La fille de Thérèse Daviau, l’une des premières femmes élues au conseil municipal de Montréal, était en deuxième année de génie mécanique et vivait en colocation avec sa meilleure amie. « Elle était belle, bonne en tout et, surtout, tellement fine », évoque sa petite sœur, Catherine. « Elle faisait sentir chacun de nous comme important ! Mais elle ne s’en rendait pas compte, c’est ce qui faisait qu’on l’aimait encore plus. »

Hélène Colgan, 23 ans

« Féministe ? Bien sûr, Hélène l’était. Mais elle n’avait pas le mot écrit dans le front. » Le lendemain de la tuerie, Lilianne Colgan parlait ainsi à la journaliste de La Presse de sa fille qui finissait son parcours de quatre années d’études en génie mécanique. Particulièrement studieuse, la Lavalloise envisageait de poursuivre ses études à la maîtrise. Mais avant tout, elle avait prévu partir quelques jours à la fin de la session en vacances au Mexique avec sa meilleure amie, Nathalie Croteau.

Nathalie Croteau, 23 ans

Son voyage au Mexique prévu avec Hélène Colgan devait lui procurer une pause avant les trois derniers mois d’études qui lui restaient pour enfin décrocher son diplôme en génie mécanique. La native de Brossard était décrite par ses proches comme entreprenante et très impliquée, notamment dans les cadets de l’air de la ville et à l’école secondaire Antoine-Brossard. Un centre communautaire porte aujourd’hui son nom dans sa ville natale.

Barbara Daigneault, 22 ans

Elle jouait du piano, du violon, de la contrebasse, mais avait choisi le génie mécanique. Elle était sur le point de terminer ses études, et déjà, elle travaillait comme auxiliaire d’enseignement pour son père, Pierre A. Daigneault, futur doyen des études de premier cycle à l’École de technologie supérieure (ETS). Elle avait un amoureux et vivait avec son petit frère Jean-Christophe dans un appartement de la rue Ontario, d’où elle l’avait salué en partant le matin du 6 décembre. Après sa mort, la famille a créé le Fonds Barbara-Daigneault pour récompenser chaque année une étudiante en génie de l’ETS.

Anne-Marie Edward, 21 ans

Dans La Presse du 8 décembre 1989, la tante d’Anne-Marie, Huguette Leblanc, confiait à la journaliste : « Je vous le dis. C’était parti pour faire toute une femme. » La liste des passions d’Anne-Marie donne en effet le tournis : kayak, échecs, baseball, soccer, escalade, voile, ski… Résidante de Pierrefonds, elle avait également des racines au Nouveau-Brunswick, d’où était originaire son père. Elle avait entrepris ses études en génie chimique en janvier 1989 après avoir travaillé pendant deux étés chez Monsanto Canada. Après sa mort, sa famille a été au premier rang du combat pour le contrôle des armes à feu. En 2013, le nom d’Anne-Marie a été donné au nouveau pavillon des sciences du collège John-Abbott.

Maud Haviernick, 29 ans

Si elle était plus âgée que la majorité de ses consœurs de classe, c’est que Maud visait une seconde carrière après avoir travaillé quelques années en design d’intérieur avec une formation qui ne nourrissait pas ses ambitions. « Si je veux être celle qui décide, je n’ai pas le choix. Je dois aller chercher ce diplôme ! » dit-elle à ses proches en choisissant l’École polytechnique. Étudiante en deuxième année en génie des matériaux, elle vivait à Laval avec son conjoint depuis sept ans déjà. Après la mort de Maud, sa sœur Sylvie a piloté pendant quelques années la Fondation des victimes du 6 décembre contre la violence.

Barbara-Maria Klucznik-Widajewicz, 31 ans

Son diplôme en génie, elle l’avait déjà en poche. Titulaire d’une maîtrise en génie économique de l’Université Oskar Lange, en Pologne, Barbara-Maria avait débarqué à Montréal en 1987 avec son mari, Witold Widajewicz. Comme celui-ci étudie en médecine, elle décide de s’inscrire en sciences infirmières à l’Université de Montréal pour être prête à le suivre partout au Québec au terme de ses études. Le soir du 6 décembre, ils prennent leur repas à Poly pour profiter des meilleurs prix sur le campus. Ils se perdent de vue dans la cohue suivant l’entrée du tireur dans la cafétéria. Barbara-Maria est inhumée dans sa ville natale de Wroclaw, en Pologne. Depuis 1990, la faculté des sciences infirmières de l’UdeM décerne une bourse à son nom à une étudiante de deuxième année du baccalauréat qui a un excellent dossier scolaire et qui a besoin de soutien financier.

Maryse Laganière, 25 ans

Née à Grondines, en Mauricie, Maryse a grandi à Montréal comme petite dernière d’une famille de 13 enfants. Après des études en informatique au collège de Maisonneuve, elle commence à travailler au Service de la recherche scientifique, puis au Service des finances de l’École polytechnique. En 1986, elle accueille un étudiant, Jean-François Larivée, qui vient porter un chèque pour payer ses droits d’inscription. Subjugué, l’étudiant lui fera une cour discrète et assidue. Ils se marient en août 1989 et emménagent rue Bourbonnière, dans Hochelaga-Maisonneuve. Depuis la mort de Maryse, Jean-François Larivée s’est impliqué dans la Fondation des victimes du 6 décembre contre la violence et au sein de PolySeSouvient.

Maryse Leclair, 23 ans

Une année dans un collège privé trop strict, c’était bien assez pour une ado douée, mais rebelle. En plein milieu des années 80, l’aînée de la famille Leclair débarque dans une polyvalente lavalloise et vit à fond sa passion pour le punk britannique et le courant New Wave. Sa fougue finira par la mener à Poly, où elle se trouvait le 6 décembre 1989, pour terminer sa quatrième année, spécialisation en génie des matériaux. Son nom sera le premier dévoilé au public – son père, le policier Pierre Leclair, responsable des relations avec les médias, l’a trouvée dans la dernière classe visitée par le tireur. Son amoureux de l’époque dit avoir perpétué la mémoire de Maryse en inculquant à ses deux filles l’importance de mener leur vie comme elles le souhaitent, sans se soucier de ce que pensent les autres.

Anne-Marie Lemay, 22 ans

Il n’y a pas que la médecine pour soigner les gens, s’est dit Anne-Marie Lemay au moment de choisir une carrière. Les ingénieurs conçoivent des équipements mécaniques, des prothèses pour compenser les handicaps. Et c’est pourquoi la Bouchervilloise d’origine a choisi le génie mécanique. Malgré l’exigence des études, Anne-Marie Lemay continue à chanter dans la chorale de son patelin et s’implique dans la vie étudiante de Polytechnique. Son amoureux est dans la même classe qu’elle lorsque le tireur sépare les hommes des femmes. Depuis 1991, un parc situé derrière l’école secondaire de Mortagne, à Boucherville, porte son nom.

Sonia Pelletier, 28 ans

Native de Saint-Ulric, un village gaspésien au bord du fleuve, Sonia Pelletier était retournée aux études pour décrocher un diplôme en génie mécanique après avoir obtenu un DEC en technique d’architecture. Douée en dessin, en cuisine et en couture, elle vivait avec deux colocs à Montréal et arrivait au terme de ses études. Le 6 décembre 1989, elle avait déjà terminé ses cours, mais s’était rendue à l’école pour entendre les exposés de ses collègues de classe. « Mon père disait : “J’ai beau chercher, je ne lui trouve pas de défaut” », nous racontait en 2014 sa sœur Micheline Pelletier. En juillet dernier, un parc à son nom a été inauguré dans son village natal.

Michèle Richard, 21 ans

Elle n’y habitait plus depuis quelques années, mais ses amis restés à Lac-Mégantic n’ont jamais oublié « Mimi ». C’est avec elle qu’ils ont fondé la Maison des jeunes quand ils étaient ados. C’est aussi à ses côtés qu’ils ont joué dans la fanfare de la section des cadets. Et même si elle avait déménagé à Montréal avec sa mère et sa sœur au milieu des années 80, elle revenait une ou deux fois par année dans son patelin pour y revoir ses copains. Personne n’a été surpris que cette belle fille brillante choisisse une branche non traditionnelle, le génie métallurgique, pour y faire carrière. Elle devait se fiancer au printemps 1990 avec son amoureux qui se trouvait d’ailleurs dans la même classe qu’elle, le 6 décembre 1989. Après sa mort, sa mère, Thérèse Martin, s’est engagée aux côtés d’autres parents dans la coalition pour le contrôle des armes à feu.

Annie St-Arneault, 23 ans

Quand la Ville de La Tuque a cherché un lieu à nommer à sa mémoire, elle a choisi la bibliothèque. Parce qu’Annie « aimait la poésie » et qu’elle avait « une grande soif d’apprendre », a rappelé le maire de l’époque. Curieuse et réfléchie, artiste et scientifique, elle a aussi laissé le souvenir d’une camarade au grand cœur, toujours de bonne humeur. Le 6 décembre 1989, elle assistait à son dernier cours avant d’obtenir son diplôme en génie mécanique. Son frère Serge a fait éditer ses poèmes après sa mort et organisé des soirées de poésie à sa mémoire pendant quelques années à La Tuque.

Annie Turcotte, 21 ans

Partout, tout le temps, Annie était entourée. Au motel de ses parents à Granby, où elle donnait des leçons de natation aux enfants qui y séjournaient. À Montréal, où elle vivait avec ses deux grands frères. Dans les partys, avec tous les enfants qui étaient spontanément attirés vers elle. Avec ses amis, à qui elle donnait des lifts à bord de la voiture dont elle avait rafistolé elle-même le réservoir qui fuyait. Elle avait choisi le génie des matériaux, et s’intéressait à la protection de la nature et de l’environnement. La veille de sa mort, son frère Donald lui avait donné un coup de main pour un travail en physique. Il l’a regardé partir, ému. « J’étais fier de ma petite sœur. »

Sources : archives La Presse, livre Ce jour-là, par Josée Boileau (Éditions La Presse)