La francophobie ordinaire

Ils disent toujours la même chose : on n’avait pas le choix, il fallait « couper » quelque part.

Quand le gouvernement ontarien a voulu fermer le seul hôpital francophone, en 1997, avant de jeter l’éponge en 2002 après deux revers devant les tribunaux, c’est ce que Mike Harris a dit.

Quand le Parti réformiste faisait campagne contre la politique des langues officielles, c’est ce qu’il disait aussi : ça coûte une fortune, ces affaires-là.

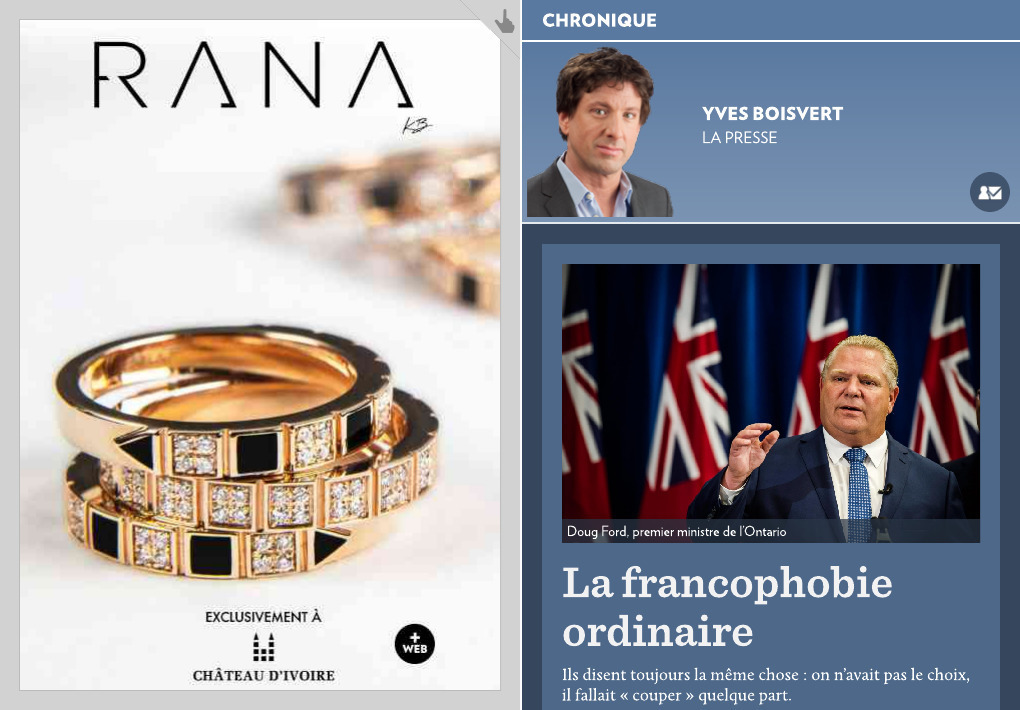

Alors, bien entendu, c’est parce que l’Ontario « n’avait pas le choix » qu’on a annulé le projet d’université francophone à Toronto et le poste de commissaire à la francophonie.

C’est vrai, le déficit ontarien atteint 15 milliards. Vrai aussi, le gouvernement de Doug Ford a aboli en même temps deux autres commissariats (celui de l’environnement, quelle surprise, et celui de l’enfance). Ajoutons que le financement de trois projets d’agrandissement d’universités a été annulé.

On ne peut donc pas dire que le gouvernement Ford a visé singulièrement la minorité francophone. Mais on ne peut pas non plus s’empêcher de lire au moins une indifférence, sinon un rien de francophobie diluée dans un train de mesures.

On ne peut pas faire comme si un fond anti-franco n’existait pas, en particulier dans certains recoins du Parti conservateur. Pas besoin de remonter au calamiteux « règlement 17 » de 1912, qui voulait bannir le français des écoles. L’Alliance pour la préservation de l’anglais au Canada, un groupuscule anti-francophone, a tout de même réussi à faire adopter des résolutions d’unilinguisme dans plusieurs municipalités ontariennes, pour contrer la Loi sur les services en français – qui ne vise même pas les municipalités. Ce courant, pour minoritaire qu’il soit, existe au Canada. C’est le fonds de commerce de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, qui a fait élire trois députés (12,5 % des voix). Lui-même est l’héritier de la Confédération des régions.

Il y a plus que des économies, il y a un « bon débarras » là-dedans.

***

C’est de haute lutte que cette loi a été adoptée en 1986 en Ontario. La province n’a pas de statut bilingue comme le Nouveau-Brunswick, mais dans 25 régions, des services gouvernementaux doivent être rendus en français. Les gouvernements ontariens depuis 30 ans ont pris certaines mesures concrètes. La plupart des premiers ministres depuis 30 ans étaient bilingues. Bref, les luttes des francophones ontariens n’ont pas toutes été vaines (ils sont 550 000, soit 4 % de la population).

Le poste de commissaire, créé il y a à peine 10 ans, visait à vérifier l’application de la loi, lui donner un minimum de sens. À quoi bon garantir les services si personne n’est tenu responsable en cas de non-respect ?

La portée symbolique de cette abolition n’est pas insignifiante. Surtout de la part d’un gouvernement dirigé par un premier ministre unilingue anglophone.

Il y a d’autres universités qui offrent des cours en français en Ontario. Celle d’Ottawa, bilingue, dirigée par Jacques Frémont. L’Université Laurentienne. Et plusieurs autres petits campus à travers la province. Mais la création à Toronto d’un campus francophone avait encore là une portée symbolique majeure. Tout l’automne, le gouvernement a promis le maintien du projet. Qu’il passe à la trappe comme des projets d’agrandissement d’autres universités n’y change rien : créer une université française dans la plus grande ville canadienne, c’est tout autre chose que de construire un nouveau pavillon. Ce n’est pas un projet d’immobilisation, c’est un projet culturel majeur. Mais il n’y a pas d’argent pour faire progresser la minorité francophone.

***

Le Commissariat aux services en français, avec ses trois employés, n’est pas le genre de truc qui fera pencher la balance entre l’encre rouge et l’encre noire dans le budget ontarien. Tellement pas que les employés ne perdent pas leur emploi : ils sont envoyés au bureau de l’ombudsman. C’est là que les plaintes seront étudiées.

Sauf qu’il n’y aura plus ce moment où un commissaire viendra sermonner le gouvernement pour la mauvaise qualité des services en français dans l’éducation ou ailleurs. Ce sera noyé dans un rapport sur les services aux personnes âgées ou les transports adaptés.

***

On peut minimiser ces mesures, après tout les francophones ont survécu sans commissaire et sans université française à Toronto.

On peut voir aussi, on devrait voir en fait, dans ces décisions « budgétaires » le rappel de cette évidence : rien n’est jamais tout à fait acquis pour les minorités francophones dans ce pays où le français est officiel dans une loi fédérale, toléré dans bien des provinces et une nuisance budgétaire à trop d’endroits. Rien n’est gagné sans lutte pour les francophones de l’Ontario, mais la bonne nouvelle, c’est qu’ils ont appris à se battre depuis longtemps.

Le moins qu’on puisse faire, c’est de les appuyer, comme doivent le faire le gouvernement du Québec et celui d’Ottawa.

Caroline Mulroney, ministre de la Justice de l’Ontario et ministre déléguée aux Affaires francophones, a finalement débité des platitudes pour justifier la trahison de sa propre promesse répétée – après s’être cachée pendant 24 heures.

Elle devrait relire les mémoires de son père, qui a défendu les minorités francophones même quand ce n’était pas populaire, et qui a présidé à une refonte de la Loi sur les langues officielles il y a une trentaine d’années…