Chronique

La vie emmurée

La Presse

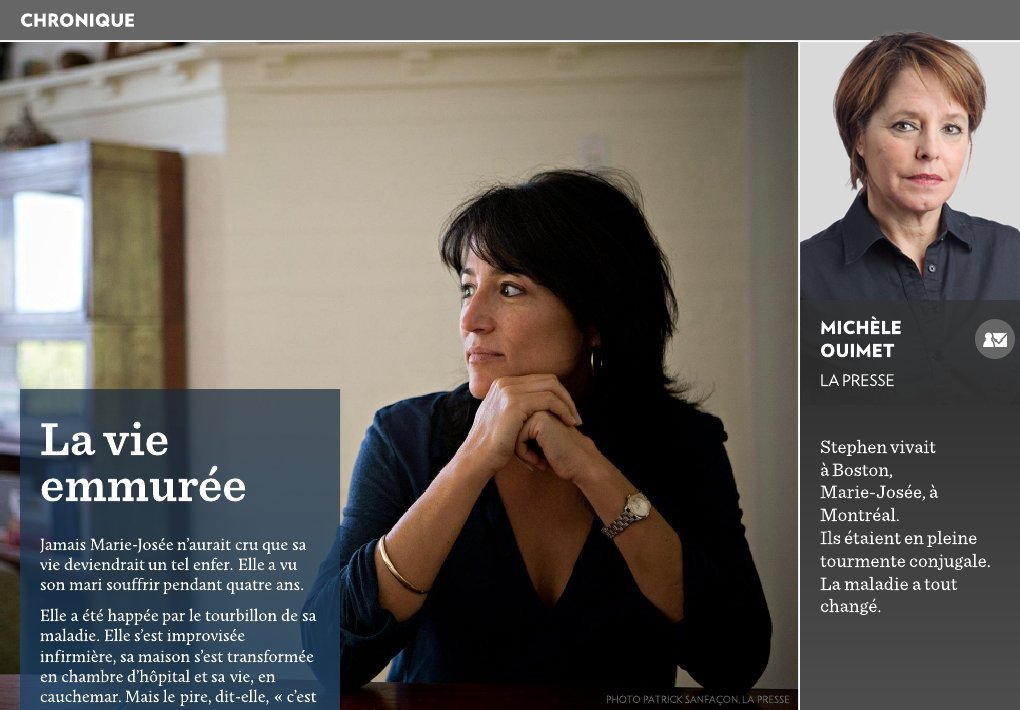

Jamais Marie-Josée n’aurait cru que sa vie deviendrait un tel enfer. Elle a vu son mari souffrir pendant quatre ans.

Elle a été happée par le tourbillon de sa maladie. Elle s’est improvisée infirmière, sa maison s’est transformée en chambre d’hôpital et sa vie, en cauchemar. Mais le pire, dit-elle, « c’est la souffrance de Stephen et la peur que je lisais dans ses yeux. C’est comme si une main invisible torturait la personne, et toi, tu l’observes pendant des années. C’est traumatisant ».

Stephen avait des symptômes : difficulté à marcher, engourdissements. Il était inquiet, il sentait que son corps se détraquait. Puis, le verdict est tombé : maladie de Lou Gehrig, connue aussi sous le nom de sclérose latérale amyotrophique (SLA). C’était en 2010.

Marie-Josée ne connaissait rien à cette maladie. « Je lisais là-dessus et je me disais : “Ça se peut pas !” »

Les muscles s’atrophient. La maladie attaque tout : les jambes, les bras, le torse, les muscles respiratoires. Le cerveau, lui, reste intact. Le patient, lucide, est emmuré dans un corps paralysé. Il n’existe aucun traitement. Une maladie effrayante, un cauchemar ambulant que peu de gens connaissaient avant l’Ice Bucket Challenge qui a envahi les réseaux sociaux au cours des dernières semaines.

Stephen vivait à Boston, Marie-Josée, à Montréal. Ils étaient en pleine tourmente conjugale. Marie-Josée l’avait quitté et ils se battaient pour la garde de leur fille. La maladie a tout changé.

« C’était le père de ma fille et il était seul, sa famille vivait en Nouvelle-Zélande. Tu ne peux pas abandonner quelqu’un qui est en train de mourir. Si je l’avais fait, je n’aurais jamais pu vivre avec ça. La culpabilité… »

Elle a laissé son emploi et a quitté Montréal avec sa fille et quelques bagages. Elle s’est installée à Boston. Ils ont enterré la hache de guerre et ils se sont mariés. Pour le pire et pour le pire.

***

Stephen Stokes était géologue, un scientifique reconnu, respecté. Il courait les congrès, voyageait partout dans le monde, publiait des articles et avait même enseigné à la prestigieuse Université d’Oxford, en Angleterre. Une belle carrière. Il n’a jamais accepté sa maladie. Il avait 46 ans quand la sclérose latérale amyotrophique a chaviré sa vie.

Marie-Josée a dû se battre non seulement contre la maladie, mais aussi contre le déni. Stephen refusait de parler de sa maladie, même si les symptômes s’aggravaient, que la marchette remplaçait la canne, que la marchette s’effaçait pour le fauteuil roulant et que ses muscles refusaient de lui obéir, un à un, inexorablement, comme un rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage.

Il lui disait : « Everything will be fine. »

« Jusqu’à la fin, il a cru qu’ils trouveraient un traitement, raconte Marie-Josée. Il avait de l’espoir. »

Mais ce déni était lourd à porter. Stephen refusait de dormir dans un lit adapté. Il couchait avec Marie-Josée, qui se réveillait cinq ou six fois par nuit pour le faire bouger. Il ne pouvait plus faire ce simple geste, changer de position, car ses muscles refusaient de lui obéir. Il ne voulait pas non plus de fauteuil roulant électrique. Marie-Josée devait le trimballer d’une pièce à l’autre en poussant une chaise mal adaptée.

Il dépendait de plus en plus d’elle, pour les petits et les grands gestes quotidiens : se laver, aller aux toilettes, dormir, se déplacer, manger au moyen d’un tube d’alimentation relié à son estomac. Pendant qu’il s’enfonçait dans le déni, Marie-Josée, elle, s’enlisait dans l’épuisement.

***

Tout a basculé quand Stephen a décidé de subir une trachéotomie. Il ne pouvait plus respirer seul, car ses muscles refusaient d’aspirer l’air. Les médecins l’ont opéré. Ils ont percé un orifice dans sa gorge et ont installé une canule reliée par un tuyau à un ventilateur mécanique. C’est la machine qui aspirait et rejetait l’air des poumons de Stephen.

Il ne pouvait plus parler. Il n’émettait que quelques mots difficiles à comprendre. Tout passait dans ses yeux et dans le clignotement de ses paupières.

Avec la trachéotomie, le travail de Marie-Josée s’est complexifié. Quand Stephen produisait trop de sécrétions, la machine émettait des bips. Elle accourait et nettoyait les sécrétions. Elle devait faire vite, car il commençait à étouffer et la regardait avec ses grands yeux affolés.

Elle embauchait des infirmiers, mais plusieurs ne voulaient pas revenir. Stephen faisait peur, son cas était trop lourd. Et ce n’était pas un patient facile. Il était exigeant.

« Un médecin m’a déjà dit que les grands malades sont de grands égocentriques, explique Marie-Josée. Stephen voulait toujours que je sois à ses côtés, mais j’avais besoin de partir. J’étouffais. »

La dernière année a été cauchemardesque, une ultime descente aux enfers : la fragilité de Stephen, les soins constants, les infections à répétition, les nuits écourtées, l’impossibilité de communiquer et la peur que Marie-Josée lisait dans les yeux de son mari. La peur de mourir.

Elle a appelé le 911 cinq ou six fois. Le même scénario se répétait : les ambulanciers qui débarquaient en catastrophe, Stephen au bord de la mort, Laurence, huit ans, qui pleurait et criait : « Pas encore ! », le départ précipité à l’hôpital et Marie-Josée qui suivait l’ambulance en se disant : « Je ne suis plus capable ! Je ne suis plus capable ! »

***

Stephen est mort à l’hôpital le 24 mars dans les bras de Marie-Josée. Il venait d’avoir 50 ans.

Il est mort paisiblement, assommé par la morphine. Il était au bout du rouleau. Plus un seul muscle de son corps ne bougeait. Emmuré, condamné.

L’infirmière a regardé Marie-Josée. « Êtes-vous prête ? » lui a-t-elle demandé. « Oui », a répondu Marie-Josée.

L’infirmière a éteint la machine. Stephen est mort cinq minutes plus tard.

Il venait de passer trois mois à l’hôpital et dans un centre spécialisé. Marie-Josée le visitait religieusement. Mais Stephen était fâché. Il lui avait dit, avec un regard terrible et le peu de mots qui lui restait : « You abandoned me ».

Après trois mois, Stephen est revenu à la maison, car les assurances ne payaient plus. Il n’y est resté que deux jours. Son état était trop grave. Il est reparti à l’hôpital, où il est mort le lendemain.

Marie-Josée est allée chercher sa fille à l’école. Elle lui a dit : « J’ai une mauvaise nouvelle à t’apprendre. »

— Papa est mort ?

— Oui.

Laurence n’a pas pleuré. Le choc, croyait Marie-Josée.

Cet été, elle a apporté les cendres de Stephen en Nouvelle-Zélande. À l’aéroport de Boston, quand le sac contenant les cendres a roulé sur le tapis, Marie-Josée a éclaté en sanglots. Elle avait souvent franchi la sécurité avec Stephen avant que la maladie le terrasse. Trop de souvenirs, heureux et malheureux, se bousculaient dans sa tête. Catastrophée, Laurence lui a dit : « Maman,you are embarrassing me. »

Marie-Josée pleurait à chaudes larmes pendant que les bagages des passagers poussaient le sac de cendres.

Aujourd’hui, Marie-Josée va mieux. Stephen est mort depuis cinq mois, mais toutes ses années de dévouement l’ont épuisée.

Elle ne regrette rien, elle a fait son devoir : accompagner le père de sa fille jusqu’à la fin. Peu importe le prix.