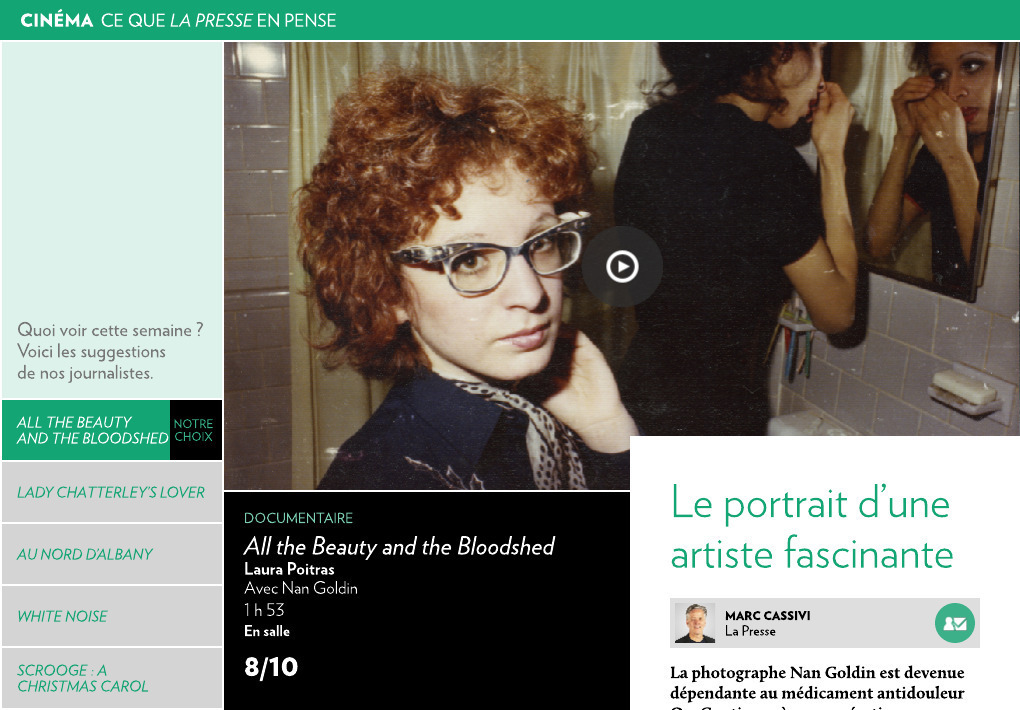

Le portrait d’une artiste fascinante

La photographe Nan Goldin est devenue dépendante au médicament antidouleur OxyContin après une opération en 2017. Depuis, elle combat sans relâche la famille Sackler, accusée d’avoir commercialisé ce médicament sans mettre en garde contre ses effets addictifs et d’avoir alimenté la crise des opioïdes.

C’est à son combat, mais aussi à sa vie et à son œuvre, que s’intéresse la documentariste américaine Laura Poitras dans All the Beauty and the Bloodshed, qui a remporté le Lion d’or de la plus récente Mostra de Venise. Poitras avait remporté l’Oscar du meilleur documentaire en 2015 pour Citizenfour, à propos du lanceur d’alerte Edward Snowden, qui dénonçait l’espionnage numérique, surtout des États-Unis.

Depuis deux décennies, quelque 500 000 morts, seulement aux États-Unis, sont attribuables à la surconsommation d’antidouleurs aux opiacés et à des surdoses de ces médicaments. Nan Goldin a fondé avec d’autres militants l’organisation P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now), consacrée à la prévention des surdoses.

L’artiste mène avec son groupe, formé d’accros aux opiacés et de leurs proches, un combat de David contre le Goliath que représente la famille milliardaire Sackler. Ses manifestations ont lieu dans des endroits très symboliques, c’est-à-dire dans des musées prestigieux (le Metropolitan Museum de New York, la National Gallery de Londres, le Louvre de Paris, etc.) qui sont à la fois financés par cette famille de mécènes et qui présentent des œuvres de Nan Goldin.

All the Beauty and the Bloodshed traite non seulement du militantisme, mais aussi du parcours de Nan Goldin, qui a longtemps photographié ses amis de l’underground queer de Boston, puis du quartier du Bowery, à New York. Travestis, poètes, écrivains, cinéastes, mais aussi quidams, prostituées ou junkies des années 1970 et 1980, à une époque où un diagnostic de sida équivalait à une condamnation à mort.

Le résultat est à la mesure et à la démesure de cette artiste fascinante. Le long métrage de Laura Poitras n’est ni tout à fait un documentaire classique ni une biographie traditionnelle.

C’est un objet hybride, réalisé en collaboration étroite avec Nan Goldin, qui s’y confie sur des pans plus sombres de sa vie privée, notamment sur son travail du sexe et l’impact que le suicide de sa grande sœur a eu sur sa famille dans les années 1960.

Laura Poitras a documenté pas à pas le combat militant de Nan Goldin contre la famille Sackler, contrainte en mars 2021 de payer 4,28 milliards US dans le cadre d’un plan de sortie de faillite de la société pharmaceutique Purdue, qu’elle détenait et qui a commercialisé l’OxyContin.

Nan Goldin et ses alliés n’en sont pas restés là. Ils ont continué à exiger que les musées refusent l’argent de la famille et retirent le nom Sackler de leurs collections et de leurs édifices. Au même moment, la photographe a remarqué qu’elle était surveillée chez elle par un détective privé, et des menaces de poursuites sont arrivées. Autant de matière à nourrir un documentaire qui prend parfois des airs de suspense. Et qui est surtout la somme de l’engagement de deux artistes remarquables.

Documentaire

All the Beauty and the Bloodshed

Laura Poitras

Avec Nan Goldin

1 h 53

En salle

8/10