La gang de Rodner et Ralph s’entraîne après les autres – à 19 h – puisque les équipes élites ont priorité.

Nous sommes un mardi soir de mai dans le vieux gymnase d’Henri-Bourassa. Rodner arrive deux minutes en retard à l’entraînement, car il sort d’un entraînement de football. Il se change en vitesse devant tout le monde. Pas le temps d’aller au vestiaire.

Les gars pratiquent un jeu d’attaque (2 contre 0). L’un d’eux, particulièrement bâti, s’amuse à « dunker » pour impressionner les autres. Les cris fusent lorsqu’il réussit.

Le coach Yasser les ramène à l’ordre : « Au cégep, tu vas avoir ton moment de shine, dit-il au joueur, mais ils vont aussi se rendre compte que tu ne cours pas assez. Let’s go, les gars, je veux voir de l’intensité. »

Durant une heure et demie, l’entraîneur va les inciter à donner le meilleur d’eux-mêmes. Lorsque l’entraînement se termine, les ados sont en sueur.

« On doit toujours faire comme si on était en situation de match. C’est comme ça qu’on apprend », lance Ralph à ses coéquipiers pour les motiver.

Les ados quittent ensuite le gymnase en prenant bien soin de serrer la main de leur entraîneur avant de partir. Ils vont se partager une boîte de biscuits Social Tea achetée au Dollarama avant de rentrer à la maison à pied.

« Coach » Yasser, lui, part au boulot, où il répondra au téléphone aux questions des clients jusqu’au lendemain matin. Il dormira quelques heures, puis sera de retour dans le gymnase.

***

Deux autres soirs par semaine, les joueurs de basket se rejoignent après l’école sur la piste d’athlétisme de l’école secondaire Calixa-Lavallée – où les jeunes d’Henri-Bourassa s’entraînent, faute d’avoir leur propre piste.

Leurs entraîneuses d’athlétisme – deux jeunes femmes menues d’à peine 20 ans – réussissent à imposer le respect. Pas question de se laisser piler sur les pieds par ces garçons plus grands et plus forts qu’elles. D’ailleurs, les gars doivent les appeler « coach », comme ils le font avec Yasser.

« Au début, ils n’étaient pas habitués de se faire coacher par des filles. On les a laissés nous tester, et ils ont vu les conséquences. »

— Karen Ceneston, entraîneuse d’athlétisme

L’entraîneuse ne s’est pas gênée pour leur faire faire une longue séance de burpees – un exercice intense qui consiste en une série de squats, de pompes et de sauts, réputée faire vomir (d’où le nom anglais burpees) – en guise de leçon.

Aujourd’hui, Ralph s’entraîne au 200 m et au lancer du poids. Rodner, lui, court le 800 m.

« Si tu t’entraînes fort, tu vas peut-être pouvoir me battre », lance « coach » Karen à Rodner, qui vient de terminer son 800 m en 2 minutes 55 secondes. « Moi, je le cours en 2 minutes 26 secondes », ajoute-t-elle en esquissant un sourire.

L’entraîneuse leur rappelle de faire leurs exercices d’assouplissement en voyant Ralph courir avec une position beaucoup trop raide.

« Qui a dit que c’était facile, déjà ? », leur demande la jeune femme.

« Oh, je n’ai jamais dit ça, coach », répond Ralph, à bout de souffle.

***

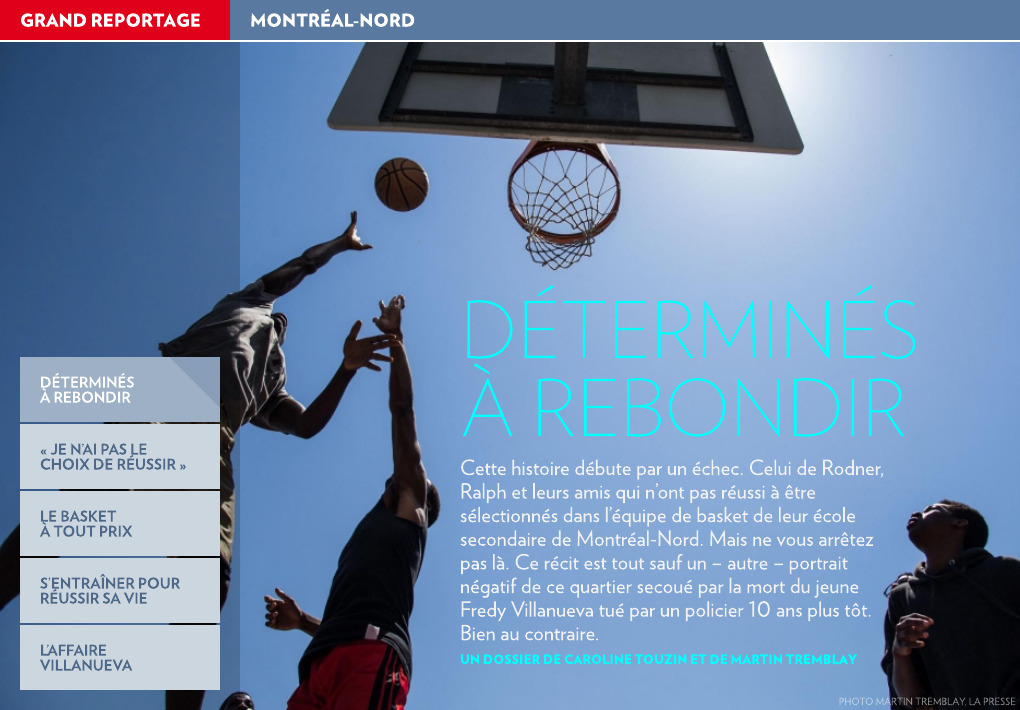

Depuis que l’école est terminée en juin, les garçons jouent tous les jours sur les courts du quartier. Ils s’entraînent souvent au parc Henri-Bourassa – ce même parc où Fredy Villanueva a été tué par la police. Fredy avait à peu près le même âge qu’eux lorsqu’il est mort. Il fréquentait la même école secondaire.

Dix ans plus tard, rien ne rappelle sa mort tragique, sinon une poignée de petites affiches très sobres collées sur un chantier de construction situé en bordure du parc. On y voit le visage de Fredy accompagné de la mention RIP. Certaines images ont été partiellement arrachées.

Il n’y a ni mémorial, ni œuvre murale, ni croix. Rien de permanent.

Les jeunes comme Rodner et Ralph – qui ont atterri dans le Bronx ces dernières années comme nombre d’autres familles migrantes – ignorent ce qui s’est déroulé le soir du 9 août 2008.

Ils savent seulement que leur quartier traîne une mauvaise réputation.

« À la télé, on parle en mal du quartier, mais moi, j’adore vivre ici. Et je pense qu’on peut changer cette réputation de ghetto. »

— Rodner

De Montréal-Nord à Saint-Jérôme

« Ouais, moi aussi je l’aime, mon quartier », ajoute Ralph, qui devra le quitter à regret à l’automne pour entreprendre une technique en analyses biomédicales au cégep de Saint-Jérôme.

Ralph n’a jamais mis les pieds dans les Laurentides. Il sait vaguement que Saint-Jérôme est situé plus au nord que Laval. Il ne sait pas encore comment il paiera son loyer.

Le jeune homme n’a pas d’autre choix : c’est le seul cégep qui l’a accepté. Ralph éprouve des difficultés en français – puisqu’il a grandi à Miami – qui plombent ses résultats scolaires.

Cet été, Rodner et Ralph ne peuvent pas se la couler douce. Ils doivent gagner de l’argent. Wilmann les a donc embauchés comme animateurs au camp de jour de son organisme communautaire. Les garçons enseignent les rudiments de leur sport préféré aux tout-petits. Ils les amènent aussi à la bibliothèque chaque semaine. C’est une exigence de Wilmann.

Beaucoup de familles du quartier n’ont pas le temps – ou même le goût – de faire la lecture aux enfants. Elles sont en mode survie.

Wilmann, qui a grandi dans le quartier – et qui y réside toujours – le sait très bien. « Au début de ma carrière de coach, j’en ai échappé, des joueurs, parce que je pensais juste à la performance. Ils ont décroché. Certains ont pris un très mauvais chemin, raconte Wilmann. Je n’étais pas un bon coach même si mon équipe gagnait ; j’étais un dictateur. Aujourd’hui, j’essaie de développer des meilleures personnes par le sport. »

***

Le soir, Rodner s’endort souvent en faisant le même rêve. Il ferme les yeux et se voit faire une entrée triomphante sur le court des Raptors de Toronto, où il joue « pro », alors que la foule scande son nom. Sa mère est dans les gradins pour assister à ses débuts dans la NBA. À la fin du match, elle vient le voir et lui dit : « Tu as réussi » avec un regard rempli de fierté.

« C’est grâce à toi, maman, que je n’ai jamais abandonné », lui répond-il. Puis le rêve se termine. Le lendemain matin, Rodner retournera bûcher sur les bancs d’école et à l’entraînement. Objectif : réussir sa vie.

Montréal-Nord en chiffres

Population : 84 234 habitants

Un quartier de plus en plus dense

7623 habitants au km2 (2016)

7589,9 habitants au km2 (2011)

7593,8 habitants au km2 (2006)

30,4 % de la population est âgée de moins de 25 ans

30 % des familles sont monoparentales

Source : recensement de Statistique Canada de 2016 et Montréal en statistiques (août 2017)