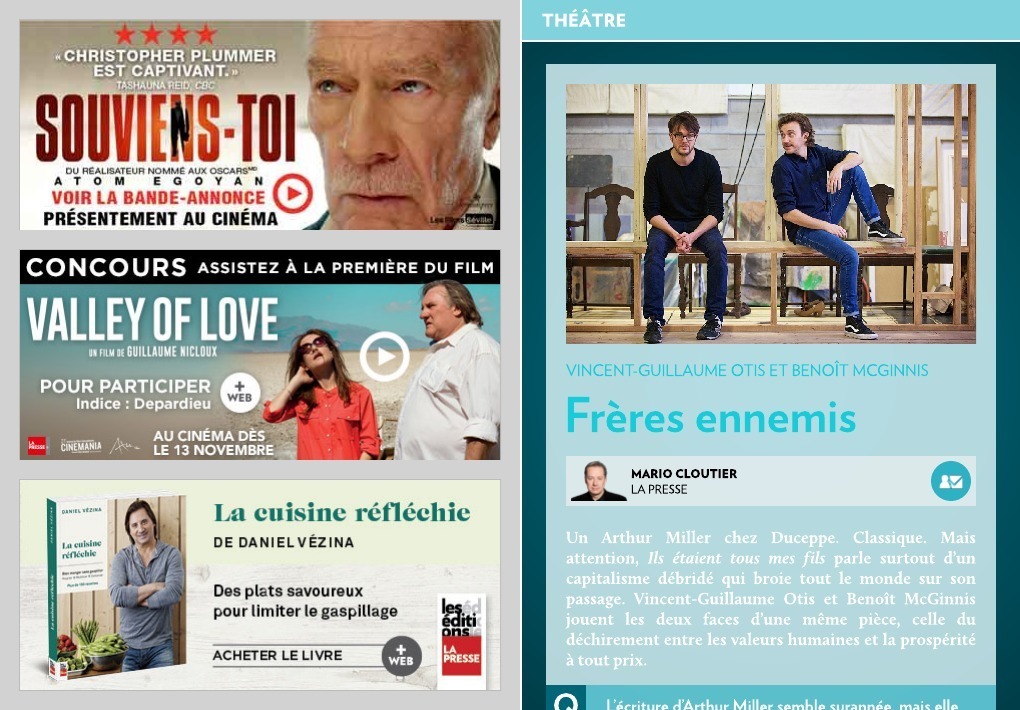

THÉÂTRE VINCENT-GUILLAUME OTIS ET BENOÎT MCGINNIS

Frères ennemis

La Presse

Un Arthur Miller chez Duceppe. Classique. Mais attention, parle surtout d’un capitalisme débridé qui broie tout le monde sur son passage. Vincent-Guillaume Otis et Benoît McGinnis jouent les deux faces d’une même pièce, celle du déchirement entre les valeurs humaines et la prospérité à tout prix.

L’écriture d’Arthur Miller semble surannée, mais elle cache des couches et des sous-couches de drame.

Benoît McGinnis : David Laurin l’a traduite en québécois. On a l’impression que c’est l’histoire d’une famille ordinaire, qu’on va assister à un mariage entre mon personnage et Annie [Evelyne Rompré] qui est la femme de mon frère décédé.

Vincent-Guillaume Otis : C’est propre à l’écriture d’Arthur Miller. On a l’impression de voir quelque chose de banal. Miller disait que ce n’est pas tant le récit qui importe que les personnages.

Benoit : Ce qu’ils portent.

Vincent-Guillaume : Oui, c’est de la tragédie. Ce qui est formidable, c’est l’ambivalence des personnages, la contradiction avec leur propre morale.

On est un peu chez Tchekhov aussi, non ? Dans le non-dit ou le caché ?

Benoit : Oui, dans les secrets qui finissent par éclater.

Est-ce plaisant à jouer ?

Benoît : Oui. On porte tous quelque chose. Outre ce qu’on dit, on a tous une intention et quelque chose de caché.

Vincent-Guillaume : Chaque personnage a son tiraillement. Chaque scène pourrait durer 15 secondes, mais elle ne durera pas 15 secondes parce que c’est la nature humaine d’être tiraillée. La pièce traite du rêve américain réalisé aux dépens des valeurs morales. Elle critique le fait qu’on se met riche sur le dos du pauvre monde.

Benoît : Il y a tout le côté des rapports humains dans cette famille. Ça « parle » à tout le monde, tout comme cette vision de la politique et des magouilles. Ils sont rares, ceux qui sont dans les affaires et qui n’ont pas fait de coups sous la table. Jusqu’où va-t-on pour faire de l’argent ?

Vincent-Guillaume : Et Arthur Miller a écrit ça en 1947, juste après la guerre. C’est très novateur. Il l’a écrit au moment où les Américains sont toujours dedans. C’est probant de vérité. Ce n’est pas vrai que c’est rose et que ça va si bien que ça. L’Amérique est meurtrie.

Donc, ça reste d’actualité.

Benoît : À part la relation avec mes parents, que je vouvoie dans la pièce, il n’y a pas beaucoup de différence avec ce que nous vivons aujourd’hui. Les rapports qu’on vit dans cette pièce sont très actuels.

Mais c’est joué « époque » ? On n’a pas cherché à transposer la pièce à une autre guerre plus près de nous ?

Vincent-Guillaume : Je trouve ça bien plus puissant comme ça. Quand tu vois que les choses n’ont pas changé, ça devient troublant. Ça pourrait se passer dans une banlieue américaine ou à Calgary. C’est moins moralisateur aussi. Je trouve ça dangereux, parfois, les relectures.

Le fils est assez idéaliste, mais déchiré par les rumeurs autour de son père. George, le frère d’Annie, aime cette famille, mais se demande s’il ne devrait pas la détester. C’est un texte qui exige des nuances ?

Vincent-Guillaume : Tous les personnages veulent que tout se passe bien, mais, à un moment donné, ce n’est plus viable. Ça devient dramatique. C’est vraiment particulier de jouer ça. Les dialogues sont très réalistes. La représentation est tragique, donc on ne peut pas le jouer puisque ça deviendrait anecdotique. On travaille dans l’entre-deux.

Benoît : Ce n’est pas évident. Dans une même scène, l’ambivalence se sent. On a commencé doucement à faire la mise en place. Les semaines avancent et les choses se révèlent. Les liens ressortent. On n’est pas arrivés avec un cadre fixe dès le départ. Le temps nous permet de construire des couches de drame et de les choisir. Frédéric Dubois a un super bon œil. C’est un très bon guide.

Vous faites davantage dans la dentelle.

Benoît : Moi, j’ai l’impression que ce ne sera jamais fini. Quand le spectacle va commencer, on va trouver d’autres choses et on va s’adapter. J’avais un préjugé. Je me disais que c’est du théâtre américain qui se passe dans la cour, en famille. Mais c’est très dur. On dit aussi ça de Tremblay, qu’il faut être attelé pour le jouer.

Ça fait donc un moment que vous y travaillez ?

Benoît : On a commencé à la fin du mois d’août. Ça s’est construit avec le décor. Ce n’est pas dans toutes les pièces qu’on joue ce genre de rapports très riches. L’écoute est encore plus importante.

Vincent-Guillaume : C’est là qu’on voit les grands auteurs. C’est une pièce bien écrite où rien n’est laissé au hasard. Il y a des ancrages dans le texte pour nous permettre d’atteindre notre climax émotif. C’est comme l’ascension de l’Everest avec le camp de base et les autres camps. Il faut passer par là pour arriver au sommet.

Il y a beaucoup de monde sur scène ; vous êtes bien entourés.

Benoît : On voit de beaux personnages dans la soixantaine, ce qui est rare. Ce sont de très beaux rôles que Louise Turcot et Michel Dumont défendent de façon incroyable. Ils vont briller là-dedans. Je trouve ça très touchant de les voir.

Au Théâtre Jean Duceppe du 28 octobre au 5 décembre