Une lettre d’amour à Naples

Pour les amateurs de soccer, l’expression « la main de Dieu » sera éternellement liée à ce but miraculeux qu’a marqué le regretté Diego Maradona lors du match quart de finale de la Coupe du monde de 1986 pour mener l’Argentine à la victoire contre l’Angleterre. Dans cette nouvelle offrande de Paolo Sorrentino (Il divo, La grande bellezza), une signification supplémentaire s’ajoute à celle liée au joueur vénéré de tous. Dans la famille du jeune protagoniste, on dit aussi que ce dernier a eu la vie sauve grâce à une intervention divine.

Lauréat du Grand prix du jury à la Mostra de Venise, aussi candidat italien aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international, È stata la mano di Dio (La main de Dieu est le titre en français) est sans contredit le film le plus personnel du cinéaste. Vingt ans après y avoir tourné L’homme en plus, son premier long métrage, Paolo Sorrentino est retourné à Naples, la ville où il a grandi, pour raconter ses souvenirs d’adolescence. On tracera ici d’inévitables parallèles avec le célèbre Amarcord, de Federico Fellini, mais là s’arrêtent quand même les comparaisons, 50 ans de distance séparant les deux époques.

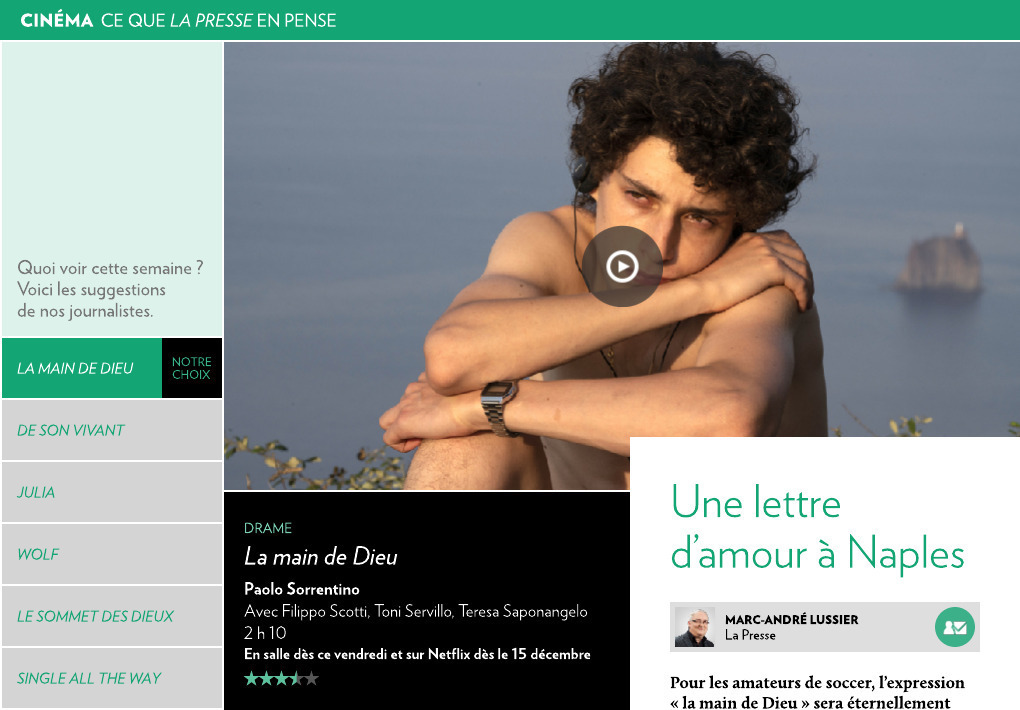

Même s’il a puisé l’inspiration pour écrire son scénario dans sa propre vie et ses propres souvenirs, le cinéaste a plutôt choisi de raconter son histoire à travers un alter ego. Le nouveau venu Filippo Scotti, excellent, incarne ainsi Fabietto, un adolescent issu d’une famille immédiate aimante (Teresa Saponangelo et Toni Servillo, deux habitués de l’univers Sorrentino, interprètent les parents), et dont la famille plus élargie, nombreuse, se révèle aussi colorée que, parfois, particulière. La main de Dieu est aussi une lettre d’amour à une ville parfois mal aimée.

Une rupture abrupte

La première partie du récit – la mieux réussie – fait ainsi écho à une adolescence vécue au moment où Naples vit dans l’effervescence d’une rumeur – qui s’avérera – annonçant l’arrivée du meilleur joueur de soccer au monde, Diego Maradona, dans l’équipe locale. La venue possible de ce messie, aussi incroyable qu’elle puisse paraître, comble évidemment de joie un jeune homme de 17 ans en plein apprentissage de la vie, qui, même très près de sa famille, a tendance à rester un peu dans son monde.

Mais il y a les rassemblements où tous sont conviés à table, les tours pendables qu’on se fait, les répliques assassines, l’éveil sexuel, les petits et grands drames familiaux (une tante aimée à l’allure de déesse est régulièrement tabassée par son mari), bref, le ton reste assez bon enfant, à l’image d’une étape de la vie se déroulant dans une relative insouciance.

La tonalité du film change pourtant abruptement à partir du moment où une tragédie survient, laquelle force Fabietto à prendre sa vie en main. Cette seconde partie devient alors plus décousue. Et d’autant plus frustrante que Sorrentino emprunte alors des pistes qui auraient sans doute pu être mieux explorées, notamment à propos de la vocation de cinéaste du protagoniste, assez soudaine. Bien sûr, il y a cette référence à Fellini, à la faveur d’une audition que passe Marchino (Marlon Joubert), le frère de Fabietto, pour l’un des films du maître, de même qu’une référence à Once Upon a Time in America, de Sergio Leone. La présence du mentor Antonio Capuano, avec qui Sorrentino a véritablement fait ses premiers pas, est aussi évoquée.

Cela dit, le cinéaste a opté pour une approche plus impressionniste. Celle-ci nous vaut à coup sûr de très beaux moments, mais laisse aussi parfois une empreinte plus inaboutie.

È stata la mano di Dio (La main de Dieu en version originale italienne sous-titrée en français) est à l’affiche dans quelques salles. Il sera offert sur Netflix dès le 15 décembre.

Drame

La main de Dieu

Paolo Sorrentino

Avec Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo

2 h 10

En salle dès ce vendredi et sur Netflix dès le 15 décembre

* * * 1/2