On devrait avoir honte

Un possible meurtre conjugal, cette fois survenu à Saint-Léonard. Puis le lendemain, une femme dans un état critique à LaSalle, décédée depuis. Quand je suis tombée sur ces nouvelles, j’ai pleuré. Chaque fois, je pleure. Chaque fois, je me dis que l’année dernière, ça aurait pu être le nom de ma meilleure amie sur les grands titres. Elle s’est depuis libérée d’une relation extrêmement violente et toxique.

Si moi, qui n’ai jamais vécu personnellement de violence, je réagis de la sorte, alors je ne peux même pas imaginer ce que ça peut susciter chez une femme qui a connu de la violence. Une femme qui s’est sortie d’une relation malsaine, ou pas encore. Si moi, je pleure, alors qu’en est-il de la souffrance des proches d’une victime ? Je me demande si notre gouvernement, si nos politiciens pleurent eux aussi.

Dans les dernières semaines, alors que les féminicides s’accumulaient, j’ai pensé écrire quelque chose. Exprimer ma frustration. Mais je me disais alors qu’on en parlait déjà suffisamment. J’avais tort.

Je me demande combien de témoignages, combien de chroniques, combien de victimes il faudra pour qu’on en vienne à investir massivement et immédiatement dans les services qui sont à bout de souffle et qui crient à l’aide depuis des mois.

Je me demande souvent ce qu’on attend pour éduquer nos garçons, pour ajouter des cours sur les rapports égalitaires dans les écoles, pour mieux contrôler l’exposition des enfants à des jeux violents ou à la pornographie. Plus de souffrance ? Plus de douleur ? Plus de vies brisées ?

Vous me direz que ces changements, on ne peut pas les opérer en l’espace de quelques semaines seulement. C’est vrai. Mais c’est vrai aussi que la violence conjugale, elle, ne date pas d’hier ou de la pandémie. Et ça, tout le monde le sait. La violence conjugale, on la met en scène dans les films qu’on réalise sur le passé. Tout récemment, j’ai écouté La couleur pourpre, dont l’action se déroule pendant les premières décennies du XXe siècle. On y est confronté à plusieurs épisodes de violence conjugale. La femme qui en vit finit par quitter son mari et vivre heureuse. Aujourd’hui, des femmes n’ont même plus cette chance. Je me dis que ça n’a pas changé. Ce n’est pas de la fiction, c’est notre réalité à nous, au Québec.

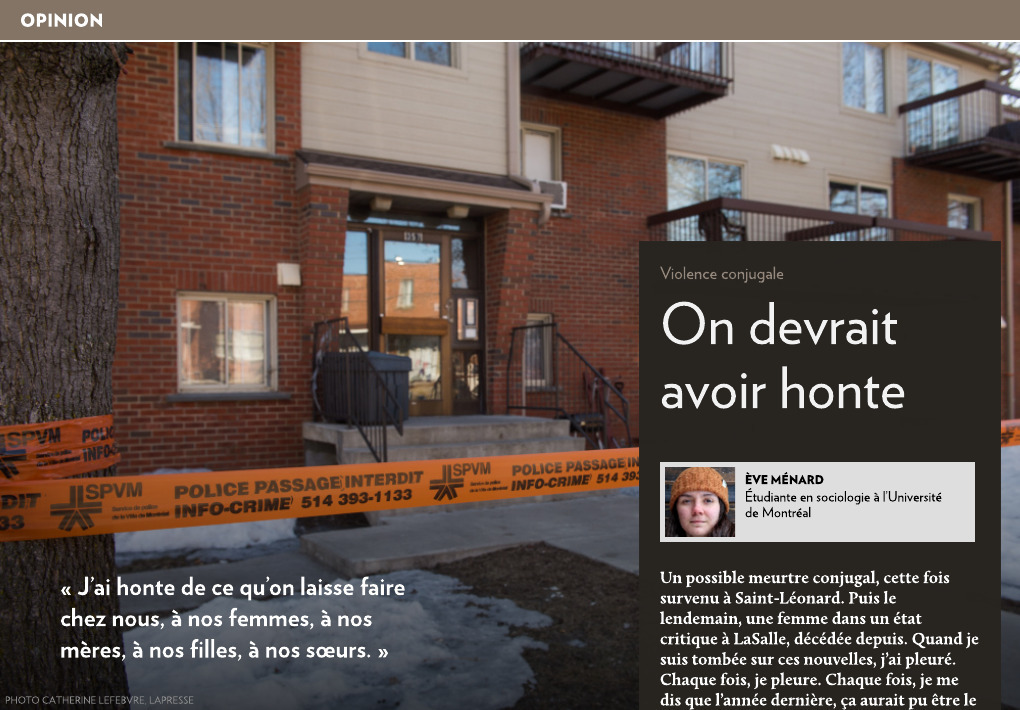

Mon père, pendant la première vague de dénonciations en 2017, avait dit avoir honte de son genre. J’avais trouvé que c’était bien dit. Aujourd’hui, je pense qu’on devrait tous avoir honte. Quand je lis qu’un autre féminicide est survenu, je pleure parce que je suis triste et que ça me frustre. Mais je pleure aussi parce que j’ai honte, j’ai honte de ce qu’on laisse faire chez nous, à nos femmes, à nos mères, à nos filles, à nos sœurs. Les femmes violentées ont souvent honte de ce qu’elles vivent. Elles le disent elles-mêmes et c’est parfois ce qui les empêche de dénoncer. Mais ce n’est pas sur elles que devrait peser la honte. C’est sur ceux qui les violentent, mais aussi sur nous tous. Nous qui en sommes témoins et qui regardons ailleurs. Nous en tant que gouvernement, nous en tant que proches, nous en tant que citoyens, nous en tant que société.