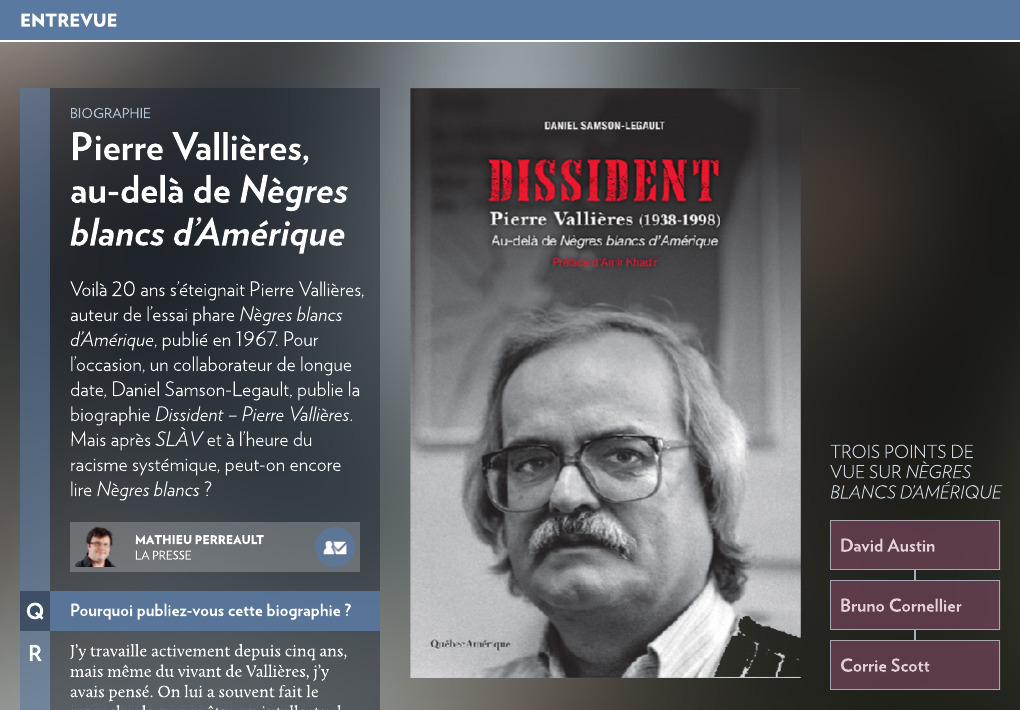

Pierre Vallières, au-delà de Nègres blancs d’Amérique

Pourquoi publiez-vous cette biographie ?

J’y travaille activement depuis cinq ans, mais même du vivant de Vallières, j’y avais pensé. On lui a souvent fait le reproche de ne pas être un intellectuel intéressant, d’avoir des erreurs et des failles dans sa pensée. Mais ce n’est pas l’expérience que j’ai eue en le côtoyant à Vie ouvrière [un ancien magazine oblat que Pierre Vallières a dirigé durant les années 70]. Et en fouillant sa vie, j’ai vu toute sa cohérence. Il a toujours été animé de la même envie de liberté avec l’objectif du bien collectif. Il a d’abord vu les injustices envers les Canadiens français, puis envers les femmes, les personnes homosexuelles, les autochtones, les Bosniaques. La liste est longue. C’était un vrai militant citoyen.

Son engagement envers d’autres minorités l’a-t-il rendu postnationaliste ?

Je fais la différence entre le multiculturalisme et l’interculturalisme. Je pense que lorsqu’il a pris la défense des gens de Kahnawake durant la crise d’Oka, ça lui a créé des inimitiés importantes chez les nationalistes. Mais il était internationaliste dès son enfance. Son intérêt pour le Québec et les Québécois était pluriel, dans un mouvement de rencontre de l’autre, des autres.

Aurait-il considéré comme importante la préservation de la culture canadienne-française dans le contexte actuel d’immigration et de discrimination envers les minorités ethniques ?

Vallières n’a jamais été très précis pour ce qui est de l’intégration des immigrés. S’il avait eu un poste de pouvoir, je ne sais pas ce qu’il aurait fait.

Aurait-il appuyé la Charte des valeurs ?

Ça me surprendrait. Toute cette question m’a amené à me rendre compte de l’aversion que certains membres du PQ et de Québec solidaire ont les uns envers les autres. J’ai demandé à Amir Khadir d’écrire la préface du livre et j’ai eu des critiques chez différentes gauches de le lui avoir demandé. Cette division est l’un des problèmes de la gauche. La droite est plus unie. Dans un autre ordre d’idées, mais toujours sur le thème de la division de la gauche, beaucoup de gens ont collé une image de communiste à Vallières, mais il connaissait trop bien les crimes du stalinisme.

Donc il n’aurait pas été à Cuba comme d’autres membres du FLQ ?

Non, encore qu’il aurait fait une différence entre le Cuba de 1959-1965 et celui d’après. Il a célébré comme la majorité des gens du monde la révolution cubaine en 1959. Cela dit, il était déçu de sa génération qui, jeune dans les années 60, voulait changer le monde, puis s’est embourgeoisée, a délaissé le militantisme pour se trouver des jobs confortables. Lui voulait transformer la société. Il aurait été très content du mouvement étudiant de 2012, par exemple.

Que pensez-vous des critiques du titre Nègres blancs ?

J’y ai beaucoup pensé. À l’époque et encore plus maintenant, la comparaison est exagérée. Mais il est difficile pour les gens maintenant de s’imaginer le Québec d’avant la Révolution tranquille. Les chiffres de la commission Laurendeau-Dunton montrent qu’en 1961, les salaires des Québécois francophones arrivaient presque au dernier rang d’une dizaine de groupes. Seuls les immigrants italiens et les autochtones étaient moins bien payés. Évidemment, nous n’avons pas été soumis à l’esclavage, mais est-ce qu’il y a seulement l’esclavage dans la situation des Noirs aux États-Unis ? Alors la comparaison tient tout à fait la route. Ce n’est pas un titre raciste, quant à l’idée d’appropriation culturelle, je n’y crois pas du tout. Je crois que la création doit être libre.