« Une stratégie unique en Amérique du Nord »

« La prison ! La prison ! »

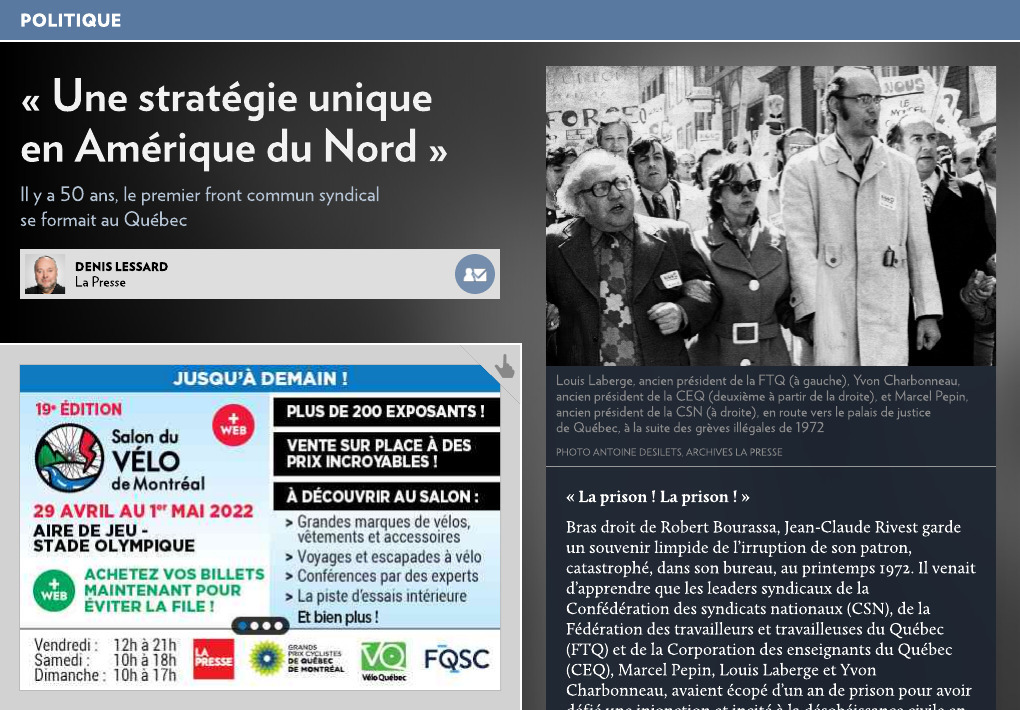

Bras droit de Robert Bourassa, Jean-Claude Rivest garde un souvenir limpide de l’irruption de son patron, catastrophé, dans son bureau, au printemps 1972. Il venait d’apprendre que les leaders syndicaux de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et de la Corporation des enseignants du Québec (CEQ), Marcel Pepin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau, avaient écopé d’un an de prison pour avoir défié une injonction et incité à la désobéissance civile en proposant de ne pas respecter une loi spéciale qui ordonnait le retour au travail des 210 000 syndiqués du secteur public.

Le jeune premier ministre avait toujours eu des relations « cordiales » avec Pepin et Laberge. Désapprouvant fortement cette décision judiciaire, « il s’inquiétait de l’impact sur l’image internationale du Québec », un État qui écrouait désormais ses leaders syndicaux, se souvient Rivest. Par la suite, jamais les lois spéciales ne prévoiront l’emprisonnement comme sanction, explique Me Jules Brière, jeune avocat constitutionnaliste à l’époque, qui deviendra plus tard le spécialiste des lois spéciales à Québec.

Il y a 50 ans, en avril, le gouvernement Bourassa se retrouvait pour la première fois à négocier avec une coalition des trois principales centrales du secteur public. Depuis, les centrales ont fait bloc dans 11 des 14 séries de négociations avec le gouvernement. Marcel Pepin, de la CSN, avait été la cheville ouvrière de ce premier regroupement – sa centrale dominait avec 100 000 membres, contre 70 000 à la CEQ et 30 000 à la FTQ.

L’historien Jacques Rouillard, professeur émérite à l’Université de Montréal, indique que c’était alors « une stratégie unique en Amérique du Nord ». Mais un regroupement syndical tombait sous le sens. Déjà, en 1970, le gouvernement s’était institué comme seul interlocuteur devant les centrales afin d’empêcher une surenchère dans les revendications des groupes en présence.

Grève générale illimitée

Le premier « front commun » déclenchera une grève générale illimitée le 11 avril. Une revendication centrale : un salaire minimum de 100 $ par semaine pour tous. « Quarante pour cent des syndiqués gagnent moins alors. Majoritairement des femmes », observe l’historien Martin Petitclerc, professeur au département d’histoire de l’UQAM.

Dix jours plus tard, le 21 avril, l’Assemblée nationale adopte à 6 h du matin le « bill 19 » qui force la fin des débrayages illégaux. Chez les leaders syndicaux, on veut manifestement défier la loi. C’est moins clair chez les membres de la base, qui ne se précipiteront pas pour voter. Jeune militant, Michel Rioux suivait alors comme son ombre Marcel Pepin, comme responsable des communications de la CSN. « Tard en soirée, on s’était rendus à la station de télé de Québec, et il avait à contrecœur demandé aux gens de rentrer au travail. »

Les chefs syndicaux ne parviendront pas, en processus d’appel, à faire casser le verdict de leur incarcération. « Ils ont fait le tiers de leur peine, soit quatre mois. Pepin a passé toutes ses fins de semaine à Orsainville à l’été 1972, personne n’a eu de passe-droit », indique Michel Rioux.

Une grande victoire ?

Cinquante ans plus tard, ces déconvenues sont oubliées. « Le front commun de 1972 avait été une grande victoire », a soutenu en entrevue cette semaine Daniel Boyer, président de la FTQ. Avec la CSN et la CSQ, la centrale vient d’annoncer un nouveau front commun, 50 ans après le premier, pour la prochaine série de négociations avec Québec. Les conventions seront échues le 1er avril 2023. Les 100 $ par semaine n’avaient pas été obtenus à la suite de cet affrontement, mais en 1974. « Il ne faut pas évaluer les résultats à brève échéance », observe M. Boyer.

« Il faut regarder ça sur la vie longue. À cette négociation, la sécurité d’emploi avait été renforcée partout, et surtout le régime de pension des employés du gouvernement avait été mis sur pied. Si cela n’avait pas été institué, il y a bien des retraités qui craindraient les fins de mois, renchérit Michel Rioux. Il faut regarder ces choses à long terme. »

Martin Petitclerc estime tout de même que ce front commun de 1972 se termine mal pour les syndicats. « Cela a été un moment important, une négociation plus politique », observe-t-il. Au lendemain de l’adoption du projet de loi 19, les leaders syndicaux voulaient défier la loi, « mais avec les résultats, c’était à peu près moitié-moitié », explique M. Petitclerc, auteur de Grève et paix, sur les lois spéciales au Québec, publié chez Lux.

« Se retrouver avec des membres sur les lignes de piquetage et d’autres qui veulent les franchir... la situation aurait profité au gouvernement. »

— Martin Petitclerc, professeur au département d’histoire de l’UQAM

Surtout, la solidarité des premières heures s’étiole. C’est à cette époque (au moment même où Pepin est en prison) qu’une faction de la CSN, représentant les travailleurs du secteur privé, fait défection pour former la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), toujours présente dans la construction notamment. La CSN et la FTQ continuent leur maraudage dans la construction.

À la fin de l’année, on observe un mouvement syndical « très fragmenté », observe l’historien. Les enseignants font défection pour se faire imposer leurs conditions de travail. Les infirmières, issues de la CSN, partent aussi de leur côté pour former la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec (FIIQ). Idem pour les employés, fonctionnaires, du gouvernement du Québec. Les chauffeurs d’autobus, les ouvriers d’Hydro-Québec : dans les années qui suivent 1972, bien des groupes se dissocient des grandes centrales.

Les syndicats sont ébranlés par ces défections, convient Jacques Rouillard, mais le front commun se conclut tout de même par des conditions de travail négociées et des augmentations de salaire appréciables. « Surtout, on ajoutera une clause d’indexation des salaires au coût de la vie, qui se révélera très généreuse dans les deux dernières années de la convention. L’inflation est alors en hausse », observe l’historien. Les centrales du secteur public visaient à « ouvrir le chemin, à avoir un effet d’entraînement » sur le secteur privé, rappelle l’historien, auteur du livre Le syndicalisme québécois – Deux siècles d’histoire, publié chez Boréal.

À l’époque, le secteur public bénéficiait d’un avantage certain, de l’ordre de 10 %, sur les employés du secteur privé. « Aujourd’hui, on est en retard de 10 % », insiste Daniel Boyer.