L’adolescence enfin expliquée !

Après un déménagement difficile du Minnesota à San Francisco dans le premier volet, Riley Andersen (la voix de Kensington Tallman) file maintenant le parfait bonheur. La jeune fille de 13 ans joue au hockey avec ses meilleures amies, est première de classe et s’entend bien avec ses parents.

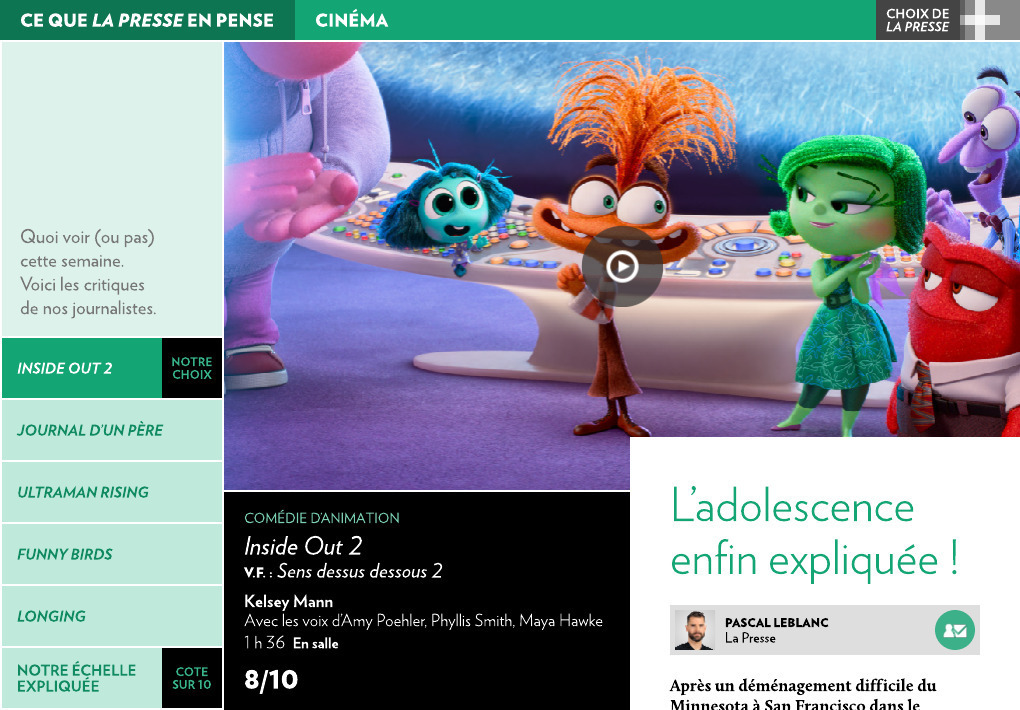

Puis, un jour, le bouton Puberté se met à clignoter sur la console sur laquelle œuvrent Joie (Amy Poehler), Tristesse (Phyllis Smith), Colère (Lewis Black), Peur (Tony Hale) et Dégoût (Liza Lapira). Débarque alors une équipe de construction pour mettre à jour l’appareil, accompagnée de quatre nouvelles émotions : Anxiété (Maya Hawke), Envie (Ayo Edebiri), Ennui (Adèle Exarchopoulos) et Embarras (Paul Walter Hauser).

Inside Out 2 (Sens dessus dessous 2, en version française) aborde avec la même intelligence le fonctionnement du cerveau que le premier film paru en 2015. Encore une fois, des concepts complexes et abstraits sont vulgarisés de brillante façon avec humour et créativité. La naïveté du premier – on pense à l’émouvant ami imaginaire Bing Bong – fait place à davantage d’émotion brute.

Alors que la Riley âgée de 11 ans délaissait petit à petit l’enfance en réaction à des perturbations extérieures, celle de 13 ans tente de définir qui elle est en construisant son système de valeurs qui forme son identité. Celui-ci prend la forme d’un petit arbre dont les racines se nourrissent de souvenirs marquants. Anxiété, avec l’appui ferme d’Envie et très nonchalant d’Ennui, estiment que la personnalité en devenir de Riley n’est pas la bonne en vue de son entrée au secondaire. Elles tâcheront de la modifier pendant que l’ado participe à un camp de hockey qui pourrait avoir une incidence sur le reste de sa vie (Anxiété est dramatique).

À travers son long périple dans les différentes zones du cerveau, Inside Out était parvenu à faire sentir le poids de Tristesse et son utilité. La suite en fait autant pour Anxiété. Elle est souvent insupportable, mais indispensable pour affronter la vie.

Dans une scène qui rejoindra tous les insomniaques, elle fait appel à l’imagination pour compiler nombre de scénarios catastrophes potentiels. Des dizaines de petits personnages ronds enchaînent les croquis à leur table à dessin. Joie et les autres sabotent le processus en envoyant des probabilités positives et Riley s’endort enfin.

Ce combat entre les émotions est au cœur du premier long métrage de Kelsey Mann, coscénarisé par Dave Holstein et Meg LeFauve. Riley est chamboulée par ces nouveaux conflits dans sa tête – Joie aussi. Ses parents, moins présents cette fois, sont des témoins réconfortants, mais assez impuissants, comme dans la vraie vie.

On visite de nouveaux lieux cérébraux, tels « le derrière de la tête » ou « la voûte », où est rangé derrière une porte verrouillée ce qu’on désire garder pour soi. C’est à cet endroit qu’on rencontre un personnage de dessins animés semblable à Dora et son sac banane Pouchy, que Riley aime toujours secrètement. Ils sont hilarants ! Mais, comme dans le film original, ce voyage dans les profondeurs de l’esprit compte quelques longueurs.

Inside Out 2 possède le même génie et les mêmes petits défauts que son prédécesseur. Si l’aspect nouveauté ne pouvait être reproduit, les magnifiques animations sont encore plus impressionnantes. Les fans de la première heure, surtout les jeunes qui ont aujourd’hui 9 ans de plus, devraient être de nouveau charmés.

Comédie d’animation

Inside Out 2

V.F. : Sens dessus dessous 2

Kelsey Mann

Avec les voix d’Amy Poehler, Phyllis Smith, Maya Hawke

1 h 36 En salle

8/10