Cet écran a été partagé à partir de La Presse+

Édition du 19 janvier 2021,

section ACTUALITÉS, écran 2

« En réfléchissant à ce protocole, on découvre toute l’horreur, entre guillemets, de ce que sa mise en application amènerait dans le réseau de la santé et chez les professionnels. »

Plus le Dr Jean-François Lizé, chef des soins intensifs du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), y pense, plus il est motivé à tout mettre en œuvre pour l’éviter à tout prix.

« Avant, comme société, qu’on mette le genou à terre et qu’on l’applique, poursuit l’intensiviste montréalais, on devrait faire le maximum pour aller chercher toutes les ressources, toutes les capacités disponibles. »

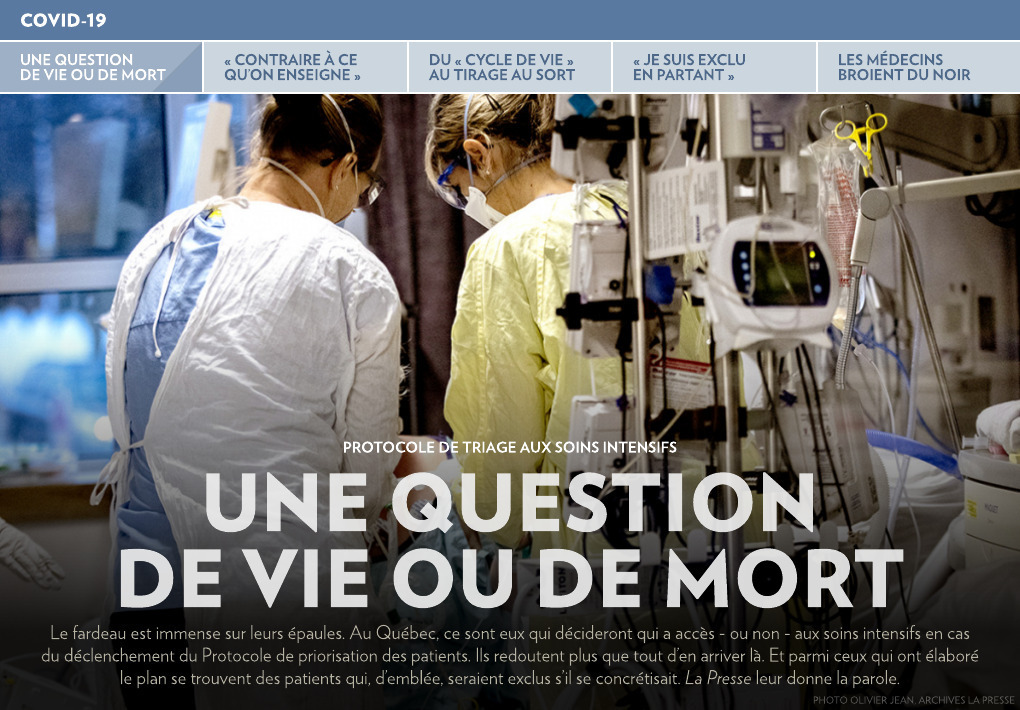

Avec la hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 depuis le retour des Fêtes, iI a beaucoup été question du Protocole de priorisation des patients aux soins intensifs (SI). Mais derrière la froideur des règles et de la théorie, il y a des professionnels qui porteront sur leurs épaules le fardeau de décider qui vit et qui meurt. Et qui en ressentent déjà le poids.

Ils font partie de ce qu’on appelle dans le jargon des « trios de priorisation », mis sur pied dans le contexte de la pandémie. Des équipes formées de deux médecins et d’un expert en éthique dont le rôle sera de trancher entre les malades en attente d’une place aux soins intensifs. La Presse leur a parlé.

« Anxieux et bouleversés »

« On est tous un peu anxieux, bouleversés. On sent que c’est autre chose. »

Any Brouillette, conseillère en éthique, suit les statistiques quotidiennes de la COVID-19 comme on regarde arriver un tsunami. « On est rendus à l’étape où ça peut partir d’un côté comme de l’autre. »

« On a encore augmenté le nombre de lits, mais on ne pourra pas continuer à augmenter ça sans arrêt. Sincèrement, moi, je n’y croyais pas et là, je commence à y croire. »

— Any Brouillette, conseillère en éthique

La conseillère en éthique fait partie d’un des trios de priorisation qui évaluera les patients des hôpitaux du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal si le protocole est déclenché au Québec. Avec deux collègues médecins, elle effectuera des gardes de 24 heures durant lesquelles le groupe évaluera les chances de survie de patients anonymes à qui il attribuera, ou non, une place aux soins intensifs. L’équipe ne verra pas les malades et les évaluera uniquement sur papier. Mme Brouillette sait que ses verdicts signeront l’arrêt de mort de plusieurs exclus. Son émotion est palpable au bout du fil.

« C’est une chose de dire à une personne malade : ‘‘Vous êtes rendu là. Vous êtes dans la dernière phase de votre vie. Comment faire pour que vous soyez le plus confortable ?” C’est autre chose de dire : ‘‘Vous n’étiez pas rendu là, mais parce que notre réseau ne peut pas l’assumer, on vous met dans la dernière phase de votre vie.” Ce n’est pas pareil pour un soignant. Ni pour une famille. »

Aux familles, justement, de ceux qui pourraient se voir refuser l’accès, elle envoie ce message : « Chacune des personnes qui prend cette décision-là est pleinement consciente de l’importance et de l’impact de ces décisions. Et de la rigueur à laquelle on va s’astreindre pour être certains d’être justes et équitables. Je leur dirais merci de comprendre que malheureusement, notre société se serait rendue là. Et qu’on n’abandonnera personne. Que tout le monde va être soutenu. Qu’on va faire tout ce qu’on peut. »

Chef des soins intensifs au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), le Dr Peter Goldberg consacre une partie de ses énergies ces jours-ci à des « séances d’essai » en préparation de l’application du plan. « Personne n’aurait pu imaginer il y a quelques mois à peine qu’on en serait rendus à parler d’un tel plan et encore moins de se préparer à l’appliquer, souligne-t-il. C’est contraire à tout ce qu’on nous enseigne. »

En médecine, poursuit l’intensiviste, on apprend à prendre des décisions dans l’intérêt du patient. « Le contrat est avec le patient en face de nous », illustre-t-il. Ça lui est arrivé de ne pas placer un patient sous respirateur, par exemple, mais c’était toujours une décision prise en fonction de l’intérêt de ce dernier.

« Dans ce plan, on nous demande de mettre les besoins de la société au-dessus de ceux du patient devant nous. C’est très étrange, et je dirais que le mot étrange est trop simple pour décrire le conflit moral que ça entraîne. »

— Le Dr Peter Goldberg, chef des soins intensifs du CUSM

Malgré tout, « si on doit se rendre là, ce que je redoute le plus au monde, je le ferai. C’est mon devoir », assure le chef des soins intensifs au CUSM.

Aux yeux du Dr Lizé, du CHUM, la mise application de ce protocole équivaudra à un « constat d’échec », même si lui aussi assure qu’il fera son devoir lorsque tout le reste aura été essayé. Avant d’y arriver, explique-t-il, « il va falloir sortir de notre zone de confort et y aller en surcapacité et même en sursurcapacité ».

Des solutions avant le triage

L’intensiviste au CHUM énumère d’autres solutions avant ce « dernier recours » : corder les patients dans des gymnases en y alignant des respirateurs et des moniteurs, augmenter le ratio infirmière/patients (un pour un généralement aux SI), mettre à contribution tous les étudiants du domaine de la santé et même transférer des patients ailleurs au Canada (la France a transféré des patients en TGV d’une région à l’autre lors de la première vague, cite-t-il).

Dans les années 1940 et 1950, durant la crise de la polio, dans plusieurs régions du monde, il n’y avait pas de respirateurs, rappelle le Dr Lizé. « Les patients ont survécu en étant ventilés manuellement par des étudiants en médecine. Toutes les quatre secondes, ils appuyaient sur un sac et ils se relayaient aux quatre heures, illustre le Dr Lizé. Si on a réussi à faire cela avec des humains sans machine, j’ai de la misère à croire qu’on va se rendre à un tel protocole [de triage] au Canada. »

Le Dr François Marquis, chef de service des soins intensifs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et membre d’une équipe de triage de l’hôpital, s’inquiète des récentes sorties des autorités de santé publique concernant le Protocole. L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux a d’abord évoqué un « risque réel » de dépasser la capacité aux soins intensifs ; la Direction régionale de santé publique de Montréal a aussi parlé de triage lors d’un point de presse récent.

« J’ai le feeling qu’on amène ça comme une solution qu’on n’arrivera pas à éviter. C’est comme si on commençait tranquillement à introduire le concept pour qu’il soit mieux accepté », s’indigne l’intensiviste montréalais.

Le Dr Marquis est d’avis que plusieurs solutions « ignorées » devraient être appliquées avant que l’on pense à trier des patients. Il songe notamment à rapatrier des infirmières et des inhalothérapeutes des cliniques privées, des agences de placement et des centres de vaccination vers les soins intensifs. La vaccination pourrait être assurée par des étudiants en médecine ou des pharmaciens, dit-il. Il croit aussi que le ratio d’une infirmière pour un ou deux patients aux soins intensifs devrait être revu avant que soit appliqué le Protocole de priorisation.

« Si on en vient au triage, j’aurais l’impression d’être obligé de dire à un patient que collectivement, on a échappé la balle et que c’est lui, le sacrifié », se désole le médecin, qui assiste pourtant chaque jour à la mort de patients dans son unité.

« C’est complètement différent de dire qu’on arrive à cette fin car il n’y a plus d’échappatoire ou de dire qu’on arrive à cette fin par paresse collective. »

— Le Dr François Marquis, chef de service des soins intensifs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

Le Dr Marcelo Lannes, chef du département d’anesthésie à l’hôpital de St. Mary, est lui aussi membre d’un trio de priorisation. Il admet que de telles décisions ne sont « jamais faciles », mais « font partie de la médecine aussi ».

Il explique que, par exemple, des critères déterminent déjà qui est ou non admissible à recevoir un organe par transplantation. « On se base sur des critères cliniques. Si des patients ont certaines conditions médicales sévères, ils peuvent se faire dire : ‘‘vous avez besoin d’un cœur, mais vous ne remplissez pas les critères ” […] C’est le même genre de décision de triage. » Des protocoles de triage existent aussi en cas de catastrophe majeure. Chaque année, les hôpitaux se préparent à réagir à ces tragédies que l’on qualifie de « code orange » dans le milieu hospitalier. Par exemple, si une explosion survenait dans les transports en commun et que les hôpitaux étaient rapidement débordés, des protocoles de triage existent. « Ils sont basés sur des critères semblables, de choisir les gens qui ont plus de capacité de survivre », dit le Dr Lannes.

Le médecin s’appuie sur une image saisissante pour expliquer ce qui pourrait arriver sans un tel protocole. Dans le film Pearl Harbor, réalisé en 2001, une scène montre une infirmière qui, quelques minutes après l’attaque, commence à recevoir un flot massif de soldats blessés. Rapidement, les soignants sont submergés. L’infirmière improvise alors un mécanisme de triage. Elle agrippe son rouge à lèvres, sort dehors, et trace une marque sur les soldats qu’il ne faut pas soigner, car ils ont trop peu de chances de survie. « C’est exactement ce qu’on ne veut pas faire. On ne veut pas d’un processus fait à la dernière minute, basé sur des décisions subjectives et qui sont prises par une personne seulement. C’est pour ça qu’il faut préparer ce genre de protocole. »

Le Dr Lannes est optimiste. « Il y a plusieurs étapes encore à passer. J’espère que ce protocole ne sera jamais appliqué. Même si on espère pour le mieux, il faut avoir une préparation. »

Un protocole clair et équitable

Lors de la première vague de COVID-19 au printemps, alors que les patients mouraient par centaines en Italie et que les hôpitaux étaient submergés, le Québec a craint d’être rapidement placé face au même choix déchirant : quel patient sauver ou non ? Un comité de médecins, d’éthiciens et de patients a été mis sur pied pour réfléchir à la question. En quatre jours, un premier protocole a été concocté. Puis, une deuxième version a été produite dans les mois suivants. En tout, 41 personnes ont été consultées. L’objectif : arriver avec un protocole clair, scientifique, juste, équitable et non discriminatoire, pour utiliser les lits de soins intensifs en « minimisant la mortalité et la morbidité pour l’ensemble d’une population, et non plus seulement pour chaque individu indépendamment du reste de la population ».

Quand le protocole sera-t-il appliqué ?

Le Protocole de triage ne sera appliqué que lorsque tous les hôpitaux du Québec seront à 200 % d’occupation dans leur département de soins intensifs. « Toutes les mesures possibles doivent d’abord être mises en place pour éviter de déclencher le présent protocole », est-il écrit dans le document. C’est donc dire qu’avant d’utiliser ce protocole, encore plus de procédures devront être délestées. Et tous les hôpitaux du Québec devront avoir été mis à contribution en acceptant des transferts de patients.

Pour les patients nécessitant des soins intensifs

Le Protocole s’adresse à la clientèle adulte seulement, qui a besoin essentiellement d’être ventilée. Ces patients peuvent ou non avoir la COVID-19. Tous les patients nécessitant des soins intensifs, y compris ceux qui en reçoivent déjà, doivent être évalués si le Protocole de triage est enclenché. On parle de « chirurgie cardiaque, transplantation, pneumonie autre que la COVID, AVC, grand brûlé, traumatismes », énumère le Dr Jean-François Lizé, chef des soins intensifs du CHUM.

L’évaluation des patients

Un médecin traitant devra effectuer l’évaluation médicale de chaque patient nécessitant un lit de soins intensifs et remplir un formulaire. Un deuxième médecin devra valider l’évaluation. Dans le formulaire, le pronostic à court terme du patient et le temps estimé de sevrage des appareils ventilatoires devront être indiqués. Le nom du patient ne sera pas inscrit sur le formulaire, mais plutôt son numéro d’assurance maladie.

Les équipes de priorisation

Dans chaque établissement de santé, des « équipes de priorisation » ont été créées et seront tour à tour de garde si jamais le Protocole de triage aux soins intensifs est activé. Ces équipes, formées de trois personnes (deux médecins et un éthicien ou gestionnaire) consulteront les formulaires d’évaluation médicale des patients et auront le mandat d’attribuer ou non un lit de soins intensifs. Une décision par consensus est recherchée. Lorsqu’il est de garde dans ces équipes de priorisation, un médecin ne pourra pas être en pratique clinique. « Pour éviter de prendre une décision qui va être trop près de nous parce qu’on est en train de soigner cette personne », dit le chef du département d’anesthésie du centre hospitalier de St. Mary, le Dr Marcelo Lannes, qui siégera dans l’un de ces comités.

En cas d’égalité

Si deux patients ont des pronostics égaux, le Protocole prévoit que trois critères doivent être considérés pour savoir quel patient mettre en priorité. D’abord, l’argument du « cycle de vie ». Les personnes « présentant un plus grand nombre d’étapes de vie devant elles » auront priorité, suivant un principe « d’équité intergénérationnelle ». Il ne s’agit pas ici purement et simplement de favoriser les plus jeunes. Il faut plutôt penser en termes de « génération ». « Ce qu’on dit, c’est que quelqu’un qui a eu la chance de vivre plusieurs étapes de vies, plusieurs expériences, laisserait sa place à quelqu’un qui n’aurait pas eu cette expérience-là. On parle d’au moins 25 ans de différence d’âge entre deux patients. On donne priorité aux personnes qui ont un stade de vie moins avancé pour qu’elles aient l’occasion de vivre ce que l’autre a vécu. Si on poussait la logique, si on a quelqu’un de 85 ans et l’autre de 68 ans, ça ne passe pas », explique Any Brouillette, conseillère en éthique au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Si le principe de cycle de vie ne permet pas de trancher, on passe au critère suivant : on favorise les travailleurs de la santé. « Tu veux les faire survivre pour continuer à prodiguer des soins », explique le Dr Lizé.

Enfin si ce critère n’a toujours pas permis de résoudre l’impasse, on procède à la « randomisation », c’est-à-dire à un tirage au sort. « Ça peut frapper l’imaginaire et faire dire que ça n’a pas d’allure qu’on tire au sort, mais d’un point de vue éthique, c’est quand même la chose la plus juste, rendu là. On est tous égaux », dit Mme Brouillette.

Une gradation

Dans un premier temps, le Protocole de priorisation donnera « la priorité aux patients dont le taux de mortalité estimé à court terme est inférieur à 80 % ». Les patients qui seront écartés auront donc des « paramètres cliniques défavorables » lourds, comme des traumatismes graves, des brûlures sur une bonne partie du corps, des arrêts cardiaques récurrents ou un évènement neurologique grave et irréversible avec un fort risque de décès. « Il faudra être vraiment très très très malade pour avoir un refus », résume le Dr Lannes. Si la situation pandémique continue de se détériorer et que les soins intensifs continuent d’être surchargés, les hôpitaux devront éventuellement donner la priorité aux patients présentant un taux de mortalité à court terme de moins de 50 %, puis de moins de 30 %. « À ce moment, ce sera une situation de crise énorme », dit le Dr Lannes.

En cas de refus

Tout patient qui ne sera pas traité dans les services de soins intensifs recevra tout de même des soins. « On parle de soins alternatifs, de soins palliatifs, etc. », note Mme Brouillette. Et leur famille en sera dûment informée. Du soutien psychologique est prévu pour les soignants et les familles. « Ce sont des décisions qui ont un risque élevé d’être associées à des stress post-traumatiques pour les gens qui prennent des décisions. C’est pour ça qu’il est important qu’il y ait du soutien en place pour les gens qui vont être impliqués. Et que les décisions se basent sur un consensus », ajoute le Dr Lannes, de St. Mary.

« Pour le bien commun », quatre patients atteints de maladies mortelles ont accepté de participer à l’élaboration du protocole de triage en cas de débordement des soins intensifs, alors qu’ils risquent eux-mêmes d’être exclus s’il est déclenché.

« Ç’a été émotif, intense, questionnant. On était en train de définir notre propre exclusion », raconte Vincent Dumez, 50 ans, qui a représenté le petit groupe de patients au comité de rédaction du protocole mandaté par Québec, le printemps dernier.

M. Dumez est patient partenaire et codirecteur du Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public de l’Université de Montréal. Il est hémophile sévère et séropositif, contaminé au VIH par des produits sanguins dans les années 1980.

Avec lui : une personne qui a un handicap physique, une personne transplantée cardiaque et une personne âgée avec des maladies lourdes. Ils le savent. Leur état de santé les placerait en queue de peloton, s’ils se présentent à l’hôpital alors que le protocole est en vigueur.

Malgré cela, ils ont lu et commenté les différentes versions du document. Ils ont remis en question certains critères qu’ils trouvaient trop exclusifs, le seuil d’âge ou la mention de maladies spécifiques. Ils ont milité pour des termes accessibles. Ils ont rédigé une section sur la communication avec les familles et les patients refusés. « On a injecté une dose d’humain là-dedans », résume M. Dumez.

« On sentait que le moment était important, ajoute-t-il. Il fallait le faire. Je me suis assuré que tout le monde était prêt. Je leur ai proposé plusieurs fois de ne pas rester. Moi, j’étais potentiellement le moins triable. Je regardais mes collègues et j’avais beaucoup d’admiration pour eux. Mon confrère transplanté cardiaque, il savait que ça allait être compliqué pour lui. Il a été capable de dépasser ça et de se mettre dans l’intérêt du bien commun. »

Le confrère en question, c’est Sylvain Bédard, 53 ans, père de cinq enfants, deux fois greffé du cœur, diabétique, hypertendu. « Je suis exclu en partant. C’est aussi clair que ça. J’en suis complètement conscient », lâche l’homme au bout du fil.

« Ç’a été très bouleversant de discuter de ça en sachant que ça pouvait devenir réalité. J’avais l’impression de vivre un scénario de science-fiction. C’est toute la question de la valeur qu’on donne à une vie. »

— Sylvain Bédard

Pourquoi, alors, avoir accepté de participer ? « Je savais que mon expérience face à la mort pouvait amener une perspective intéressante », dit-il. Il estime la version finale du plan éthique et acceptable, même si ça veut dire qu’il ne serait pas soigné.

« Moi, j’ai eu la chance de vivre deux fois grâce à des donneurs. Il y a d’autres gens qui ont besoin de vivre et qui pourront le faire grâce à moi. »

Éviter l’arbitraire

Pas de protocole, ajoute Vincent Dumez, c’est l’arbitraire. « C’est hors de question que je me retrouve pris aux soins intensifs à me demander comment ils vont prendre la décision. Est-ce qu’ils la prennent sur des bases personnelles ? Qu’est-ce qui va jouer là-dedans ? Le protocole, je peux le voir et dire ce que j’en pense. Ma famille peut se préparer. S’il n’y en a pas, je suis dépendant de l’arbitraire des individus qui vont me soigner. Je ne dis pas qu’ils n’ont pas des bonnes valeurs, mais on n’est pas naïfs. On sait très bien que sur ces questions de vie ou de mort, il peut y avoir des influences religieuses, idéologiques. Ou il y a untel qui connaît untel. »

Reste, martèle Sylvain Bédard, qu’il faut tout faire pour ne pas en arriver là. « Quand j’ai écouté les nouvelles et qu’ils ont annoncé que ça pourrait être déclenché, je me suis mis à pleurer, raconte le quinquagénaire. Je sais ce qu’il y a dedans. Je sais ce que ça veut dire. »

La détresse des médecins québécois est en hausse. De juin à décembre derniers, 465 demandes d’aide ont été enregistrées par le Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ), soit une augmentation de 23 % par rapport à la même période l’an dernier.

« Dans la très grande majorité des demandes qu’on a eues, pour ne pas dire dans toutes les demandes, la COVID fait partie des facteurs de stress. Les gens ont d’autres stresseurs, d’autres difficultés, et la COVID est la goutte qui fait déborder le vase », explique la directrice du PAMQ, la Dre Anne Magnan.

« Des médecins nous appellent parce qu’ils ont trop de travail ; ils voient trop de décès. D’autres parce qu’ils n’ont pas assez de travail, dont des chirurgiens qui ne peuvent pas opérer et qui voient la détresse des patients, poursuit la Dre Magnan. Quand on va en médecine, c’est pour soulager, ce n’est pas pour dire : ‘‘on ne peut pas vous traiter”. »

Dès la première vague de la pandémie, les médecins d’ici ont été préoccupés de devoir choisir quel patient soigner en voyant ce qui se passait en Italie, dit-elle. Une éventuelle application du Protocole de priorisation des patients aux soins intensifs peut provoquer des conflits de valeurs chez les médecins ; conflits qui, en résilience, sont reconnus pour créer beaucoup de détresse, souligne- t-elle.

La Dre Magnan conseille à ses pairs de réfléchir à l’avance aux situations qui seraient plus susceptibles, selon leur vécu, de leur causer de la détresse. Et, surtout, de consulter s’ils vivent des situations difficiles.