Cet écran a été partagé à partir de La Presse+

Édition du 26 janvier 2023,

section ACTUALITÉS, écran 6

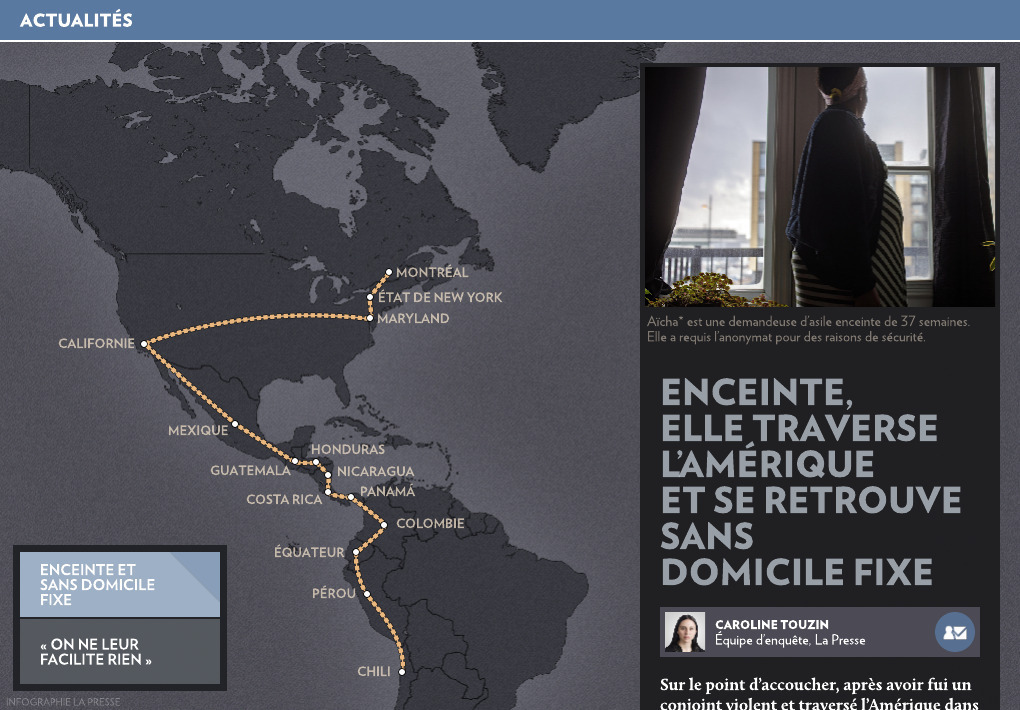

Sur le point d’accoucher, après avoir fui un conjoint violent et traversé l’Amérique dans des conditions de voyage dangereuses et exténuantes, Aïcha* est sans domicile fixe.

La demandeuse d’asile de 21 ans n’a toujours pas trouvé de logement à Montréal – ni même une chambre – où elle pourra vivre avec son bébé.

« J’ai peur, dit-elle à l’idée de donner naissance. Je ne me sens pas prête. »

Aucune des ressources communautaires de la métropole n’a accepté de l’héberger pour le moment puisqu’elles sont toutes submergées – voire carrément dépassées – par la hausse des demandes provenant des migrants à statut précaire.

Le milieu communautaire multiplie d’ailleurs les appels à l’aide depuis quelques mois, alertant les autorités gouvernementales sur l’urgence de mieux le soutenir pour qu’il puisse répondre à cette augmentation de demandes des migrants à statut précaire.

Pour Aïcha, le temps presse. Sa date d’accouchement est le 12 février. Aussi bien dire : demain matin.

« J’ai commencé à avoir des petites contractions [de Braxton-Hicks, associées au “faux travail”] », raconte-t-elle, l’air inquiète.

La Presse a rencontré Aïcha plus tôt cette semaine dans un petit logement où vivent trois étudiants en colocation. L’un d’eux a accepté de lui sous-louer sa chambre, d’ici l’accouchement.

Pas question pour ces jeunes de vivre avec une mère et son bébé naissant, mais ils ont accepté de la dépanner. C’était ça ou un refuge pour sans-abri.

Un voyage au péril de sa vie

La jeune femme d’origine camerounaise a quitté l’Afrique pour rejoindre son conjoint – aussi du Cameroun – au Chili alors qu’elle n’avait que 17 ans. Le couple y a vécu trois ans. L’homme était violent. Un jour, une autre Camerounaise a emménagé avec eux. C’était « sa nouvelle femme », décrit Aïcha.

À partir de ce moment, sa vie est devenue infernale. Quand elle est tombée enceinte, l’homme l’a affamée, puis jetée à la rue. Il ne voulait plus d’elle. Ni du bébé à naître.

Sans avenir au Chili et sans le sou, Aïcha a décidé de tenter le tout pour le tout. Au péril de sa vie.

Avec une autre Camerounaise qui finira par l’abandonner en route, elle a entamé un long et périlleux voyage, empruntant le même chemin que de nombreux migrants qui souhaitent rejoindre les États-Unis ou le Canada.

Au total, elle a traversé une dizaine de pays par toutes sortes de moyens, dont à pied. Dans la peur constante d’être arrêtée et renvoyée au Cameroun.

Sa « maman chilienne », une amie chez qui elle avait trouvé refuge après un énième épisode de violence conjugale, lui a régulièrement envoyé de petites sommes d’argent pour payer des passeurs et des policiers corrompus.

Aïcha a, entre autres, traversé à pied la dangereuse jungle du Darien, à la frontière entre la Colombie et le Panamá. « C’était vraiment horrible. Je n’avais rien à manger ni à boire à part quelques bonbons », lâche-t-elle.

La jeune femme a bien failli y laisser sa peau.

Elle qui ne sait pas nager n’a pas eu le choix de traverser une rivière au fort courant. « Un homme m’a sauvée. J’avais de l’eau jusque-là, raconte-t-elle en montrant ses épaules. Sans lui, c’était fini pour mon bébé et moi. »

Aïcha interrompt alors son récit, secouée par des sanglots. Elle soulève sa longue jupe verte pour nous montrer les nombreuses cicatrices sur ses jambes ; autant de marques de ce dangereux voyage durant lequel elle s’est blessée gravement à un genou.

Durant son périple, qui a duré deux mois, des âmes charitables lui ont offert de l’eau, des vêtements, un toit temporaire et même un billet d’avion (de la Californie au Maryland). Mais d’autres gens, dont des passeurs sans scrupule, l’ont dépouillée du peu qu’elle possédait.

Aïcha a débarqué à Montréal sans aucun contact ni argent. Elle a été hébergée durant un peu plus d’un mois dans une chambre au YMCA – qu’elle devait partager avec une autre femme – grâce au Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA) du gouvernement québécois. Or, dès qu’elle a reçu son premier chèque d’aide sociale, elle a été obligée de partir, malgré le fait qu’elle était enceinte de huit mois.

« Là-bas, je ne dormais pas bien. J’avais toujours mal à la tête. J’étais si stressée, dit-elle. On te dit que tu devras vite quitter. Tout le monde cherche [un logement] autour de toi. On ne parle que de ça. »

À son départ forcé, elle n’a nulle part où aller. Et le PRAIDA ne l’a pas orientée vers une autre ressource d’hébergement, dit-elle.

Le milieu communautaire comme seul recours

Au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, dont le PRAIDA relève, on nous indique qu’on ne peut commenter un cas particulier. Cependant, « lorsque les démarches d’un demandeur d’asile pour un logement n’ont pas abouti, les personnes hébergées au PRAIDA peuvent rencontrer un travailleur social qui évaluera la situation, les besoins et l’état des démarches entreprises », indique son porte-parole Carl Thériault. Des « partenaires communautaires » financés par Québec offrent aussi des ateliers aux demandeurs d’asile sur la recherche de logements, ajoute-t-il.

Sans accès au crédit, ni référence, ni permis de travail, avec 850 $ par mois pour subvenir à ses besoins, Aïcha n’a rien trouvé de mieux pour l’instant qu’une chambre chez des étudiants. Elle y vit depuis une semaine, « en attendant ».

Pour l’instant, Aïcha reçoit comme seul soutien celui de deux intervenantes de l’organisme communautaire Alternative naissance. Ces dernières outrepassent la mission de l’organisme en lui cherchant un toit, en plus de la soutenir dans sa grossesse. C’est aussi ces mêmes deux intervenantes qui se sont démenées pour lui trouver un suivi de cinq ans au centre de périnatalité sociale de la Maison bleue.

Aïcha est loin d’être la seule demandeuse d’asile enceinte à frapper aux portes du milieu communautaire. À la Maison bleue, on « constate que les demandeurs d’asile sont plus nombreux et [que] les organismes communautaires ne suffisent plus à la tâche », indique sa directrice des communications, Maude Landreville.

« Je reçois chaque semaine une douzaine de demandes d’accompagnement à la naissance pour des personnes qui viennent tout juste d’arriver au pays », souligne pour sa part la coordonnatrice chez Alternative naissance, Emmanuelle Quiviger.

« Le service qu’on offre est d’accompagner à la naissance, mais on ne peut pas faire semblant de ne pas entendre l’étendue de leur détresse. »

— Emmanuelle Quiviger, coordonnatrice à l’organisme communautaire montréalais Alternative naissance

Et pour l’instant, toutes les ressources d’hébergement pouvant accueillir une demandeuse d’asile et son enfant contactées par Alternative naissance sont déjà au maximum de leur capacité. La Presse en a appelé quelques-unes pour arriver au même constat.

Aïcha se raccroche à ce qu’elle peut. Le bébé – une petite fille – est en santé, lui a confirmé une récente échographie. Une place se libérera peut-être bientôt dans une maison d’hébergement, espère-t-elle.

Si sa demande d’asile est acceptée, Aïcha souhaite faire des études dans le domaine de la santé. Pourquoi avoir choisi le Canada ? « J’en ai toujours rêvé, dit celle dont le français est la langue maternelle. Ici, je serai bien et en sécurité. On aura un bel avenir, ma fille et moi. »

*Aïcha est un prénom fictif, mais son histoire ne l’est pas. La demandeuse d’asile a requis l’anonymat, car elle craint pour sa sécurité en raison de la violence conjugale dont elle a été victime.

« Ces femmes arrivent avec un lot de traumatismes. Comme société, on ne leur fait pas l’accueil qu’elles méritent après toutes les épreuves qu’elles ont traversées. »

C’est le constat que fait Emmanuelle Quiviger, coordonnatrice à l’organisme communautaire montréalais Alternative naissance.

Mme Quiviger cite un exemple de demande d’aide reçue : une migrante au statut précaire sur le point d’accoucher, arrivée ici seule avec ses deux enfants, que l’État a envoyée dans une chambre d’hôtel excentrée dans l’Île, loin de tout service.

Dans cette chambre, la maman n’avait même pas de quoi faire bouillir de l’eau pour la préparation commerciale du nourrisson, décrit Mme Quiviger. Elle n’avait aucun vêtement d’hiver pour pouvoir sortir avec ses enfants. Ni aucune ressource à qui confier ses deux plus vieux le jour de l’accouchement.

Bref, elle cherchait désespérément de l’aide qui allait bien au-delà de l’accompagnement à la naissance.

Quand les places d’hébergement temporaire offertes par le gouvernement du Québec par l’entremise du Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA) sont toutes occupées, le fédéral offre des chambres d’hôtel en vertu d’ententes avec des établissements hôteliers de la région de Montréal.

Selon qu’il s’agisse d’un hébergement provincial ou fédéral, les services psychosociaux et de santé sont inégaux.

Comme d’autres intervenants du milieu communautaire, Mme Quiviger constate que « le réseau public est saturé et le trop-plein se déverse dans le communautaire, qui déborde aussi ».

« Dans le milieu communautaire, on fait des miracles au quotidien, conclut-elle. Mais le risque, c’est que les équipes s’épuisent. »

Cinq fois plus de travail

De plus en plus de migrantes à statut précaire, dont des demandeuses d’asile, cognent à la porte de La Dauphinelle, qui offre des services d’hébergement aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants.

Comme d’autres ressources communautaires interrogées, l’organisme insiste sur le fait que c’est important de les accueillir, mais il précise que c’est « cinq fois plus de travail ».

« Déjà, accompagner une victime de violence conjugale, c’est le parcours du combattant, mais là, on ajoute plusieurs couches de complexité : le défi de la langue, l’accès aux soins de santé qui est plus compliqué, trouver un avocat spécialisé en immigration, une garderie, etc. », explique Sabrina Lemeltier, directrice générale de La Dauphinelle.

Car les demandeuses d’asile n’ont pas accès à une place en CPE, souligne-t-elle. Et les permis de travail sont délivrés au compte-gouttes par le fédéral.

« On veut qu’elles travaillent, mais on ne leur facilite rien. On les maintient dans la pauvreté. C’est schizophrénique. »

— Sabrina Lemeltier, directrice générale de La Dauphinelle

Dès qu’une chambre se libère à La Dauphinelle, une autre femme « rentre trois heures plus tard », illustre celle qui est aussi présidente de l’Alliance des maisons d’hébergement de deuxième étape. « On manque de places pour accueillir toutes les femmes qui nous demandent de l’aide en ce moment », se désole-t-elle.

Un bagage « beaucoup plus lourd »

Les ressources en itinérance reçoivent aussi de plus en plus de migrants – et de migrantes – à statut précaire.

« Toutes les femmes en situation d’itinérance ont un lourd bagage, mais là, c’est beaucoup plus lourd », souligne Sally Richmond, directrice générale de Logifem, un service d’hébergement pour femmes en difficulté à Montréal.

Ces femmes arrivent ici souvent en choc post-traumatique ou avec des problèmes de santé mentale non diagnostiqués ni traités, explique-t-elle. Sans compter qu’elles ont souvent fui leur pays pour des raisons de sécurité, laissant derrière elles de la famille et parfois même leurs enfants. « Elles ont une série de deuils à faire : celui de leur famille, de leur carrière, de leur pays », énumère Mme Richmond.

Ajoutons à cela que le processus légal peut provoquer de nouveaux traumatismes, car elles doivent raconter ce qui les a amenées à fuir leur pays, ajoute Mme Richmond. C’est aussi « lourd » pour l’équipe, puisque les intervenantes doivent naviguer dans un système d’immigration complexe pour les accompagner dans leurs démarches.

« Il faut trouver des solutions pour mieux harmoniser les services en itinérance et ceux en immigration, et ça urge », plaide Mme Richmond, de Logifem.