Nicolas Hulot règle ses comptes

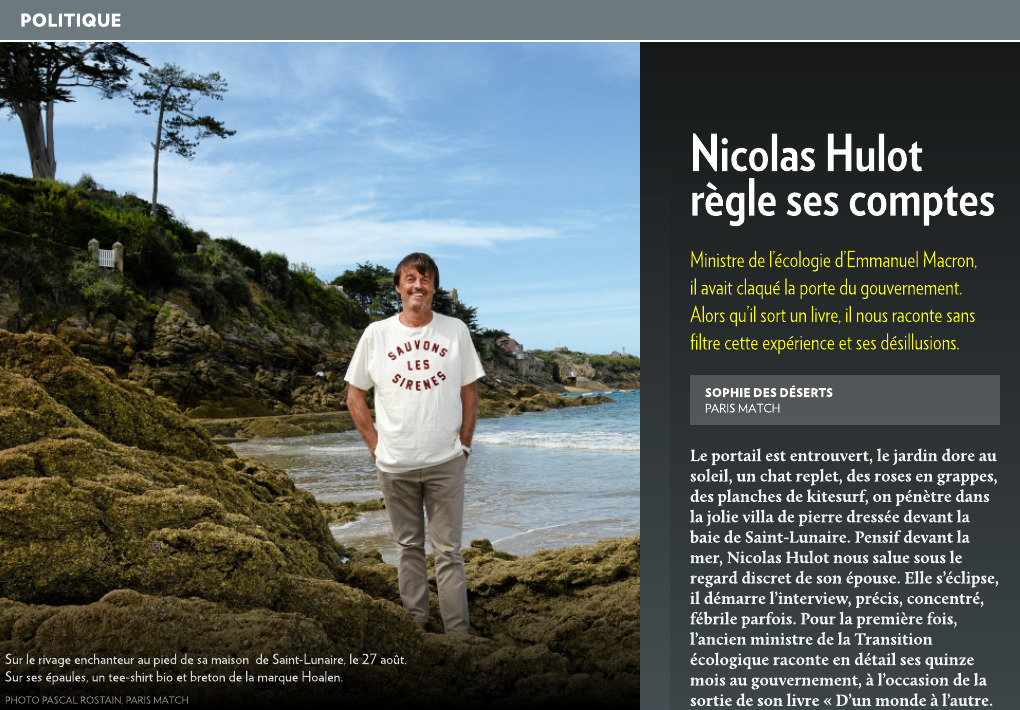

Le portail est entrouvert, le jardin dore au soleil, un chat replet, des roses en grappes, des planches de kitesurf, on pénètre dans la jolie villa de pierre dressée devant la baie de Saint-Lunaire. Pensif devant la mer, Nicolas Hulot nous salue sous le regard discret de son épouse. Elle s’éclipse, il démarre l’interview, précis, concentré, fébrile parfois. Pour la première fois, l’ancien ministre de la Transition écologique raconte en détail ses quinze mois au gouvernement, à l’occasion de la sortie de son livre « D’un monde à l’autre. Le temps des consciences » (éd. Fayard), écrit avec le philosophe Frédéric Lenoir, vaste dialogue sur la beauté du monde, ses folies, ses excès, les espoirs pour le sauver. « Plus que jamais » inquiet du changement climatique, de la montée des populistes, Hulot se dit « soucieux de préserver le président » ; son analyse de la Macronie est néanmoins implacable.

Il y a deux ans, à la surprise générale, vous annonciez votre démission du gouvernement. Il fallait ce temps pour digérer puis disséquer votre expérience du pouvoir ?

C’est moi qui ai pris la décision de partir, je ne l’ai jamais regrettée, d’autant qu’elle a été plutôt bien comprise. Elle n’a pas généré un esprit de reddition mais plutôt un esprit de mobilisation, au-delà même de la France. Greta Thunberg, avec qui j’ai dialogué par Zoom durant le confinement, m’a confié combien ma démission l’avait marquée. Il semble que des gens se soient dit alors qu’il ne fallait plus se faire d’illusions, qu’il fallait agir, et vite. J’ai éprouvé de la tristesse parce que j’avais de l’espoir, avec ce jeune président porté par des gens d’horizons divers, un « kairos », comme on dit en Grèce, un moment favorable. Je m’en serais voulu de ne pas avoir essayé. ça m’a aussi permis de voir de près le fonctionnement du pouvoir.

À vous lire, une sacrée plongée dans l’impuissance ; « la symphonie du pipeau », écrivez-vous…

J’ai songé à intituler mon livre ainsi. Mais je ne voulais surtout pas tomber dans la polémique ou l’anecdotique. La situation est d’une extrême complexité, sa résolution sera d’une extrême complexité. Réfléchissons sans tabou à cette question fondamentale : sommes-nous des électeurs stupides qui élisons des présidents stupides ? Tous les cinq ans, nous cédons à un moment d’illusion ; on est prêt à porter aux nues celui qu’on a élu, et deux ans après on le cloue au pilori. Tous les dirigeants sortent par la petite porte. Pourquoi ? Pourquoi les politiques n’arrivent-ils pas à tenir les promesses qu’ils font, probablement avec un fond de sincérité ? Parce qu’on n’a pas de méthode, parce qu’on ne s’en donne pas les moyens.

Mais après avoir refusé trois fois d’être ministre de l’Environnement (sous Chirac, Sarkozy puis Hollande) aviez-vous dit « oui » à Macron sans garanties ?

Évidemment, je n’y suis pas allé sur sa bonne bouille, ni sur son programme, quasi inexistant en matière d’écologie – il le reconnaissait d’ailleurs. « Je ne suis pas à la hauteur, me disait-il. C’est pour ça que j’ai besoin de toi. » On a eu un échange hyper clair, je lui ai répété : « Je n’y vais pas pour faire de la figuration, je ne te demande pas la lune mais qu’on en prenne le chemin, qu’on amorce la transition écologique et sociétale dans tous les domaines. Je n’y arriverai pas seul, il faut que l’ensemble de l’équipe suive la même feuille de route. Sinon, je m’en irai. » Il m’a répondu : « Je te connais, c’est pour ça que je te prends. » J’ai demandé un titre de vice-premier ministre, à défaut un rang de ministre d’État qu’il m’a accordé en me nommant numéro trois du gouvernement. J’espérais ainsi avoir un minimum d’influence sur les autres ministères. Or, huit jours après mon entrée en fonction, les tensions commençaient avec le ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert, qui n’a cessé de me mettre des bâtons dans les roues.

Vous dites avoir été emporté comme « un fleuve en crue », de désillusions en humiliations… En novembre 2017, après le Conseil des ministres, Macron vous prend par le bras et Castaner vous invite à prendre la parole, pour lire, sous sa mine hilare, un discours préparé par des conseillers dont vous ignorez tout. Ça s’est vraiment passé ainsi ?

Oui, ce fut la première alerte. Un mauvais souvenir, tellement énorme que je n’ai pas vu le coup venir. J’ai été littéralement cornaqué à la sortie du Conseil pour annoncer que l’on renonçait à l’objectif de réduire à 50 % la part du nucléaire d’ici à 2025. Je n’étais pas opposé au report, mais l’annoncer comme ça, sec, sans concertation, sans engagements pour l’avenir… J’étais fumasse, vexé, humilié. J’ai hurlé à mon cabinet : « Plus jamais ça ! »

Pourtant, les déconvenues ont continué avec le recul sur le glyphosate, le plan hydrogène… Les arbitrages que vous demandez à Matignon vous sont quasiment tous refusés. Vous êtes-vous senti piégé ?

C’est vrai. Tout avait pourtant bien commencé avec Edouard Philippe. Je me souviens de notre premier déplacement ensemble dans une usine de retraitement des déchets. Il m’a dit : « Tu vas voir, on va tous les étonner ! » Je crois qu’à ce moment-là il était sincère. On s’entendait bien, on plaisantait même de son passé chez Areva, on était d’accord sur l’objectif de baisser à 50 % la part du nucléaire, avec l’intention d’aller plus loin si nous démontrions l’efficacité des énergies renouvelables et si nous diminuions la consommation d’énergie. En réalité, il y avait dès le départ un malentendu. À Matignon, les énarques autour de lui me regardaient comme l’écolo de service. Pour eux, les éoliennes, c’étaient des moulins à vent pour les bobos. Je me souviens d’une discussion avec le directeur de cabinet, il n’avait tiré aucun enseignement de Tchernobyl, de la dérive économique et financière de l’EPR de Flamanville… Il est temps qu’il y ait des cours à l’Ena sur le développement durable et la biodiversité. Tous ces gens étaient bien plus jeunes que moi, mais leurs logiciels étaient parfois obsolètes.

Avez-vous ressenti l’influence des lobbyistes au cœur de l’État ?

Ils sont puissants, organisés, souvent formés dans les mêmes grandes écoles que les hauts fonctionnaires. C’est un petit monde. J’ai vu des conseillers à l’Agriculture plus rigides que la patronne de la FNSEA. J’ai été tenu à l’écart de réunions cruciales sur l’exportation des centrales atomiques à l’étranger. On me disait : « Toi, tu t’occupes de la France », comme si on pouvait exporter des EPR sans en construire chez nous… Tout se faisait dans mon dos. On m’a aussi écarté des états généraux de l’alimentation, que j’avais pourtant initiés. Un moment, lors d’une énième réunion interministérielle, j’ai piqué une colère : « Est-ce que quelqu’un peut me dire ce que je peux décider tout seul ? » Je n’ai jamais trouvé la réponse, à part peut-être décider du lieu d’un déplacement, et encore…

Vous, ministre d’État avec plus de 100 000 fonctionnaires sous vos ordres, vous n’aviez la main sur rien ?

C’est ça, il faut le reconnaître, tout se joue à Matignon. Par contre, je suis responsable des non-décisions ou des mauvaises. Je n’étais qu’un exécutant, submergé. Au début, j’ai cru que je n’étais pas au niveau ou mal organisé, avant de réaliser qu’on était structurellement sous l’eau. J’avais un cabinet réduit à dix conseillers, une intention d’économie louable mais au quotidien intenable. Ils avaient beau être jeunes, passionnés, prêts à tout donner, le cerveau a ses limites, on devient des zombies. On reçoit les gens à la chaîne, on s’assèche, on se coupe de toute créativité. J’aurais voulu avoir un collaborateur dédié à l’écoute de la société civile ; impossible. Mon extraordinaire directrice de cabinet n’a jamais quitté le ministère avant 23 h 30. Est-il sain de piloter une politique et un pays de cette façon ?

Vous aviez pourtant la réputation de souvent vous échapper dès le vendredi chez vous, à Saint-Lunaire. On vous l’a même reproché… Vous plaidez coupable ?

Ça fait partie des nombreuses rumeurs que je n’ai pas commentées, sinon on n’en finit pas… Au ministère, les portes s’ouvrent toutes les dix secondes. Les gens n’imaginent pas le temps passé en représentation, en communication, en rendez-vous à la chaîne qui n’apportent rien. Et le soir, quand vous êtes vidé, surgit la montagne des parapheurs classés U (urgent), TU (très urgent), TTU (très très urgent). Vous êtes vidé et vous devez signer des dizaines de choses, certaines purement administratives, d’autres importantes, parfois à l’aveugle. Fatalement, j’ai dû faire des erreurs. Alors, oui, le seul endroit où je pouvais mûrir un dossier, prendre des avis extérieurs, bref, réfléchir, c’était ici. Après, je m’octroyais une heure de kitesurf et on en faisait des gorges chaudes… Quand un ministre fait du footing, on ne se gausse pas. Soyons clair : il est normal qu’un ministre soit dévoué à sa tâche presque jour et nuit. Ce qui ne l’est pas, c’est que le temps consacré à la réflexion, à la prospective soit réduit au minimum. Tout se fait dans l’urgence, voilà pourquoi il faut des instances qui nous extraient du court terme et pensent l’avenir, comme cette « chambre du futur » que je propose. Je salue au passage l’instauration d’un Commissariat au plan et le Conseil de défense écologique, que j’avais suggérés à Macron. Il faut mener la transition avec trois principes : irréversibilité, prévisibilité, progressivité. Si la contrainte n’est pas irréversible, elle ne suscitera pas la créativité, si vous n’identifiez pas les gagnants et les perdants, vous aurez des blocages sociaux. L’accompagnement est nécessaire. En un mot, il faut une cohérence.

On vous a parfois reproché d’en manquer : six voitures mentionnées dans votre déclaration de patrimoine, c’est beaucoup, non ?

Je n’essaie même plus de répondre aux infamies véhiculées sur les réseaux sociaux, c’est impossible et chronophage. Allez expliquer que le prix cumulé de ces voitures n’atteint pas le prix d’une berline de luxe, que l’une d’elles sert une fois par an pour transporter des chevaux, que ma chère vieille 2 CV est conduite par ma fille, que l’on a quatre permis dans la famille, que 95 % de mes déplacements se font en véhicule électrique… C’est long, irrecevable, alors on reste dans la caricature. Oui, il y a eu des abus et il est nécessaire de jouer la transparence devant une autorité compétente. Mais quand vous entrez en politique, vous vous sentez soudain jeté nu sur la place publique, sommé de justifier votre moindre choix de vie depuis le biberon.

Vous n’êtes quand même pas sans paradoxes : n’avez-vous pas financé votre fondation avec des entreprises comme EDF ou Veolia, pas toujours très vertes ?

Sans doute suis-je plus habile que d’autres, car si l’on se contente de chercher de l’argent chez ceux qui ne font payer aucun tribut à l’environnement… Il est illusoire d’espérer gagner la bataille du climat sans entraîner le monde des entreprises. L’important est qu’elles engagent une démarche de progrès et n’entravent pas votre liberté de parole. Je n’ai jamais tenu ma langue. Qui peut se targuer d’avoir émis de telles attaques contre le nucléaire tout en ayant EDF pour financer, depuis plus de trente ans, des actions d’intérêt général ? On a d’ailleurs fini par les perdre, comme Veolia et Vinci, à force de durcir le ton.

Vous dénoncez dans votre livre la suspicion généralisée, la violence de la politique ; mais vous passez curieusement sous silence l’affaire de viol dont vous a accusé, en février 2018, le magazine « L’Ebdo », qui a disparu depuis. Pourquoi ?

C’est un moment trop douloureux pour ma famille et moi. Je ne veux plus en parler.

Pourquoi avoir retiré votre plainte en diffamation ?

Pour éviter une procédure longue et vite tourner la page.

Mais ne craignez-vous pas que cette affaire vous suive, que le courant féministe, aujourd’hui puissant – notamment chez les Verts – vous la rappelle éternellement ?

Après ce que j’ai traversé, je ne crains plus rien. Ce n’est pas qu’on a fouillé dans ma vie, c’est qu’on a creusé jusqu’à traverser l’hémisphère. Voilà au moins une libération : s’il y avait eu des choses à trouver, on les aurait trouvées.

C’est donc la politique, seule, qui a guidé votre démission ?

À un moment, je me heurtais à un mur. Vingt fois j’ai essayé d’organiser des réunions sur la fiscalité écologique pour éviter qu’elle soit uniquement punitive, mais aussi incitative, pour faire en sorte que si on augmente le prix du carbone, on le-compense ailleurs. Mais Bercy s’est jeté sur la taxe carbone pour remplir les caisses de l’État et on a eu les gilets jaunes. J’ai tout tenté pour que les choses changent, les arguments rationnels, la complicité, parfois la mauvaise humeur. À chaque fois, on me baladait entre l’Élysée et Matignon. Alors, durant l’été 2018, j’ai posé douze points qui me semblaient fondamentaux – sur le nucléaire, la taxe carbone, la reforestation… – en demandant un engagement par écrit à Emmanuel et à Edouard. Je leur ai remis cette note en Conseil des ministres.

Mais aucun ne vous a répondu et Macron a organisé peu après une réunion à l’Élysée avec l’un de vos pires ennemis, Thierry Coste, le lobbyiste des chasseurs…

Oui, j’avais expressément demandé que ce monsieur, qui ne cessait de m’étriller publiquement, ne soit pas là. Un quart d’heure avant, je m’en étais encore assuré auprès du conseiller environnement. Et puis j’ai vu arriver Coste avec un sourire carnassier, embrassant le président, déballant fièrement ses affiches disant que les chasseurs sont les premiers écologistes de France…

Pourquoi le président vous a-t-il infligé cela ? Perfidie, énième façon de tester de votre résistance ?

Je n’en sais rien. L’été, il avait fait une opération de séduction auprès de Brigitte Bardot, qui m’attaquait sur la condition animale alors que j’avais voulu engager une réflexion de fond sur le sujet. Ce jour-là, je me suis dit : c’est du foutage de gueule. « C’en est trop », ai-je murmuré à Macron en quittant l’Élysée. Il a vaguement essayé de me retenir, mais ne m’a pas passé un coup de fil. C’était fini.

Avec le recul, pensez-vous avoir été instrumentalisé ?

Rien n’est forcément blanc ou noir. Je l’ai cru sincère au départ, même sur la taxe sur les transactions financières que je pousse depuis longtemps, et qu’il s’était engagé à défendre en Europe, avant de l’enterrer. Les forces de résistance, internes et externes, les réseaux qui l’ont soutenu ont probablement été plus forts. Quand je parlais d’une mutation sociétale, eux pensaient adaptation, moi transformation du système. C’est là l’immense malentendu : ils voulaient soigner une bronchite, moi un cancer généralisé.

Seriez-vous prêt, endurci par cette expérience, à reprendre le combat en première ligne cette fois ?

« La gloire est le deuil éclatant du bonheur », a écrit Mme de Staël, c’est valable pour le pouvoir. Et on va vers des moments probablement très douloureux, si ce mandat se termine mal – ce que je ne souhaite pas –, alors je serai constructif jusqu’au bout. L’urgence prime, l’important est ce qu’on va faire d’ici à 2022, comment on va employer les 100 milliards mis sur la table, éviter qu’ils financent de nouveaux EPR ou des infrastructures routières. Je veux surtout continuer à être utile à travers ma fondation. Pour le reste, on verra. J’ai 65 ans, à la fin de l’année j’ouvrirai ou je fermerai les portes.