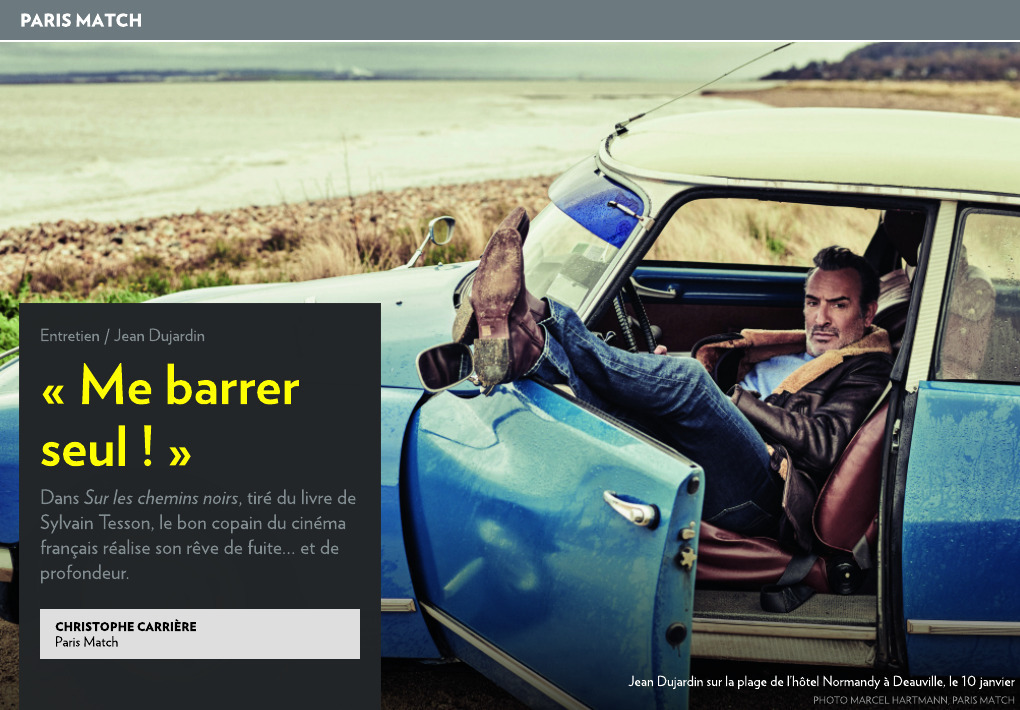

« Me barrer seul ! »

C’est parce que le personnage de Sylvain Tesson, plutôt sauvage et en apparence à l’opposé du vôtre, vous intriguait que vous vous êtes investi dans Sur les chemins noirs ?

En fait, je devais rester immobile toute une journée… et il me fallait quelque chose qui me transporte. J’entre dans une librairie et je prends ce petit bouquin, Sur les chemins noirs. J’étais au courant de la chute dont Sylvain a été victime, mais pas dans les détails. Et je découvre un des récits les plus intimes que j’ai jamais lus. Je ne peux m’empêcher de poster mes impressions sur Instagram avec la couverture du livre. Deux semaines plus tard, le réalisateur Denis Imbert m’appelle pour me dire qu’il a écrit avec Diastème un scénario tiré de l’ouvrage.

Je le lis, car j’ai toujours voulu jouer un personnage qui part sur les routes – et pas un énième survivor comme on en voit sur les plateformes. Très rapidement, on tombe d’accord. Petit budget, petite équipe et grande traversée de neuf semaines.

C’est inespéré pour Denis Imbert et Diastème, car avoir Jean Dujardin en haut de l’affiche ouvre instantanément les portes, même pour un film introspectif.

C’est ce que pense Denis. De mon côté, je voulais tellement le faire ! C’est un fantasme : me barrer seul, vivre cette espèce d’introspection pendant huit heures et recommencer le lendemain. La configuration était idéale : j’assouvissais un vieux désir, un peu planqué derrière un personnage, me retrouvant dans les pas et le verbe de Sylvain Tesson, entre les pleins – son texte, ses mots – et les vides – les bruits de la nature, ceux des pas sur les cailloux… J’adore le côté minéral du film.

Sur le tournage de Contre-enquête, vous me disiez que l’introspection n’était pas trop votre truc. Est-ce toujours le cas ?

Je n’étais pas prêt. Ou je ne voulais pas voir certaines choses. Ou alors elles prenaient trop de place… À 30 ou 35 ans, quand on est acteur, on est surtout dans la séduction, l’imitation, la mythologie avec tous les personnages qui vous ont fait aimer le cinéma. J’ai été cow-boy, agent secret, surfeur… Jusqu’au moment où je suis arrivé à m’effeuiller plus facilement, jusqu’à une sorte d’épure.

Vous disiez également, il y a dix ans, être sur un cheval au galop. Comment faites-vous pour qu’il le soit toujours ?

Il arrivera forcément un jour où il ne le sera plus. Ce sera peut-être moi qui le déciderai, d’ailleurs. Encore que je tourne peu : deux films maximum par an. J’essaie juste à chaque fois de créer un rendez-vous. Je fais les choses par envie. Quand Cédric [Jimenez] me propose Novembre, je veux participer à cette histoire collective qui est dans notre chair. J’alterne toujours la proposition qui va faire du bruit et celle plus intime. Dans Novembre, je me mets au service de l’histoire. Dans un film comme Sur les chemins noirs, j’y mets un bout d’âme.

C’en est donc fini des doutes qui, autrefois, vous taraudaient ?

Ce n’étaient pas des doutes, c’était de l’angoisse ! Maintenant, ce sont des doutes. Et c’est bien d’en avoir, ce sont des garde-fous, de bons compagnons – contrairement à l’angoisse qui, elle, est hostile.

L’angoisse de ne pas durer ?

Pas du tout. Si vous avez peur de ne pas durer, il ne faut pas commencer. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si j’allais durer. C’étaient plutôt des angoisses de légitimité : suis-je assez généreux pour satisfaire le public, ai-je assez de profondeur pour tel rôle…

Le fait d’être de nouveau père à 50 ans doit participer à votre changement d’état d’esprit, non ?

Bien sûr ! À 30 ans, on est sur soi, on a envie d’en découdre, on cherche à se prouver des choses et les enfants en pâtissent forcément – même si on finit toujours par les rattraper, surtout chez nous, un clan qui s’efforce de ne laisser personne sur le bord de la route. Quand on me répète que j’aurais pu faire carrière aux États-Unis, on oublie quelque chose : j’ai une famille, j’ai ma vie ici. J’assume mes fils, j’assume mes filles et je suis heureux de vivre à nouveau une paternité et de la corriger. C’est comme une seconde chance.

La paternité s’apprécie-t-elle mieux sur le tard ?

Est-on plus prêt à être parent quand on a 40 ou 50 ans ? Bien sûr que oui. Je le ressens vraiment. On nous arnaque sur cette histoire d’âge : on devrait nous laisser trente-cinq, quarante ans d’adolescence, on fait des enfants à 50, on commence à se détendre à 100, et on vit jusqu’à 120 ans. Voilà le projet.

La retraite à 60 ou 64 ans, ça n’a pas de sens pour un acteur ?

Il y a beaucoup de choses qui n’ont pas de sens quand on est acteur. L’idée du labeur n’est pas la même. On n’est pas dans la même dynamique.

C’est parce que vous avez une approche totalement différente du monde du travail qu’on dit que les artistes sont hors-sol…

Pourquoi suis-je devenu acteur ? Pour échapper au monde des grands, justement, où je n’ai jamais eu envie d’entrer. Il y a des options pour cela : chanteur, acteur, écrivain… Quand Sylvain Tesson parle de fuite, il décide de faire ce qu’il veut. C’est son choix, sa prise de conscience. On décide, chacun à notre manière, de ne pas suivre un schéma sociétal tout tracé. C’est une forme de courage. On ne peut pas reprocher aux artistes d’être hors-sol vu que nous avons choisi de l’être. Ce qui ne m’empêche pas de connaître le monde dans lequel je vis. Je ne suis pas qu’acteur. Je suis responsable. Je vois la souffrance de mes semblables. Quand j’accepte un projet, j’emmène une centaine de personnes qui vont travailler pendant au moins huit semaines. Il faut des pensées un peu courtes pour nous voir comme des privilégiés qui n’ont conscience de rien.

Vous sentez-vous orphelin depuis la mort de Jean-Paul Belmondo ?

J’ai appelé Antoine Duléry, ce jour-là, pour lui dire que la vie allait être moins drôle. J’avais eu la même sensation à la mort de Johnny [Hallyday]. Ils apportaient une chaleur qui a disparu avec eux. Je ne me sens pas orphelin parce que je n’étais pas le fils de Jean-Paul. Je fais juste partie d’une génération de gars comme Gilles [Lellouche] ou Antoine qui étaient parrainés par lui. Il nous suivait, au cinéma, au théâtre… C’est un deuil artistique, une part de notre enfance qui se taille.

N’est-ce pas à la mort de ses parents ou, en l’occurrence, de son parrain qu’on devient adulte ?

Oui, et c’est cela qu’on redoute car, comme je vous l’ai dit, on fait ce métier pour rester un gosse, vivre dans un monde fantasmé. C’est bien pour cela que je suis allé chercher des films qui me permettaient d’être dans une vie en mieux. La mort de Jean-Paul, ça nous rappelle qu’on est mortel, que l’âge avance, qu’on commence à avoir les mains de son père… Maintenant, je cherche l’évasion, les fameux « chemins noirs » justement, des endroits où je peux me sentir bien. La lumière oblique du Sud, le Cantal, la hauteur du Verdon… Mieux que le quotidien renvoyé par les chaînes d’infos ! C’est insupportable cette faculté que l’on a d’être happé par le malheur et la chute des autres…

Faites attention car je vais être obligé de vous poser une question sur l’affaire Pierre Palmade…

Là, évidemment, on est dans l’horreur absolue. Il n’y a rien à ajouter.

Vous trouvez cela d’autant plus abominable que la drogue n’est jamais entrée dans votre logiciel…

Jamais, non. Je sais lever le coude et j’ai eu mon lot de soirées où j’ai vu mes potes tomber, où je me suis moi-même vu tomber, mais jamais à base de coke. Quand je fais la fête et qu’il est 4 heures du matin, je rentre et j’ai un plaisir à me coucher équivalent à celui de me lever. Ce que j’adore par-dessus tout, c’est tenir ma vie, garder le contrôle, préserver un équilibre familial et professionnel.

C’est parce que vous avez cette obsession de garder le contrôle que vous tenez vous-même votre compte Instagram ?

Ce que j’aime avec ce réseau social, c’est qu’on garde la main dessus, justement. J’ai ma petite communauté de 1 million d’abonnés et je peux avoir des idées de promotion auxquelles un distributeur ne pense pas forcément. Si quelqu’un me gonfle, je le bloque sans plus de débat ou d’explication. Et accessoirement, ce truc devient comme un album de vie : on retourne en arrière, on se rappelle des évènements, des lieux, on fait des stories privées… Le souci, c’est le côté chronophage. J’ai trouvé la solution : je fais ça maintenant ! [Il balance son téléphone sur la table près de nous] Je le laisse dans une chambre à l’étage et je l’oublie jusqu’au lendemain.

Pour finir, que répondez-vous à la question que pose Sylvain Tesson à la fin de son livre Sur les chemins noirs : « De quoi se plaindre ? »

[Il réfléchit] C’est intéressant que la réponse ne me vienne pas immédiatement. Ça veut dire que j’ai fait table rase des futilités – on se plaint souvent de pas grand-chose. [Il réfléchit à nouveau] J’ai une plainte, oui. C’est ce qui se passe à l’Assemblée nationale. Après deux ans de COVID-19 durant lesquels on a tous eu très peur, on croyait à un « reboot », on se disait qu’on allait sortir de là plus fort, avec un regard neuf. Et non, c’est pire. Il y a pourtant des gens intelligents, tous partis confondus, mais qui passent leur temps à s’engueuler et à s’insulter. J’aimerais qu’ils soient responsables, qu’ils aient des idées concrètes. Qu’ils arrêtent d’être dans l’invective, de prêcher pour leur parti et qu’ils passent à l’action !