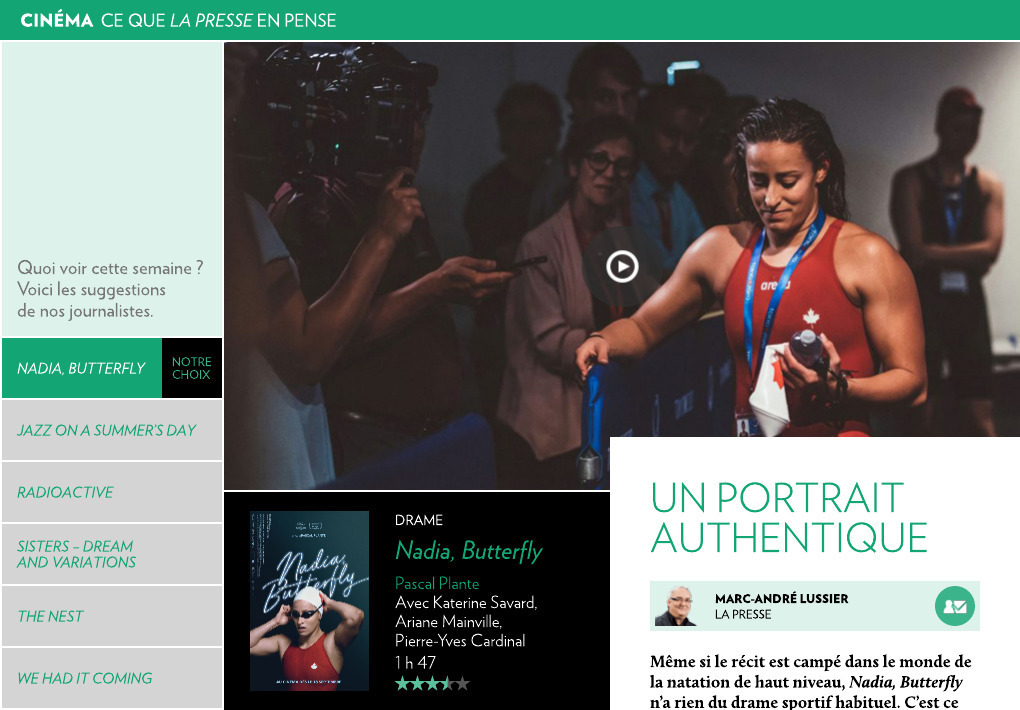

Un portrait authentique

Même si le récit est campé dans le monde de la natation de haut niveau, Nadia, Butterfly n’a rien du drame sportif habituel. C’est ce qui rend si particulier ce film qui, rappelons-le, fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020.

Pascal Plante propose plutôt une étude psychologique fascinante sur une athlète olympique qui, après avoir pris la décision de se retirer, appréhende ce que la vie lui réservera dans un monde où le cadre dans lequel elle a pratiquement toujours évolué n’existera plus.

Le regard que pose le cinéaste sur le milieu de l’élite sportive est d’autant plus vrai qu’il est nourri d’observations qu’il a lui-même pu faire à titre de nageur.

Le réalisateur des Faux tatouages impose sa vision dès le départ en filmant une compétition de façon intime. Au cours du relais 4 X 100 mètres quatre nages, auquel Nadia Beaudry (Katerine Savard) participe à titre de spécialiste du style papillon, sa caméra ne quitte jamais la protagoniste, même quand cette dernière reste au bord de la piscine et attend son tour avant de plonger. D’emblée, cette approche indique une volonté d’explorer le monde intérieur d’une athlète plutôt que de s’attarder à ses exploits, même si le contexte est très réaliste.

Tourné en partie à Tokyo, le film se déroule dans un monde où les Jeux olympiques de 2020 se seraient tenus comme prévu. Ce relais pour l’équipe nationale constitue le dernier tour de piste de Nadia, une jeune femme qui, après des années d’entraînement pour atteindre le plus haut niveau de sa discipline, devra désormais se définir autrement qu’à titre de nageuse et par le statut que lui valent ses performances. Le récit parvient à bien cerner cet état d’âme, appuyé par une mise en scène subtile et une approche filmique très assumée.

Un questionnement existentiel

Pascal Plante nous entraîne aussi dans les coulisses du village olympique, peuplé de jeunes gens dans la force de l’âge, avides de connaître aussi les plaisirs de la vie une fois leurs compétitions faites. Nadia, qui s’est entraînée pendant plusieurs années en compagnie de Marie-Pierre, devenue aussi sa meilleure amie (Ariane Mainville, aussi nageuse de haut niveau), baisse alors la garde comme tout le monde, ce qui ne l’empêche pas d’être mue par un questionnement existentiel qui l’éloigne du groupe. Même si elle se permet de lâcher un peu son fou après des années de privations et de discipline, la culpabilité reste un sentiment dont on elle ne peut se débarrasser aussi facilement.

La tension monte au cours d’une discussion où elle évoque avec ses compagnes l’aspect profondément individualiste de son sport, même dans une compétition d’équipe. Son coach (Pierre-Yves Cardinal) a aussi du mal à saisir le mal-être apparemment soudain d’une jeune femme qu’il a connue alors qu’elle était encore une enfant.

Dans le rôle de Nadia, Katerine Savard est d’un naturel désarmant et révèle une présence singulière devant la caméra. Elle se glisse avec une belle aisance dans la peau de cette athlète en quête d’identité.

Cela dit, il n’y aura pas ici de « triomphe face à l’adversité » à la Rocky, ni de construction dramatique menant à une compétition finale au bout de laquelle on savourera la victoire tant attendue. Pascal Plante propose un portrait beaucoup plus juste, d’une authenticité rare.

Ironiquement, ce qui fait la richesse de Nadia, Butterfly risque d’éloigner une partie d’un public qui attendrait autre chose. L’effort en vaut pourtant la peine.

Drame

Nadia, Butterfly

Pascal Plante

Avec Katerine Savard, Ariane Mainville, Pierre-Yves Cardinal

1 h 47

* * *1/2